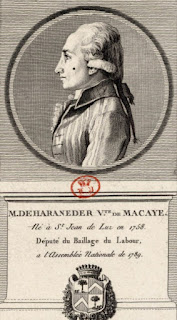

LA FAMILLE HARANEDER DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.

La famille Haraneder de Saint-Jean-de-Luz est une très ancienne famille noble et bourgeoise.

Voici ce que rapporta à ce sujet Joseph Nogaret dans le Bulletin de la Société des sciences, lettres &

arts de Bayonne, le 1er janvier 1933 :

"Une famille de riches Bourgeois sous l'Ancien Régime : les Haraneder de Saint-Jean-de-Luz.

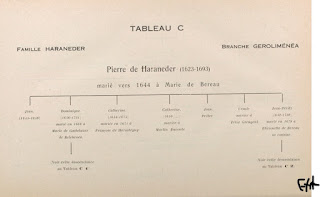

... Pierre, cinquième enfant et troisième fils de Martin forma la 3ème branche importante de la famille. Vers 1644 il épousa Marie de Bereau de Ciboure et ce mariage le fixa dans cette localité où il devint seigneur de Geroliménéa, du nom d'une propriété de sa femme. Il fut d'abord capitaine de navire, puis armateur. Il eut en propre un grand nombre de navires et devint rapidement une personnalité importante de Ciboure dont il fut bayle pendant quelque temps. Il y mourut en Novembre 1693 à l'âge de 65 ans. Bien qu'il n'ai eu que 7 enfants, c'est-à-dire beaucoup moins que ses frères, il eut une nombreuse postérité qui se chiffrait par 16 personnes à la seconde et 27 à la troisième génération.

|

| FAMILLE HARANEDER BRANCHE GEROLIMENEA |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire