LES TOMBES DISCOÏDALES.

L'art funéraire Basque se caractérise par des sculptures sur pierres (stèles discoïdales ou tabulaires, ou pierres tombales), dont les plus anciennes datent de la fin du 16ème siècle.

|

TOMBES DISCOÏDALES

PAYS BASQUE D'ANTAN

|

Voici ce que rapporta à ce sujet la presse, dans diverses éditions :

- La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, le 20 mars 1922, sous la plume de

Georges Blancon :

Le passé du Pays Basque.

L’étude de M. L. Colas appelée à soulever d’intéressantes discussions.

Nous avons vu samedi, par le compte rendu de la conférence de M. Louis Colas, professeur au Lycée de

Bayonne,— compte rendu où nous avons suivi l’orateur pas à pas, — quels horizons s’ouvrent au chercheur, rien qu’en étudiant la tombe primitive des Basques, qu’ils héritèrent des Ibères et dont l’usage se perpétua chez nous très tard. Le problème dépasse, en effet, cette pierre en forme de disque élevée par la piété des familles sur la tombe des

défunts. Il se ramifie, il nous donne sur la race basque, sur ses

origines, sur sa formation, sur ses mœurs ancestrales des indications pour d'autres travaux du plus haut intérêt au point de vue ethnique, scientifique et artistique.

Voici d'ailleurs les conclusions de ses recherches données par M. Colas lui-même :

1° La tombe discoïdale est l’héritière, en ligne directe, des tombes anthropomorphes des Ibères. Etant donnés, d'une part, la persistance des traditions funéraires, et, d'autre part, l'esprit conservateur du peuple basque, on se trouve en présence d’un argument de premier ordre en faveur de la thèse pro-ibérienne.

2° La tombe discoïdale est la plus ancienne tombe basque. Malheureusement, l’état de désagrégation dans lequel se trouvent celles qui sont les plus vieilles (ainsi que d’autres causes de destruction) ne permettent pas d’en dater, avec certitude, au delà du quinzième siècle.

3° La tombe basque primitive, destinée à marquer l'emplacement de l'etcheko ilharria, fut d’abord anonyme et sans date. Quel besoin et d’ailleurs quelle possibilité d'indiquer sur une petite surface un grand nombre de noms ? Les premières inscriptions eurent un caractère collectif. Les premières sculptures n'eurent d’autre but que de distinguer les unes des autres les différentes pierres.

|

TOMBES DISCOÏDALES MUSEE BASQUE BAYONNE

PAYS BASQUE D'ANTAN |

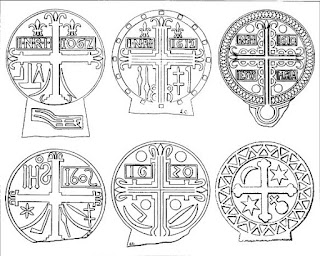

4° Le peuple basque vint tard à l’épigraphie. Cette remarque est également de C. Jullian. Quand elle se manifesta sur les tombes, on se contenta tout d’abord du nom de la maison. Je placerai ce stade vers le seizième siècle.

5° A partir du seizième et du dix-septième siècle, l’amour-propre des membres de la famille, le souci d'honorer davantage les morts, le bien-être, le goût de la décoration poussent les Basques vers l'ornementation. Un art décoratif naît. Cet art est caractérisé par la stylisation des motifs, par un goût réel du groupement, par un réalisme intéressant pour nous (instruments, outils, etc...), qui nous permet de considérer la vieille tombe basque comme une source inestimable de documents variés.

|

TOMBE DISCOÏDALE ESPES

PAYS BASQUE D'ANTAN |

6° La persistance des symboles astraux sur les tombes discoïdales peut s’expliquer par l’influence de l'imagerie médiévale. Cependant, pour ma part, je ne serais pas éloigné d’y voir l’influence de très lointaines traditions ancestrales dont la persistance s’expliquerait par la christianisation tardive de certaines régions peu accessibles.

7° La croix apparaît assez tard — vers le dix-septième siècle. Elle paraît tout d'abord réservée à des personnages importants ou fortunés. Toutes proportions gardées, elle fut, à cette époque, ce que sont aujourd’hui les caveaux et chapelles familiales au milieu des tombes ordinaires.

8° La tombe discoïdale persiste jusqu’au dix-neuvième siècle. C’est donc une forme vieille de près de trente siècles.

9° La question s’élargit. La survivance de certaines tombes discoïdales dans quelques vallées des Pyrénées, depuis l’ouest jusqu’à l'est, et ce que nous savons par ailleurs d'un peuplement ibérique très ancien de tout le versant nord des Pyrénées, permettrait, je crois, d'affirmer que la tombe discoïdale est non seulement la tombe basque par excellence, non seulement la forme évoluée de l'antique tombe ibérienne, mais encore, mais surtout la véritable, la plus ancienne tombe pyrénéenne.

|

TOMBE DISCOÏDALE

MUSEE BASQUE BAYONNE

|

On voit par ce résumé précis de tout un travail accompli — nous avons dit avec quelle conscience — et de travaux à accomplir sans doute encore, combien la question était intéressante et combien il faut savoir gré à l’auteur de nous y initier par la parole qu’on a entendue l'autre jour, par le livre qu'on attend avec impatience."

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 600 autres articles vous attendent dans mon blog :

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!