LES RITES DE LA MORT AU PAYS BASQUE D'ANTAN.

De nombreuses traditions ont été conservées, en Pays Basque Nord et surtout dans la province du Labourd.

Ce furent de véritables rites, dont les détails variaient très peu d'une partie à l'autre du pays.

Le Basque attendait la mort sans effroi, avec résignation et sérénité.

D'ailleurs, le cimetière faisait partie du paysage, on allait visiter et fleurir les tombes de la

famille tous les dimanches et dans de nombreuses circonstances de la vie.

Une croyance ancienne disait que, lorsque la sonnerie de l'élévation coïncidait avec les heures

de l'horloge, que quelqu'un allait mourir.

On sonnait le glas pendant l'agonie.

Dès que la personne était morte, on fermait tous les volets de la maison.

Le jeune maître de la maison se présentait au rucher et allait avertir les abeilles à la ruche :

"Abeilles, votre ancien maître est mort, je suis désormais votre nouveau maître, faîtes du miel

pour moi."

Si on ne le faisait pas, on prétendait qu'elles s'en allaient ou qu'elles pleuraient.

Le rôle du "premier voisin" (lehen auzoa) était très important car lors d'un décès, c'est lui qui

prenait les choses en main.

Il habitait généralement la première maison à droite en allant à l'église.

C'est lui qui prévenait les autorités civiles et religieuses, le docteur pour le certificat de décès

ainsi que le menuisier pour le cercueil.

Souvent le docteur restait manger avec la famille.

Le curé faisait sonner le glas.

Après, bien sûr, ça paraissait aussi dans le journal local, souvent "la Petite Gironde".

Le premier voisin, on l'appelait aussi le porteur de croix ; en effet, après avoir prévenu le curé,

il ramenait la croix de l'église chez le mort.

Il prévenait tout le monde, famille et autres voisins.

Le premier voisin et sa famille venaient aider à la toilette du mort et à l'installation de la

chambre mortuaire.

Il n'existait pas de funérarium et on gardait donc le mort à la maison.

On versait 3 gouttes de cire (d'où l'intérêt des abeilles dans la maison) sur le corps pour

retarder la décomposition et on lui mettait le chapelet entre les mains.

On fermait tous les volets de la maison, on arrêtait les horloges et on voilait les miroirs.

Le défunt reposait dans ses plus beaux habits, sur le lit fait avec de beaux blancs brodés,

parsemé de fleurs et entouré de cierges et la croix ramenée par le premier voisin posée sur la

chaise au pied du lit sur laquelle est posé un linge spécial à raie bleue.

Sur une table on mettait l'eau bénite et une branche de buis, pour que les visiteurs puissent

bénir le mort.

La veillée funèbre durait deux jours entiers, en se relayant pour ne pas le laisser seul, et était

assurée par les deux voisins et quelques membres de la famille.

Il y avait beaucoup de visites pendant ces deux jours, parfois jusqu'à 9 heures du soir.

On offrait toujours du café, du vain, du pain et du fromage.

Les visiteurs "donnaient des messes", et leurs noms étaient inscrits sur une liste.

Pour l'enterrement, qui avait toujours lieu le matin, comme il n'y avait pas de pompes

funèbres, surtout à la campagne, c'étaient les voisins qui portaient le cercueil.

Le premier voisin portait la croix, entouré par des enfants qui portaient des cierges.

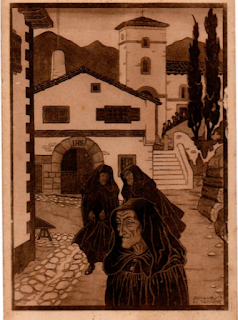

Les femmes de la famille et les premières voisines portaient des sortes de capes noires avec un

voile (mantaletak en Basque), qui descendaient jusqu'au sol et cachaient toute la personne.

La première voisine portait un panier avec les bougies de deuil (ezkoak).

Les hommes de la famille et les premiers voisins portaient une courte cape noire plissée qui

couvrait les épaules et les bras qu'ils retenaient avec le bras droit.

Ces vêtements de deuil étaient conservés de générations en générations dans les familles, ou

prêtés par des voisins, ou loués par les religieuses.

Les voisines moins proches ou les connaissances portaient une mantille ou un crêpe noir.

|

| DEUIL A GUETHARY PAYS BASQUE AUTREFOIS |

|

| DEUIL AU PAYS BASQUE AUTREFOIS |

|

| ENTERREMENT BIARRITZ PAYS BASQUE 1908 |

|

| DEUIL AU PAYS BASQUE AUTREFOIS |

- La cérémonie : le curé, du haut de sa chaire, faisait l'éloge du défunt.

Après la lecture de l'Evangile, le prêtre lisait les noms des familles qui avaient donné des messes.

Plus la famille était nombreuse et considérée, plus elle avait de messes.

La liste des noms des donateurs était affichée dans le porche de l'église et conservée par la

famille, car après, il fallait "rendre".

Le défunt laissait d'ailleurs des legs pour les saints sacrement.

Après la cérémonie, on se rangeait sous le porche de l'église et le deuil serrait la main des

assistants qui défilaient devant lui.

- L'inhumation : dans la plupart des villages de la campagne, le curé allait seul enterrer le

mort, mais parfois les assistants défilaient devant la tombe et jetaient un peu de terre sur le

cercueil.

Au cimetière, chacun, selon ses moyens, avait un caveau, plus ou moins richement décoré.

Les fossoyeurs étaient employés par la ville.

- Le repas d'après cérémonie :

Au retour, devant la maison mortuaire, le deuil se rassemblait autour d'un petit tas de paille

auquel on mettait le feu.

On récitait quelques prières et on pénétrait dans la maison pour le repas.

Le repas avait lieu au domicile même ou à l'auberge si le domicile était éloigné.

On retenait à dîner la parenté qui était venue de très loin et on renouait contact avec ceux

qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.

Le repas pouvait être assez abondant, mais ne devait comporter comme dessert que du

fromage.

A la fin du repas, tout le monde se levait et récitait une prière (requiem), puis on se séparait.

- Les semaines (et mois) qui suivent le décès :

Tous les matins, pendant une neuvaine, une messe était dite pour le défunt.

Autrefois, tout le deuil s'y rendait, avec la cape comme pour l'enterrement.

Les femmes portaient le mantelet tous les dimanches à la messe pendant le deuil (un an, plus

six mois de demi-deuil).

La place de la famille en deuil était marquée à l'église par un tapis noir (ou mouchoir blanc et

noir) placé sur (ou sous) la chaise, pendant les messes, les mercredis, vendredis et dimanches.

Le tapis (ou mouchoir) noir et le ruban de cire provenant des rouleaux de cire que l'on brûlait

(ezkoak) resteront sous la chaise pendant 1 an, voire 13 mois.

|

| EZKOA |

Merci pour cet article passionnant sur la mort au Pays Basque autrefois. Les rites funéraires, comme l’évocation des monuments funéraires anciens datant de l’époque romaine , rappellent une histoire profonde et une relation unique avec la mémoire des défunts. Aujourd’hui encore, la présence de cimetières intégrés au paysage quotidien témoigne d’une tradition où la mort n’est pas occultée

RépondreSupprimer. Un sujet riche à explorer !