"HISTOIRE NATURELLE ET POÉTIQUE" DES BASSES-PYRÉNÉES EN 1926.

En 1926, Francis Jammes, poète, romancier, dramaturge et critique français, raconte son histoire détaillée des Basses-Pyrénées.

Voici ce que rapporta à ce sujet La Revue Universelle, le 15 septembre 1926, sous la plume de

Francis Jammes :

"A Madame Ida Charles-Dupuis.

Géologie.

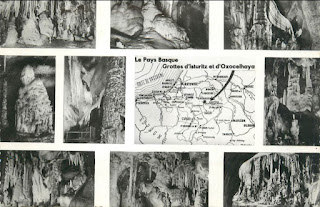

Grottes.

On demeure confondu, en prenant connaissance de l’inventaire qu’en a dressé M. Passemard, par le nombre d’animaux dont il a découvert les fossiles dans la caverne d'Isturitz et dans l’abri d’Olha.

Je rends hommage au docteur de l’Université de Strasbourg, non seulement au nom d'une science où il est passé maître, alors que je n'y suis qu’un pur profane, mais encore de la poésie.

Je ne peux qu’admirer, tandis que les fauvettes chantent dans mon jardin de Hasparren, et que tout à l’heure y glissait une musaraigne entre les feuilles, qu’à dix kilomètres d’ici, non loin de mon château de Belzuncia, à Isturitz, aient été mis à jour ces indiscutables ossements d’ours, d’hyènes, de cerfs, de rhinocéros, de mammouths, de rennes, de bisons, de lagopèdes, de goélands, d’aigles, et ces coquillages ! Les squelettes d’ours, en particulier, s’enchevêtrent, s’entremêlent, s’agglomèrent, avec une telle abondance, qu’ils firent naître la singulière idée, heureusement abandonnée, de les exploiter comme engrais chimique.

|

| GROTTES D'ISTURITZ BASSE-NAVARRE PAYS BASQUE D'ANTAN |