PRISONNIER DE GUERRE ALLEMAND EN BASSE-NAVARRE EN 1870.

Pendant plusieurs guerres avec la Prusse ou l'Allemagne, des prisonniers de guerre furent internés dans les Basses-Pyrénées, et en particulier en Basse-Navarre.

Voici ce que rapporta à ce sujet La Revue hebdomadaire, le 22 août 1896, sous la plume de Louis

Labat :

"Prisonnier de guerre.

Journal d'un soldat du 13e Régiment d’Infanterie Bavaroise.

... Un autre jour de joie, pour nous, ce fut le 8 janvier. Nous reçûmes du pays la première lettre. Elle apportait de l’argent. L’heureux destinataire était l’ami Sch... Nous constatâmes par là que notre lettre au Frænkischen Kurier était la seule qui fût arrivée, qui eût fait savoir aux nôtres que nous étions encore de ce monde. Et nous nous sentîmes allégés d’un lourd poids à l’idée que, déjà, peut-être, ils nous avaient crus morts. Notre misère s’amoindrit, car nous tenions bien les uns aux autres et mettions en commun nos ressources. Le jour suivant, nous reçûmes, nous, Bavarois, 1 fr. 45 par homme, produit de collectes faites par nos chers compatriotes. Comme il n’en revenait rien aux Prussiens, nous fîmes une collecte entre nous, à notre tour, pour les aider en bons camarades. Il se produisit, le 9 janvier, un terrible ouragan, qui dura dix heures, et de la violence duquel on peut à peine se faire une idée. Le 12 janvier m’apporta les premières nouvelles et de l’argent des miens, ainsi que de mes braves compagnons de la Société de gymnastique Franconia. L’envoi me parvint par l’entremise de notre président Th..., qui s’était mis en rapport avec le Comité international de Genève. Je ne puis dire le bonheur que j’en éprouvai. Ce sont de ces choses qu’il faut avoir vécu soi-même. Du coup, je me trouvais hors de besoin, et je partageai bien volontiers avec ceux qui n’avaient rien à attendre. Le 19 janvier, chaque prisonnier reçut 1 fr- 351 comme don gracieux du comité de secours allemand.

IV

Le printemps vint. Les champs, les arbres, les buissons reprirent leur verdure. Le soleil envoyait à la terre de chauds rayons tempérés par de douces brises. La vie recommençait. Lorsque arriva le carnaval, les habitants de la ville, malgré les tristesses de l’heure, descendirent masqués dans la rue ; preuve qu’à cette distance du théâtre de la guerre, les gens ne ressentaient pas les événements comme à Pau. Chez nous aussi, le carnaval fit valoir ses droits. Nos vieux Bavarois ne se tinrent pas d’improviser une farce militaire de circonstance, dans laquelle les Français furent duriment malmenés. L’exaspération d’un sergent français en fut si grande qu’il porta plainte au commandant ; il réussit à faire mettre en prison tous ceux qui s’étaient mêlés à la plaisanterie, pour avoir rabaissé l’honneur de l'armée française. Ce sergent était de ceux qui nous détestaient foncièrement. Il ne laissait passer aucune occasion de nous consigner.

Le 24 février, par un très beau temps, nous fîmes une promenade, depuis longtemps souhaitée. Le 25 et le 26, un consul américain nous rendit visite. Il venait s’informer de la façon dont nous étions nourris et traités. Il fit les gros yeux quand nous lui donnâmes à goûter de notre soupe, quand nous lui peignîmes notre situation au point de vue de la propreté et que nous lui montrâmes notre misérable litière et nos malades. Il en exprima de l’indignation, tout en nous donnant à comprendre qu’il n’était en situation d’y rien changer. Pour ce qui est de la manière dont le commandant et les soldats français, à quelques exceptions près, se comportaient à notre égard, il était naturel que nous n’eussions pas fait entendre de plainte, car nous n’avions eu à subir de leur part aucuns mauvais traitements. Enfin, le 27, arriva la nouvelle que l’armistice était conclu. Si longtemps attendue, elle fit merveille. Impossible de traduire l’allégresse, la jubilation générales. On criait, on riait, on pleurait, à n’en plus finir. Les visages rayonnaient. Notre seul chagrin nous venait de nos malades, qui ne pouvaient s’associer à nos transports. Les affaires marchèrent bien à la cantine. Quiconque était en mesure de donner donnait volontiers aux camarades. L’étroite surveillance dont nous étions l’objet se relâcha et prit un caractère plus amical. L’espoir de la paix prochaine avait ravi tout le monde, Allemands comme Français. Ces derniers, seulement, étaient outrés de la demande de cinq milliards par l’Allemagne. Bien que le moment de notre départ ne fût pas fixé, tout nous le fit prévoir comme proche. On distribua des souliers à ceux qui n’en avaient pas, des chaussures à ceux qui n’en avaient que de mauvaises, pour qu’ils ne fussent pas obligés de faire la route nu-pieds. Le 29, on nous avisa que le 1er mars, une moitié d’entre nous, par ordre alphabétique, devaient se mettre en marche. Je laisse à penser si on fut content. Les rudes soldats, éprouvés à la guerre, avaient l’air de vrais gamins. Personne ne dormit de la nuit. Il n’y avait que la seconde moitié alphabétique qui fît triste figure, en pensant qu’elle ne partirait pas avec nous.

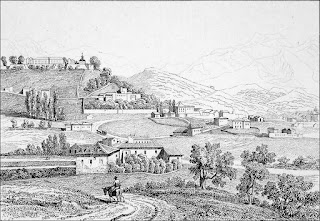

A une heure du matin, nous franchîmes en chantant la porte de la citadelle. Nous traversâmes la ville, dont les habitants, par les fenêtres, nous faisaient des signes d’adieu. Saint-Jean-Pied-de-Port était déjà loin lorsque le soleil se leva. Nous chantions de gaies chansons, malgré la fatigue d’une marche ascendante. Au bout de quatre heures, nous avions contourné la haute montagne, et nous apercevions à nos pieds la citadelle ou nous étions restés prisonniers pendant trois mois.

D’Irissarry, situé de l’autre côté de la montagne, nous avions encore deux heures de route jusqu’à Hasparren, où nous devions, ce jour-là, faire étape, et où l’on nous remit par homme 55 centimes et un demi-pain. Une grande halle, couverte en verre, nous servit d’abri. Nous y couchâmes sur une jonchée de paille. Cette halle était une dépendance du principal hôtel de la ville, qu'on nous permit d’aller visiter. Nous profitâmes de la permission. Bientôt, les habitants se mêlèrent à nous et nous invitèrent à chanter. Ils prirent plaisir à nous entendre. Animés par le vin et l’idée de la liberté reconquise, nous entonnâmes nos airs allemands. Et quand pour régaler la population je servis l’air : "Je suis un archer à la solde du Régent" (Ein Schütz bin ich in des Regenten Sold), un tonnerre d'applaudissements éclata. De toutes parts, l’on m’offrit à boire.

Nous regagnâmes peu après notre gîte. A peine avions-nous dormi une demi-heure que, soudain, un bruit terrible, dans la rue, nous fit sursauter. Les soldats de notre escorte s’étaient enivrés. Ils s'étaient pris violemment de querelle, et la dispute s’aggrava au point qu’ils firent usage de leurs armes. Les perturbateurs furent arrêtés, et la nuit s’acheva dans le calme. Le lendemain matin, à quatre heures, je fus détaché avec trois camarades et quatre hommes de l’escorte, à l'effet d’aller à Bayonne, but de notre marche, retenir le pain pour le détachement qui suivait. Il faisait encore noir. Le chemin allait toujours s’élevant. Nous n’étions pas sortis des Pyrénées. Un vent frais vint de la mer, et, au lever du soleil, la ville balnéaire de Biarritz, connue comme le lieu de plaisance favori de Napoléon III, nous salua de la blancheur amicale de ses maisons. Au loin, se découpaient déjà les sombres et massifs contours de la citadelle maritime de Bayonne. Je contemplai dans le saisissement le panorama enchanteur qui s’offrait à moi. Il s’est gravé si profondément dans mon souvenir qu’après vingt-cinq ans l’image m’en reste aussi vive. Nous pressâmes le pas pour faire halte dans une auberge assise sur une hauteur. Nous avions faim et soif ; les Français et nous, ne nous fîmes pas faute de manger et de boire. Lorsque nous voulûmes payer, les Français s'étaient si bien arrangés, qu'il nous fallut jouer des talons, en toute hâte, sans avoir à régler la dépense ; le détachement commençait à apparaître derrière nous. Au pas accéléré, nous passâmes devant une charmante villa, sur la façade de laquelle brillait en lettres d'or le mot : "Ithurralde." Une fenêtre s’ouvrit, et une voix nous cria : "Compatriotes, arrêtez-vous une minute, je descends." Nous nous arrêtâmes, surpris. La porte s’ouvrit. Une jeune fille s’approcha de nous, portant sur une assiette du pain et du vin qu’elle nous offrit, en attendant l’arrivée de sa maîtresse. Celle-ci ne se fit pas attendre. Elle vint à nous, la main amicalement tendue. Elle nous conta que, Bavaroise de naissance, elle habitait le pays depuis vingt ans. Nous appréciâmes le pain et le vin. Les Français ne cessaient de protester qu’ils étaient nos bons camarades. Au départ, la maîtresse de maison, ayant coupé des branches de cyprès, en offrit une à chacun de nous, en souvenir.

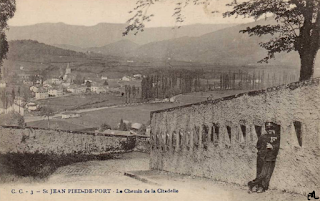

Au bout d’une demi-heure, nous fûmes aux portes de Bayonne. Arrêtés par le poste, nous dûmes attendre un temps assez long pour être introduits et, avec une escorte renforcée, être accompagnés dans la ville. Conduits aux vastes bâtiments de la manutention militaire, nous y reçûmes du pain pour le détachement qui allait arriver et nous le transportâmes à la gare. Un jeune capitaine vint à nous. Il nous fit cadeau de cigares, qui furent grandement les bienvenus. Dans un allemand écorché, il nous dit qu’il avait été blessé à Wœrth, fait prisonnier et conduit à Ludwisbourg ; on l’avait logé chez un pharmacien, et il s’y rétablit si bien qu’il put rentrer en France sur parole. Avec beaucoup de gaieté, il parla des bons soins dont il s'était vu l'objet en Allemagne ; il se loua par-dessus tout du pays et des gens de la brave Souabe. Deux heures plus tard arriva notre détachement, suivi d’une foule qui criait. Nos camarades s’étaient mis des branches de cyprès à la casquette, ce que l’on avait pris pour une provocation et une dérision. Nous priâmes les nôtres d’enlever cet ornement. Une section vint nous protéger. Elle occupa la gare et contint le peuple.

|

| VUE GENERALE BAYONNE 1870 PAYS BASQUE D'ANTAN |