PRISONNIER DE GUERRE ALLEMAND EN BASSE-NAVARRE EN 1870.

Pendant plusieurs guerres avec la Prusse ou l'Allemagne, des prisonniers de guerre furent internés dans les Basses-Pyrénées, et en particulier en Basse-Navarre.

Voici ce que rapporta à ce sujet La Revue hebdomadaire, le 22 août 1896, sous la plume de Louis

Labat :

"Prisonnier de guerre.

Journal d'un soldat du 13e Régiment d’Infanterie Bavaroise.

... Tous les jours, une section était commandée pour les vivres. Plus d’une fois, il m'arriva de me mettre volontairement dans les rangs, car je tenais à connaître la ville et la population de la ville. Le temps était toujours superbe, l’air tiède ; les roses étaient en fleur. C’était une joie pour moi que d’aller, du haut des remparts, à la première heure, admirer le lever du soleil. Quel bien j’en éprouvais ! J’oubliais, pour quelques minutes, ma situation de prisonnier de guerre. J’étais rapidement rappelé à la réalité quand la vie revenait à la caserne et que les camarades allaient se débarbouiller à la fontaine. Nous n’avions ni vase pour l’eau, ni savon, ni serviette. Ce n’est que plus tard que nous obtînmes du savon, moyennant finances. En de telles circonstances, la propreté avait beaucoup à souffrir. La vermine se propageait rapidement. Elle fut bientôt pour nous un réel supplice. La plupart des nôtres n’avaient que la chemise qu’ils portaient sur le corps, et il n’y eut personne qui reçut des Français linge, souliers, ni effets d’habillement. La paille qu’on nous avait octroyée lors de notre arrivée ne nous fut pas changée jusqu’au départ. La vermine s’y était tellement nichée que nous souffrîmes par elle le martyre. Il est aisé d'imaginer que la santé d’un bon nombre s’en ressentit. D’autant plus que les soins médicaux nous faisaient totalement défaut. L’excellence du climat nous était une vraie fortune ; plus d’un lui dut de ne pas succomber. Quant à l’argent, c’était une chose qu’on ne connaissait plus que de nom.

Le 6 décembre, dans la matinée, parut un brigadier de gendarmerie, avec six autres gendarmes ; la garnison, s’étant formée en cercle, barra les issues. Tous les prisonniers, hors ceux qui étaient gravement malades, furent rangés sur la place, enveloppés d’un cercle de soldats. Les gendarmes fouillèrent les chambres, ouvrirent les havresacs, et tout ce qui offrait quelque valeur fut confisqué. Après quoi, on passa en revue les poches et les porte-monnaie ; on nous enleva jusqu’à nos montres. La colère et l'indignation s’emparèrent de nous. Il fallait pourtant se résigner. Nous pensâmes à nous plaindre ; mais le brigadier de gendarmerie nous déclara qu’il agissait par ordre, qu’il le regrettait, ce dont nous ne pouvions douter, du reste, car, en toute occasion, il se conduisait envers nous d’une façon affable et humaine. Les jours diminuaient. Les nuits devinrent plus longues. Je portais envie aux camarades, qui dormaient de si bon cœur lorsque, souvent, je ne pouvais fermer les yeux. A cela se joignait le douloureux sentiment d’être séparé de tout, de n’avoir aucune nouvelle du théâtre de la guerre ni du pays, ce qui m’était insupportable.

Enfin, le 13 décembre nous apporta un changement depuis longtemps attendu. On nous permit une promenade. Ceux mêmes qui risquaient de ne pouvoir aller jusqu’au bout voulurent en être. Sur tous les visages éclatait la joie qu’on ressentait à l’idée de se mouvoir librement dans cette belle nature de Dieu. Par une journée merveilleuse, nous pénétrâmes sous bonne garde en pleines Pyrénées. Des tableaux ravissants se présentaient à mes yeux étonnés. Des caravanes de voitures, lourdement chargées, traînées par des mulets, traversaient les montagnes, pour se rendre en Espagne ou en revenir. De grands bœufs passaient, attelés à des charrettes à deux roues, sur lesquelles le conducteur était assis, dirigeant ses animaux avec un long bâton armé d’une pointe de fer. Le long des pentes, revêtues de broussailles courtes et hérissées, grimpaient joyeusement des troupeaux de chèvres et de brebis mérinos. Partout où nos yeux se portaient, ils voyaient ce qu'ils n’avaient jamais vu. Mais c’est en vain qu’ils cherchaient la forêt allemande, avec ses pins et ses sapins, aux émanations odorantes. De tous les côtés, en effet, la montagne est couverte d'ajoncs, auxquels, de temps en temps, les paysans mettent le feu pour donner un aliment nouveau à la terre. Le regard se promenait avec satisfaction sur de magnifiques châtaigneraies, qui s’étendaient à de grandes distances. Nous traversâmes de jolis villages, plantés de treilles et de cyprès. Des bandes de petits ânes, sans mors et sans bride, chargés de bois, nous barraient le chemin. Des messieurs et des dames, sur de beaux chevaux fougueux, nous dépassaient. Chaque instant nous amenait sa surprise.

|

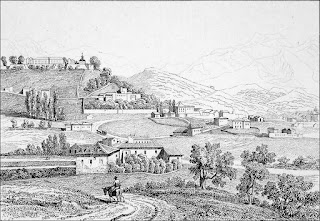

| SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT BASSE-NAVARRE 1854 PAYS BASQUE D'ANTAN |

Lorsque nous rentrâmes de cette promenade, Saint-Jean-Pied-de-Port nous offrit un spectacle plein de couleur. C’était jour de marché en ville. On ne voyait partout que chevaux et mulets, ayant sur le dos des paniers qui contenaient des objets de toute nature. Les affaires se traitaient avec animation. Des Espagnoles aux yeux de feu circulaient d’un pas élastique, avec de lourdes charges sur la tête. C’est la manière des femmes de porter les fardeaux dans ce pays. Elles balancent ainsi avec légèreté des cruches cerclées de cuivre. A cette scène ne manquait pas la belle Doña, dont le regard rivalise d’éclat avec celui de son costume et qui, toute en soie et en velours, parée d’une ceinture dorée, est assise sur un cheval rapide. Galant, à ses côtés, était le fier Don, en veste de velours garnie de cordons et de tresses d’or, et dont un petit chapeau, aux rubans flottants, achevait le costume pittoresque. Quel contraste mettait, dans ce tableau de richesse, la présence de mendiants vagabonds ! Ils allaient par troupes, vêtus de haillons, en petites culottes, la tête entourée d’un mouchoir sale, ayant des chiffons noirs autour des jambes, chaussés de sandales, armés d’un gros bâton, tout pareils d’aspect à des brigands. Le doux farniente est, je crois, leur vocation, et la mendicité leur occupation principale. Le reste de la population porte surtout la blouse ; le béret est la coiffure ordinaire du pays.

On comprendra sans peine qu’au sortir de ce que nous avions vu nous réintégrâmes la caserne avec amertume. Malheureusement, beaucoup de nos camarades étaient tombés malades. Le 21 décembre, pour la première fois, nous en enterrâmes un. Le clergé catholique (il n’y a que des catholiques à Saint-Jean-Pied-de-Port) précédait le cortège. Trois camarades portèrent le cercueil à l’église, où l’on célébra un service funèbre. Le mort fut conduit ensuite au lieu de paix. Nous nous rangeâmes avec tristesse au bord de la fosse où disparut ce brave, qui, loin du pays, loin des siens, après des batailles et des dangers courus, avait succombé à une maladie perfide. Le second qui mourut était protestant. Le clergé refusa donc cette fois son office. Aussi, de ce jour-là, présentâmes-nous chaque mort comme catholique, afin de lui donner des obsèques honorables. Nous perdîmes treize des nôtres pendant la captivité.

L’hiver fit son apparition sous la forme d’une pluie violente, qui défeuilla les arbres et les buissons. Force nous fut de garder la chambre, le plus souvent dans l'obscurité, n’ayant reçu par chambrée qu’une petite chandelle, qu'il fallait faire durer huit pleins jours, et qui, en réalité, suffisait tout juste pour quelques heures. Le découragement, parmi nous, augmenta de jour en jour. Bien que nous eussions écrit beaucoup de lettres, nous ne recevions aucune nouvelle du pays. Une idée de l'ami B... nous sauva. "J’ai trouvé ! cria-t-il. Nous allons écrire au Frænkischen Kurier (Courrier de Franconie), nous signerons de nos noms, et si la lettre n’arrive pas, nous n’avons plus rien à attendre." Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette lettre fut la seule qui parvint à son adresse ; elle donna des nouvelles à tous ceux que nous aimions et qui, depuis longtemps déjà, pleuraient notre mort. La Noël était proche. Nous nous demandâmes s'il n'y avait pas moyen de célébrer cette fête. Justement, il se trouva un ami pour avoir reçu quelque argent. Il le mit libéralement à notre disposition. Nous fîmes un arbre de Noël avec des morceaux de bois liés en croix, auxquels nous suspendîmes des noix et des pommes ; et comme nous avions en réserve des bouts de chandelles, nous les utilisâmes à cette occasion. Dans la nuit sainte, notre petit arbre resplendissait de lumières. Nous entonnâmes l’air : "Nuit délicieuse ! nuit bénie !" (Stille Nacht ! heilige Nacht !) ; et les Français, accourus à notre chant, nous regardaient faire. Les lumières éteintes, je me glissai avec une indicible mélancolie jusqu’à la place de la Citadelle, et je m’adossai à un arbre. Mes pensées se portèrent vers la patrie lointaine, vers les êtres chers qui, aujourd’hui dans la douleur et le regret de l’absent, étaient réunis autour de l’arbre, me donnaient leur souvenir. Je regagnai ma dure couche. Mais je ne pus, de la nuit, clore les paupières. Telle fut la Noël du captif.

|

| CHEMIN DE LA CITADELLE SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT BASSE-NAVARRE D'ANTAN |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire