DES RECETTES DE CUISINE BASQUE EN 1931.

Dans les séries d'articles que je publie, j'aime particulièrement tous les articles concernant les recettes de cuisine, eu égard aux modifications de consommation aujourd'hui.

Après ma série de recettes de cuisine Basque de 1958 où je vous ai proposé 46 recettes

les 12/12/2016, 6/01/2017, 9/02/2017, 7/03/2017, 4/04/2017, 9/05/2017, 11/06/2017, 11/07/2017,

10/08/2017, 11/09/2017, 1/11/2017, 27/12/2017, 28/02/2018, 29/03/2018, 15/06/2018,

12/09/018, 30/10/2018, 19/01/2019, 26/02/2019, 01/04/2019, 6/06/2019, 15/08/2019 et 18/02/2020,

ainsi que des recettes de cuisine, trouvées dans le journal Le Soleil, en 1903, et des recettes de

cuisine publiées en 1930, voici aujourd'hui des recettes de cuisine parues dans la revue

hebdomadaire La Côte basque : revue illustrée de l'Euzkalerria, le 29 mars et le 12 avril 1931 :

"La page gastronomique.

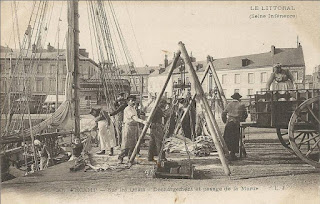

La Morue : ses apprêts.

Procédé général.

Quel que soit le mode de préparation culinaire, la morue doit être parfaitement dessalée ; pour cela, on la met à tremper, au moins 24 heures à l’avance, dans de l’eau fraiche, en ayant soin de renouveler l’eau plusieurs fois ou, ce qui est préférable, de la faire dessaler à l’eau courante.

Mettre ensuite la morue divisée en gros morceaux carrés de 8 centimètres environ dans une casserole recouverte d’eau froide aromatisée de thym, laurier et de poivre concassé, la soumettre à l’ébullition pendant quelques minutes en ayant soin d’enlever l’écume qui monte à la surface, la retirer hors du feu et la laisser pocher ainsi pendant 20 minutes. Cette cuisson sert de base à beaucoup de préparations culinaires.

La morue s’accommode en général soit au beurre soit à l’huile, mais dans beaucoup de préparations l’huile d’olive est préférable et je dirai même qu’elle a plusieurs avantages sur le beurre.

N.-B. — Dans les diverses recettes que je vais vous soumettre je n’indiquerai pas le sel mais il reste bien entendu qu’il faudrait en ajouter si par cas la morue était par trop dessalée, c’est à la personne qui exécute la recette de se rendre compte, en goûtant et d’assaisonner suivant le degré de salaison.

|

| RECETTE DE LA MORUE |

Cuisine Régionale.

Morue à la Basquaise.

La morue étant dessalée, la détailler en morceaux carrés, passer chaque morceau dans la farine et les cuire normalement à la poêle avec de l’huile.

A part, cuire à l’huile des oignons émincés et quelques piments rouges auxquels on aura retiré les graines et qui seront coupés en grosse Julienne, lorsque les oignons commencent à blondir, ajouter quelques tomates pelées, égrenées et concassées, une gousse d’ail écrasée, persil haché et une demi-feuille de laurier, laisser cuire cette sauce pendant un quart d’heure. Dresser les morceaux de morue dans un plat en terre creux, les recouvrir de cette sauce et laisser mijoter pendant 10 minutes. Servir dans le plat même.

|

| MORUE A LA BISCAÏNA |

Beignets de morue.

Pocher 500 grammes de morue ; l'effeuiller en ayant soin de bien retirer les arêtes, la mettre dans une casserole et lui ajouter 2 décilitres de sauce béchamel bouillante et lier le tout avec trois jaunes d’œufs. Verser cette composition sur un plat beurré, l'étaler et la laisser refroidir. Former des boules de la grosseur d’un œuf de pigeon ; les aplatir légèrement, les tremper dans de la pâte à frire et les frire à l'huile, les égoutter sur un linge, les dresser sur papier dentelle entourés de persil frit. Servir en même temps une bonne sauce tomate.

|

| BEIGNETS DE COEUR DE MORUE |

N.-B. — On peut dans cette composition de Beignets ajouter soit des champignons, des truffes, des cèpes, ciboule et persil hachés, etc., etc...

Morue aux pommes de terre.

Pocher de la morue bien dessalée, l’effeuiller et bien retirer les arêtes, la mettre dans une casserole avec une cuillerée de beurre, un peu de poivre et quelques pommes de terre venant d'être cuites à l’eau et coupées en rondelles.

Mouiller à hauteur avec du lait bouillant et un peu de crème si possible, faire bouillir 8 à 10 minutes et mettre à gratiner au four dans un plat en terre creux, servir tel que.

|

| MORUE AUX POMMES DE TERRE ET OIGNONS |

Le Jambon de Bayonne.

|

| JAMBON DE BAYONNE |

Le Jambon de Bayonne constitue dans le Pays Basque et dans les Landes une ressource précieuse, il tient dans notre région, je dirai même dans toute la France, une des toutes premières places dans l’estime des gourmets, car il est vraiment d’une délicatesse incomparable. Le jambon est la partie la plus saine du porc et sa qualité hygiénique dépend toujours de sa provenance et du choix qu’en fait le saleur ; c’est un aliment absolument sain, recommandé par la plupart des médecins, je sais bien que tout le monde n’est pas d’accord sur les propriétés hygiéniques du jambon puisque le Levitique et le Coran défendent l’usage de la chair de porc, mais il ne faut pas oublier que c’est seulement pour l’Orient que les législateurs l’ont déclarée impure parce que les porcs dans ces contrées sont très souvent atteints de "Ladrerie".

La salaison, c’est-à-dire l’apprêt du jambon, joue un rôle tout aussi important sur la qualité que l'espèce même du porc. Beaucoup de charcutiers ne prennent pas la peine de donner à cette opération tous les soins nécessaires ; il y en a même qui se servent d’appareils ou pompes pour introduire la saumure dans l’intérieur des chairs, près des os, de manière à l’infiltrer dans les tissus ; par ce procédé on arrive à livrer au commerce des jambons dans un délai de 3 mois alors qu’il faudrait, d’après les vrais principes, au moins 6 à 8 mois ; c'est pourquoi il devient très difficile de trouver des jambons ayant été bien traités.

C'est dans nos campagnes basques que l'on rencontre surtout les meilleurs jambons parce que nos paysannes apportent les soins voulus pour exécuter ce travail, car pour obtenir un succès parfait dans cette salaison, on ne doit procéder : 1° que 24 heures après l’abattage ; 2° choisir des jambons exempts de meurtrissures et provenant d’animaux sains et surtout reposés; 3° n’exécuter cette salaison que de fin octobre à fin mars.

Voici la marche à suivre : dans un récipient mettez du gros sel additionné d’un peu de vinaigre et de quelques gousses d'ail écrasées ; avec ce mélange, frottez vigoureusement le jambon, principalement du côté de la couenne de façon à bien faire pénétrer le sel ; ensuite, déposez votre jambon à plat, la couenne en dessous, dans un saloir ou une caisse dont le fond sera garni d’une couche de sarments ; recouvrez bien la chair du jambon avec le restant du mélange, couvrez le saloir ou la caisse et laissez ainsi pendant 40 à 50 jours dans un endroit frais. Ce délai écoulé, sortez le jambon du saloir, pendez-le au plafond pour le faire sécher lentement dans un endroit aéré et à température régulière.

A l’approche des premières chaleurs il est nécessaire de recouvrir le jambon du côté de la chair d’une couche de piments du pays que l’on fait sécher au four et que l’on réduit en poudre, ou bien alors d'une couche de cendres de bois tamisée et mélangée avec un peu d'eau de vie. Cet enrobage garantit le jambon contre la moisissure et les attaques des insectes ; on peut également l’envelopper d’une mousseline de façon à ce que l’air puisse pénétrer au travers.

Le jambon doit être suspendu dans un endroit aéré et un peu obscur et ce n’est qu’au bout de 8 à 10 mois qu’il arrive à acquérir cette fermeté, ce goût aromatique et cette délicatesse qui en ont fait la réputation.

|

| CHAERCUTERIE BASQUAISE BAYONNE PAYS BASQUE D'ANTAN |