LES CAGOTS AU PAYS BASQUE EN 1877.

Un(e) cagot(e), dans le Sud-Ouest de la France, était aussi appelé agote, sur le versant Sud des Pyrénées, en Espagne. Il s'agissait de termes dépréciatifs qui désignaient des groupes d'habitants, exerçant des métiers du bois, ou du fer, frappés d'exclusion et de répulsion dans leurs villages, surtout au Pays Basque.

Voici ce que rapporta à ce sujet le Journal officiel de la République française, le 9 juin 1877, sous

la plume de Frédéric Béchard :

"Etudes historiques.

Les races maudites de l'Europe.

(2e et dernier article).

... Il nous est impossible, on le comprend, de suivre l'auteur dans tous les détails scientifiques de sa démonstration. Bornons-nous à constater aussi exactement que possible, sans accompagner les bohémiens dans leurs stations plus ou moins longues en Grèce et dans les contrées slaves, la date de leur arrivée en Occident.

Il est question d'eux en Allemagne dès l'année 1417. Voici, traduit du latin, le récit d'un témoin presque contemporain de leur entrée dans cette partie de l'Europe : "Dans le cours de l'an de J.-C. 1417, parurent pour la première fois en Allemagne des hommes horribles par leur noirceur, brûlés par le soleil, immondes dans leur vêtement, sales en toute chose, adonnés au vol, surtout leurs femmes qui font vivre les hommes de leurs pilleries. On les appelle Tartares ou Gentils, en Italie Ciani. Ils ont à leur tête des hommes qui se distinguent par leur costume et par les titres de ducs, comtes, chevaliers, et qui nourrissent des chiens de chasse à la façon des nobles.

Ils changent souvent de chevaux, mais le gros de la troupe marche à pied. Les femmes sont portées sur des juments avec les enfants et les ustensiles. Ils colportent des lettres du roi Sigismond et de quelques autres princes pour qu'il leur soit permis de passer sains et saufs par les villes et les provinces. Ils prétendent courir le monde par pénitence et être sortis de l'Egypte mineure. Mais ce sont là des fables. L'expérience démontre que cette espèce de gens née dans le vagabondage et vouée à l'oisiveté ne connait pas de patrie. Ils n'ont aucune religion, bien que parmi les chrétiens ils aient l'habitude de faire baptiser leurs enfants. Ils accueillent çà et là des mauvais sujets des deux sexes qui se mêlent à leur compagnie et forment cette étonnante tourbe humaine, parlant toutes les langues..."

Un an après on les trouve en Suisse, et en 1422 en Italie. "Le dimanche d'après la mi-août, qui fut le dix-septième jour d'août 1427, dit Pasquier dans ses Recherches de la France, vinrent à Paris douze tenanciers, comme ils disaient, c'est à savoir un duc, un comte et dix hommes, tous à cheval, et lesquels se disaient très bons chrestiens et estant de la Basse Egypte, et encore disaient que n'avait pas grand temps que les chrestiens les avaient subjuguez et tout leur pays et tous fait chrestienner ou mourir ceux qui ne voulaient estre... Presque tous avaient les oreilles percées et en chacune d'elles un annel d'argent ou deux en chacune et disaient que c'étaient gentillesses en leur pays. Item les hommes étaient très noirs, les cheveux crespés, et les plus laides femmes que l'on peut voir et les plus noires... et néanmoins leur pauvreté, en leur compagnie avaient des sorcières qui regardaient ès-mains des gens et disaient ce qui advenu leur était ou à l'advenir et mirent contens en plusieurs mariages, car elles disaient : "Ta femme t'a fait coup"..., tant est que la nouvelle en vint à l'evesque de Paris, le quel y alla et mena avec lui un frère prêcheur nommé le petit Jacobin..." C'est en 1447 qu'ils firent leur apparition en Catalogne. "Le 14 juin de cette année-là, fit son entrée dans Barcelone une troupe commandée par des chefs qui prenaient les titres de duc et comte et qui avançaient les mêmes impostures qu'en France, d'où ils venaient probablement."

Il est facile de se rendre compte de l'effet produit, en ces siècles naïfs, sur les imaginations populaires, par l'arrivée de ces mystérieux nomades, au teint cuivré, au regard flamboyant, montés sur de maigres chevaux ou traînés dans des charrettes attelées d'ânes ou de mulets, se donnant entre eux les titres de duc, de comte, et porteurs de lettres de l'empereur ou même, murmurait-on tout bas, du pape lui-même. On n'est pas parvenu encore aujourd'hui à fixer d'une manière exacte le lieu de leur berceau et l'époque de leur exode. Descendent-ils, comme l'affirment certains historiens, de ces premiers habitants de l'Inde qui forment ce qu'on appelle le rameau proto-hindou ou dravinien et qui furent dépossédés par l'invasion aryenne ? Sont-ils, au contraire, les résultats de plusieurs émigrations partielles, diverses et successives ?

|

| GITANS REMPAILLEURS A HENDAYE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Représentent-ils simplement la postérité multipliée de ces 27 000 déportés bysantins dont parle M. de Goëje ? S'il est impossible, de nos jours, d'arriver sur aucun de ces points à la moindre certitude historique, on comprend à quelles invraisemblables légendes dut donner naissance, au Moyen-Age, le mystère qui planait sur leur origine. Protégés par l'ignorante crédulité du peuple, ce fut pour les bohémiens l'âge d'or. Il ne dura pas longtemps. Leurs déprédations, les voleries de leurs femmes appelèrent bientôt sur eux les sévérités des gouvernements occidentaux. Ferdinand et Isabelle la Catholique durent prononcer contre eux un décret d'expulsion. En France, Louis XII ordonna, le 27 juillet 1504, de les chasser du royaume.

Depuis ce moment, les rigueurs ne se ralentissent pas. Un édit de Louis XIV, de 1675, ordonne "de leur courrir sus par le fer et le feu". Au siècle suivant, on leur donne la chasse comme aux loups ; leur capture est payée d'une prime. Au commencement de notre siècle, enfin, tous les bohémiens du pays basque se virent un jour (6 décembre 1802) enveloppés comme dans un immense filet par ordre du préfet Castellane et enfermés provisoirement dans les citadelles de Saint-Jean-Pied-de-Port et de Bayonne.

Mesures inefficaces ! sévérités inutiles !

Les bohémiens de tous les pays ont survécu aux décrets d'expulsion, aux condamnations, aux proscriptions, et vers 1840, nous voyons une véritable croisade s'organiser contre eux dans nos départements pyrénéens. "La vie errante, disait alors un des journaux les plus importants de cette contrée, le Mémorial des Pyrénées, leur est inhérente comme la paresse et la débauche... Après leur première communion, les enfants quittent le village qui les a vus naître, qui applaudissait, en sa simplicité, à cette entrée dans la famille citoyenne et chrétienne, et vont porter ailleurs leur nullité de croyance, leur obéissance passive à un naturel dépravé. Les filles suivent les mêmes errements, commettent le même sacrilège, quittent l'Eglise pour une prostitution immédiate. La bauge natale est d'habitude le lieu choisi pour leur initiation à la débauche et au libertinage."

Dans cette levée de boucliers, la magistrature s'unit à la presse. "Une bohémienne du pays de la Soule, qui avait été la reine de fa tribu, dit, le 3 novembre 1863, le premier avocat-général près la cour de Pau, à l'audience de rentrée, résumait ainsi sa morale :

— Prendre ce dont on a besoin n'est pas voler.

— On tue quand on ne peut pas faire autrement.

— La fidélité dans le mariage est affaire de cœur.

Une telle situation, ajoutait le magistrat, exige un remède énergique."

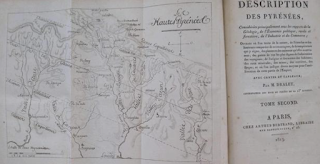

La vitalité de ces tribus vagabondes, la persistance de ces individualités fainéantes et pillardes, malgré les mesures sévères dont elles sont l'objet, au milieu des populations stables et laborieuses de l'Europe, s'expliquent jusqu'à un certain point par la complaisante indifférence avec laquelle les bohémiens s'accommodent de toutes les religions et par la facilité avec laquelle ils parlent toutes les langues, tout en conservant leurs mœurs et leur idiome particuliers. Le phénomène n'en est pas moins curieux à constater et intéressant à étudier. Ce problème, l'auteur qui a si bien réussi à définir l'origine des cagots, n'en donne pas la solution complète dans son livre. Après lui, comme avant, le berceau des bohémiens reste enveloppé d'une ombre impénétrable, mais M. de Rochas, a réuni une foule de détails qui jettent quelque jour sur l'histoire de cette race errante. Il est allé les visiter dans leurs tanières, comme il avait visité dans leurs cabanes les familles de cagots ; il nous offre, dans son intéressant et instructif ouvrage, la statistique des bohémiens du pays basque français en même temps que le tableau des mœurs, des habitudes, des danses, des cérémonies matrimoniales des bohémiens de tout pays ; il nous initie, enfin, en mettant sous nos yeux une sorte de grammaire et de dictionnaire bohémiens, aux variétés de leur dialecte et réussit à démontrer la communauté d'origine des gitanos, des zingari, par les analogies de leur langue mieux encore que par celles des traits et du teint.

|

| LIVRE LES PARIAS DE FRANCE ET D'ESPAGNE DE V ROCHAS |

.png)