CARTES POSTALES , PHOTOS ET VIDEOS ANCIENNES DU PAYS BASQUE. Entre 1800 et 1980 environ.

Affichage des articles dont le libellé est 1793. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est 1793. Afficher tous les articles

vendredi 30 mai 2025

samedi 15 mars 2025

UN VOYAGE À ANDAYE-HENDAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE EN SEPTEMBRE 1857 (première partie)

UN VOYAGE À ANDAYE-HENDAYE EN 1857.

En 1857, la ville d'Hendaye, en Labourd, compte environ 430 habitants et son Maire est Joseph Lissardy.

Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien La Presse, le 21 septembre 1857, sous la plume de

Frédéric Thomas, Avocat à la Cour impériale :

"Courrier du Palais.

XXIII.

A Andaye, la troupe se trouva au complet : nous étions tous réunis. On récrimina de part et d'autre, ce qui est la meilleure manière de se tirer d'affaire quand tout le monde a tort. Toutefois, le débat ne fut pas long ; il faisait trop chaud, et nous étions intéressés à ne pas compliquer l'ardeur de la température par l'ardeur de la discussion.

Andaye est une ville morte depuis 1793 ; seulement on a oublié d'enfouir les tronçons du cadavre. Elle fut assassinée le 23 avril 1793, et, depuis ce jour, elle gît sans sépulture. Ces immenses usines, qui distillaient l'eau-de-vie pour l'Europe entière, ne sont plus que des débris de murailles éventrées, jonchant le sol comme de gigantesques ossements noircis par la poudre et calcinés par l'incendie. Dans ce pêle-mêle de pierres écroulées, la pauvreté des habitants a creusé quelques cabanes où se réfugient de misérables familles de pêcheurs. J'ai décrit les horreurs de cette désolation dans mes Petites causes célèbres, et je me garderai bien de me laisser prendre en flagrant délit de récidive. Mais je profiterai de l'occasion pour nommer le bourreau espagnol de la ville française.

Andaye et Fontarabie étaient debout levant sur les deux promontoires que sépare l'embouchure de la Bidassoa les têtes altières de deux villes florissantes.

Une colonne de l'armée française des Pyrénées-Occidentales campait, auprès d'Andaye, sous les ordres du général Régnier, et de l'autre côté de la rivière, au bas de Fontarabie, campait un détachement de l'armée espagnole, sous les ordres du général Carro.

Les deux armées s'examinaient à travers la rivière dans une attitude plus curieuse que menaçante. L'inaction, depuis plusieurs jours, avait été complète dans les deux camps, lorsque tout à coup, au milieu de la nuit, le 23 avril 1793, à 3 heures du matin, Fontarabie ouvrit un cratère qui vomit une pluie de feu sur Andaye ; une grêle de bombes et d'obus tombait si drue sur la pauvre ville endormie, que la plupart des habitants ne se réveillèrent plus ; ils furent écrasés et ensevelis dans cet affreux bombardement. Profitant du premier désarroi de la terreur, les Espagnols traversèrent la rivière, et, pour mieux diriger les ravages de l'incendie, ils le portèrent au lieu de l'envoyer ; ils achevèrent par la torche ce que la bombe n'avait pas entièrement consumé. C'est ainsi que s'écroula une redoute appelée les Montagnes de Louis XIV.

Cependant, les Français, ralliés par leur général, repoussèrent les Espagnols avec tant de furie, qu'ils les obligèrent à repasser la Bidassoa. La ville était reprise ; mais dans quel état ? Ce n'était plus une ville : c'était un amas noirci de ruines fumantes. C'était un cimetière de maisons disparues.

Aujourd'hui, après plus de 60 ans, la cité morte a conservé la même physionomie. Elle est encore ce qu'elle fut au moment du désastre, moins la fumée de l'incendie, et plus le lierre dont le temps a couvert ses hideuses blessures.

C'est une ruine qui a vieilli, mais qui a vieilli sans majesté, comme toutes les ruines des édifices dressés par l'industrie, sans que l'art les ait ennoblis ou consacrés. Quelle différence avec Fontarabie ! Mais ne traversons pas encore le gué de la Bidassoa.

Le Brûlement d'Andaye criait vengeance par toutes les voix de ses anciens habitants mutilés ou dispersés. Cette désolation morne, cette misère noire, cette plaie vive, émurent le coeur de la France républicaine. Et avant que ce barbare incendie eût eu le temps de se refroidir, elle songea à en tirer vengeance.

Les faits historiques ont quelquefois de ces retours, de ces revanches et de ces symétries si étrangers, qu'on les dirait arrangés par la main du drame ou combinés par l'imagination du roman. A Carro l'Espagnol, la France opposa Garreau le Français. C'est presque le même nom ; seulement Carro était général d'armée et Garreau représentant du peuple. La République avait eu cette sagesse de mettre la force sous la tutelle de l'intelligence. C'était le meilleur moyen de civiliser la guerre.

Garreau eut à sa disposition 300 soldats républicains sous les ordres d'un jeune capitaine qui devait plus tard devenir un illustre général et un éminent orateur : le général Lamarque.

Garreau et Lamarque, avec les 300 hommes qui gardaient Andaye, conçurent le téméraire projet de bombarder et de prendre Fontarabie.

La cité espagnole était défendue par 800 hommes de garnison, 50 canons et 3 capucins qui dirigeaient tout cela.

Prendre l'offensive dans de telles conditions, c'était une folie que la victoire seule pouvait absoudre. C'est 15 mois après le bombardement d'Andaye que le représentant Garreau et le capitaine Lamarque exécutèrent ce tour de force.

Le 31 juillet 1794, ils traversèrent la Bidassoa à la tête de leurs 300 soldats, dont quelques-uns succombèrent sous la mitraille du fort. Bientôt pourtant la petite troupe française s'empara d'une hauteur qui dominait Fontarabie, et de là les Français bombardèrent la ville. Après cette audacieuse attaque, le capitaine Lamarque fut envoyé en parlementaire aux assiégés. Il leur donna 6 minutes pour se rendre, et la ville capitula.

Lamarque eut l'honneur d'être député pour porter à la Convention les drapeaux conquis sur les ennemis, et il fut nommé, séance tenante, adjudant-général.

Heureusement Fontarabie n'essuya pas un bombardement aussi aveugle et aussi impitoyable que celui qui, l'année précédente, avait détruit Andaye. Les boulets français se comportèrent avec plus d'intelligence et de délicatesse ; ils respectèrent ces hôtels, qui sont des palais ; cette église, qui est une aigrette de pierre dominant une couronne d'édifices. Le bombardement ne démolit que la citadelle et ne troua que les remparts, dont on voit encore les glorieuses cicatrices. Les bastions s'affaissent, il est vrai, sous les créneaux ébréchés, sous les voûtes ouvertes ; les mâchicoulis tombent pierre à pierre dans les fossés comblés ; mais la partie essentielle de la ville, la partie qui appartient à l'art et à l'histoire, est demeurée intacte.

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 600 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

Libellés :

1793,

1794,

1857,

ANDAYE,

COMMUNES,

FONTARRABIE,

GIPUZKOA,

GUIPUSCOA,

HENDAIA,

HENDAYE,

HISTOIRE,

HONDARRIBIA,

LA PRESSE,

LABOURD,

LAPURDI,

REVOLUTION FRANCAISE

lundi 7 février 2022

JEAN D'ALBARADE CORSAIRE BASQUE EN LABOURD DEVENU MINISTRE DE LA MARINE EN AVRIL 1793 (première partie)

JEAN D'ALBARADE CORSAIRE BASQUE DEVENU MINISTRE DE LA MARINE EN 1793.

Jean Dalbarade dit "Le Bayonnais" (né à Biarritz en 1743 et mort à Saint-Jean-de-Luz, le 31 décembre 1819) est un officier de marine, corsaire et homme politique français des 18ème et 19ème siècles. Il fut Ministre de la Marine entre le 10 avril 1793 et le 2 juillet 1795.

Voici ce que rapporta à son sujet le journal La Dépêche coloniale, le 3 juin 1926, sous la plume de

Maurice Besson :

"Chronique historique.

Un corsaire devenu Ministre de la Marine.

Jean d’Albarade (1743-1819).

Les archives de la marine contiennent les deux citations suivantes qui mériteraient d’être inscrites dans une anthologie de l’héroïsme de nos gens de mer :

"Je soussigné, capitaine commandant la frégate Le Labour, corsaire de Saint-Jean de Luz, armé en guerre contre les ennemis de l’Etat avec dix-huit canons de six livres de balle" avec deux cent vingt hommes d’équipage.

Certifie que le sieur d’Albarade a servi sur mon bord en qualité de lieutenant, dans l’année 1760, et dans celle de 1761, qu’il s’est distingué avec autant de bravoure, de courage que de sang-froid, notamment dans l’engagement contre deux gros navires anglais que j’ai pris, l’un nommé le Frère Galley, de Londres, armé de 16 canons de 6 livres de balles et 12 pierriers et 55 hommes d’équipage dans lequel engagement ayant eu plusieurs blessés, le sieur d'Albarade était du nombre des blessés à la tête ainsi que moi-même très dangereusement dans le côté par une mitraille. En foi de quoi ai délivré le présent certificat pour lui servir et valoir ainsi que de raison.

Fait à Ciboure, le 20 juin 1761. signé Pierre Naguilie".

|

| COMBAT NAVAL "LE VENGEUR" 1783 |

La seconde citation est ainsi rédigée :

"Je soussigné, capitaine commandant la corvette La Minerve, corsaire de Bayonne, armé en course contre les ennemis de l'Etat avec quatre canons, quatorze pierriers et soixante-trois hommes d’équipage.

Certifie que le sieur d’Albarade a servi sur mon bord en qualité de lieutenant, qu'il s’est distingué avec autant d'intrépidité que de sang-froid, lorsque j'ai attaqué à l’abordage le navire anglais nommé Le Jenny, de Londres, armé de 16 canons et de 25 hommes d’équipage, lequel était le commandant de trois navires aussi armés de canons qui prirent la fuite aussitôt qu’ils avaient vu que leur commandant avait été pris, sans que j’aye pu courre dessus, ayant été obligé de mettre mon bâtiment à la bande, courant des dangers, étant percé dans l’eau par un boulet de canon, étant encore dégréé et une grande partie de mon équipage hors de combat tant par ceux tués que blessés.

Dans l’abordage, M. d’Albarade, étant sur la vergue de fortune pour mieux s’élancer à bord de l’ennemi ; là, il fut marcqué de plusieurs coups d’espingolle tiré par le capitaine anglois ; celui-cy, à son tour, fut serré par un coup de sabre que lui porta le sieur d’Alparade aussitôt qu’il passa à son bord. Il évita le coup en abandonnant son bâtiment et en passant à bord du mien. L’équipage ennemi, qui avait aussy des tués et des blessés se trouva forcé de demander quartier et de se rendre, lorsque de mon côté j'étais passé sur son bord, ne leur ayant pas donné le temps de finir leur retraite en bas où ils avaient des canons et des meurtrières dans la chambre et dans l’entrepont.

Dans ce sanglant combat, le sieur d’Albarade a reçu deux blessures, l’une à la tête, l’autre au pied ; malgré ces blessures il n’a pas discontinué de se battre et a sauté le premier au bord de l’ennemy. Je lui aye confié le commandement de cette prise qui est de valeur pour la conduire en France où il s est rendu à bon port à Bayonne. En foy de quoy j’ai délivré le présent certificat pour servir et valoir ainsy que de raison.

Fait à Hendaye, le 21 novembre 1761.

Signé : Pierre Delatre."

|

| TABLEAU DE COMBAT NAVAL PAR PIERRE JULIEN GILBERT |

Quel était ce sieur d’Albarade qui ne craignait guère le feu de ces messieurs d’Angleterre ? L’histoire maritime n’a pas donné à cet officier la place qu’il mérite dans nos fastes navals. Il a fallu, en effet, à ce marin des qualités peu communes pour s’élever du rang de corsaire à celui de ministre de la marine sous la Convention et de contre-amiral sous le Directoire.

Jean d’Albarade était un Landais ; sa famille était originaire de Saint-Jean-de-Luz où elle possédait des biens. Si notre corsaire et futur ministre de la marine naquit le 31 avril 1743 à Biarritz et non à Saint-Jean-de-Luz c’est parce que son père, Etienne d’Albarade, enseignait à Bayonne l’hydrographique à la jeunesse ardente de ce port si actif au XVIIIe siècle, et que Mme d’Albarade avait tenu à faire ses couches dans une petite propriété située au bord de la mer et à laquelle le jeune ménage avait donné le nom "d’Espérance" ; les premiers regards de l’enfant furent donc pour cette "mer Océane" qui devait être la passion de toute sa vie.

Jean d’Albarade reçut une solide instruction à Bayonne ; son père, le professeur d’hydrographique, lui donna, en outre, une forte éducation technique. Aussi n’eut-il pas de peines à le faire embarquer à dix-neuf ans comme pilotier, c’est-à-dire élève officier, à bord de la flûte du roi l'Outarde, aux appointements de 15 livres par mois. Le jeune homme accomplit donc sa première traversée de l’océan sur ce bâtiment sous les ordres d’un capitaine basque, Duragony, qui l’emmena à Québec.

De retour à Bayonne, la passion de la mer s’étant pleinement manifestée chez lui, Jean d’Albarade n’eut plus qu’un désir : faire partie d'un équipage de corsaire. On peut aisément comprendre les raisons d’une telle détermination lorsque l’on songe qu’à cette époque l’amirauté s’efforçait d’attirer les jeunes marins instruits sur les "Vaisseaux du roy" ; en effet la porte de la marine d’Etat était largement ouverte aux cadres de la marine marchande et on assimilait les "navigateurs" au rang de "capitaines de brûlot" ; les lieutenants d’équipages avaient les prérogatives de lieutenants de frégate avec droit au port des épaulettes et aux décorations de Saint-Louis.

Le jeune d’Albarade fut donc fort satisfait de signer le 2 août 1760 un engagement en qualité de "lieutenant à part" à bord du corsaire le Labour, de Saint-Jean-de-Luz qui, au cours de quelques mois, ne fit pas moins de 13 prises.

Le certificat délivré à l’issue de la campagne par le capitaine Pierre Naguille et que nous avons reproduit permet de constater que le métier de corsaire était parfaitement dans les cordes du fils du professeur d'hydrographie.

|

| TABLEAU DE COMBAT NAVAL PAR PIERRE JULIEN GILBERT |

Aussi, à peine remis de la blessure qu’il avait reçu à la tête sur le Labour, Jean d’Albarade signait un nouvel engagement avec le capitaine Pierre Delatre. Celui-ci était un des "as" de la guerre de course du port de Bayonne qui, commandant de l'Espérance, avait notamment en 1757 enlevé un convoi anglais dont un gros vaisseau le Blacksay et ravitaillé à plusieurs reprises le marquis de Montauban. Pour le présent Pierre Delatre commandait un joli bâtiment de quatre, la Minerve. C'est de la vergue de cette goélette que d’Albarade sauta sur le pont du Jenny, allant droit au capitaine anglais, flamberge au vent ainsi que le témoigne le second certificat reproduit plus haut. Mais comme nous en informe ce document, la Minerve était percée de part en part et il fallut la mettre pour de longs mois au bassin de radoub ; d’Albarade se trouvait donc "à terre". Il n’y resta guère car en janvier 1762 il embarquait à nouveau et en qualité de lieutenant en premier sur une belle frégate de 120 hommes d’équipage, la Triomphante, capitaine Lavernis.

Malgré le mauvais temps, et la mer est dure dans le golfe de Gascogne, la Triomphante tira bordée sur bordée de février à mai 1762, le long des côtes espagnoles sans rencontrer un bâtiment ennemi. Enfin subitement le 5 mai 1762 la Triomphante tombe sur un convoi anglais de cinq beaux navires aux cales fort bien remplies qu’elle captura avec un vif combat : c’était la fortune pour les armateurs et l’octroi d'une fort belle prime aux officiers el à l’équipage.

Jean d'Albarade, la bourse suffisamment pansue, pouvait ainsi sans déchoir demander alors à entrer "au service du roy". Le 19 juin de la même année il est accrédité comme "matelot aide pilote" auprès du lieutenant de vaisseau de Chateauvert, commandant une frégate de 46, la Malicieuse. Jean d’Albarade resta un an "à l’Etat" ; mais la nostalgie de la guerre de course le poussa à réclamer un congé "pour courir sus à l’ennemi."

Revenu à Bayonne, il reprend contact avec les armateurs du port basque et sert tour à tour comme officier en second, "à 90 livres par mois" sur différents corsaires, le Régime, la Marie, la Sainte-Anne, le Saint-Jean ; opérations de course, transports commerciaux, se succèdent et la renommée du capitaine Jean d’Albarade se répand dans tous les milieux maritimes.

La guerre d’indépendance donnant à la course un champ d'activité nouveau ; partout on arme, à Bayonne, à Nantes, en Bretagne, à Dunkerque. Les capitaines capables sont recherchés et attirés par de forts traitements. En août 1779, un des plus riches armateurs de Morlaix offrit à d’Albarade le commandement d’une superbe unité de combat, la Duchesse-de-Chartres, dotée de 12 belles pièces et de plusieurs caronades ; montée par 107 hommes d’équipage, parfaite à la mer, la frégate était redoutable. Parti de Morlaix le 5 septembre 1779. ce bâtiment donnait la chasse, dès le 22 à un navire anglais de 32 canons ; puis deux jours après, prenait en surveillance une petite flotte britannique."

A suivre...

(Source : Wikipédia)

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 600 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

Libellés :

1793,

COMMUNES,

CORSAIRES,

D'ALBARADE,

DONIBANE LOHIZUNE,

GUERRE,

HISTOIRE,

LABOURD,

LAPURDI,

REVOLUTION FRANCAISE,

SAINT JEAN DE LUZ

samedi 17 avril 2021

LA TOUR D'AUVERGNE ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE AU PAYS BASQUE EN 1793 (deuxième et dernière partie)

LA TOUR D'AUVERGNE AU PAYS BASQUE EN 1793.

Théophile Malo de La Tour d'Auvergne-Corret est un militaire français, né en 1743 à Carhaix, en Bretagne, à qui Napoléon donna le titre de "premier grenadier de la République".

Voici ce que rapporta à son sujet le journal Les Contemporains, le 23 juin 1895 :

"...Malgré ses éclatants services, La Tour avait été, en 1793, menacé d'arrestation et il ne dut qu’à l'affection de toute l'armée, et particulièrement de ses grenadiers, d’échapper à cette mesure qui n'était d'ordinaire que le premier pas vers l’échafaud. Son nom, ses antécédents, ses opinions l’avaient rendu suspect aux terribles représentants du peuple qui jouaient avec la tète des généraux. La Tour d’Auvergne dédaigna de se justifier et continua de traiter de haut les commissaires de la Convention.

"Que désires-tu ? lui disait un représentant. — Tu as donc bien du crédit ? répliqua La Tour d’Auvergne. Eh bien ! fais-moi donner, ainsi qu’à mes grenadiers, des souliers ; c’est tout ce dont j’ai besoin pour le moment, et je n’ai pu encore l’obtenir du fournisseur. "

Un autre de ces représentants lui faisait demander pourquoi il n’était pas venu le saluer.

"Va dire a ton maître, répond La Tour d’Auvergne, que je suis à mon poste, et que je ne fais ma cour à personne ; que je ne connais d'autre devoir que celui de combattre l'ennemi de mon pays et de le vaincre. Dis-lui, s’il est tout-puissant comme tu l'annonces, de mettre l’Espagnol en fuite. Je l’entends qui s’avance, je vais faire battre la charge."

Les biens du brave capitaine avaient été séquestrés. "Mon faible patrimoine, écrivait-il, a été séquestré, comme si j’avais émigré, et tandis que je combattais pour ma patrie... je me trouve dans la nécessité d’emprunter pour faire ma route. Les assignats ayant perdu, jusqu'à ce moment, cinquante pour cent à Bayonne, et ne recevant pas de secours de chez moi, je me suis vu réduit à faire à pied et sans domestique les trois campagnes que je viens d’accomplir... Souffrons de certaines privations, soyons pauvres, mais sachons apprécier aujourd’hui notre existence morale comme elle doit être sentie de tout être qui a de l’élévation dans l’âme, et tenons, jusqu'à la mort, à nos serments, à notre foi donnée a la patrie." Et il signait : "Votre parent et frère en Révolution, le républicain La Tour d’Auvergne-Corret."

|

| LA TOUR D'AUVERGNE |

Cependant les généraux, qui ne pouvaient triompher de la volonté de La Tour d'Auvergne de refuser tout grade supérieur, avaient imaginé de lui confier des fonctions de vrai général. On réunissait ensemble les grenadiers de la demi-brigade pour une opération difficile et on les mettait aux ordres du plus ancien capitaine. C'était La Tour d’Auvergne (sa nomination datait de 1784). Le lendemain, on réunissait les grenadiers de deux demi-brigades, ou d’une division, ou de toute l’armée. La Tour d'Auvergne commandait encore et se trouvait ainsi à la tète d’une division formidable d’hommes d’élite.

Les généraux confiaient au capitaine l’exécution des coups de main audacieux, de toutes les entreprises difficiles. Ils l'appelaient souvent dans leurs conseils, le traitant comme un égal. Le vieux capitaine était le plus écouté et ses conseils étaient généralement suivis. Lorsqu’on hésitait à adopter un plan qui semblait trop hardi, et il l’aurait été sans doute pour tout autre troupe que celle de La Tour d'Auvergne, il s’écriait : "res non verba. Ce que je propose, je me charge de l’exécuter avec mes grenadiers." La colonne de La Tour d’Auvergne inspira une telle terreur aux Espagnols qu’ils l’appelèrent la colonne infernale. En plus d’une occasion, elle gagna la victoire, avant même que le Corps d’armée eût le temps d’entrer en ligne...

..."La colonne infernale, écrit le général Foy, ambitionnait, sous le commandement de La Tour d’Auvergne, tous les titres de gloire militaire, d’intrépidité, d’humanité : elle observait une discipline qui rappelle la conduite des armées romaines dans les beaux temps de la République ; elle campait une fois en Biscaye, dans des vergers plantés de cerisiers, et les soldats n’osèrent pas cueillir les fruits qui pendaient aux arbres... Paix aux chaumières ; telle était la devise qu’ils avaient reçue de leur chef, et leur respect pour les propriétés s’étendait à la demeure du riche comme à celle du pauvre. Durant le combat, le capitaine se battait comme un lion ; la bataille finie, il redevenait le plus doux des hommes.

|

| LA TOUR D'AUVERGNE |

Cependant, avant la fin de la guerre, on avait dissous le corps des grenadiers réunis qui reparaîtront plus tard, avec Oudinot, dans les immortelles campagnes d’Austerlitz, d’Iéna et de Friedland, contre les Autrichiens, les Russes et les Prussiens. La compagnie de grenadiers de La Jour d’Auvergne fut versée dans la demi-brigade.

Quand les pourparlers pour la paix avec l’Espagne furent sérieusement engagés, La Tour d’Auvergne, malade et atteint du scorbut, sollicita sa retraite et rédigea lui-même le mémoire à l’appui.

"Il a, disait-il, trente-trois ans de service accomplis sous les mêmes drapeaux, en y comprenant cinq campagnes, dont une à Mahon, une en Savoie, et trois dans les Pyrénées-Occidentales. Son corps usé, sa santé épuisée par les années, les veilles, les fatigues ; réduit par la privation des dents supérieures, à ne vivre, à bien dire, que de lait et d’aliments légers, attaqué d’un vice dans les organes de la vue ; parvenu, enfin, à l’extinction de ses moyens physiques, il vient solliciter de la justice de la Convention de vouloir bien lui accorder sa retraite à l’expiration de cette campagne : à l’égard, de son traitement, il demande qu'il soit appliqué aux citoyens nécessiteux de la ville où il est né. Il ne fera ici aucun exposé de sa conduite militaire, ni de ses sentiments civiques ; ses frères d'armes peuvent attester s’il s’est jamais écarté de la ligne des principes et. si quelqu’un l'a emporté sur lui par son dévouement à la patrie..."

Généraux, représentants du peuple à l’armée des Pyrénées-Occidentales annotèrent le mémoire de La Tour d’Auvergne. "Sa retraite est une perte pour l’armée, mais elle est fondée sur de longs et importants services et par l’impossibilité de les continuer," déclaraient les représentants, et ils invitaient toutes les autorités civiles et militaires à l’accueillir comme un défenseur éprouvé de la cause publique. Le général en chef Moncey disait de son côté :

"La haute réputation du brave La Tour d’Auvergne, connu par ses talents militaires et par son courage héroïque, me dispense de lui donner des attestations qui seront toujours bien au-dessous de celles que la renommée lui a prodiguées à si juste titre."

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 800 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

mercredi 17 mars 2021

LA TOUR D'AUVERGNE ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE AU PAYS BASQUE EN 1793 (première partie)

LA TOUR D'AUVERGNE AU PAYS BASQUE EN 1793.

Théophile Malo de La Tour d'Auvergne-Corret est un militaire français, né en 1743 à Carhaix, en Bretagne, à qui Napoléon donna le titre de "premier grenadier de la République".

Voici ce que rapporta à son sujet le journal Les Contemporains, le 23 juin 1895 :

"...Au printemps de 1793, la guerre avec l’Espagne nécessita la présence de nos troupes sur cette frontière. La Tour d’Auvergne rejoignit le 80e avec son bataillon de grenadiers. Le 80e faisait partie de l’armée des Pyrénées-Occidentales. C’est là qu’il devait conquérir son incomparable renommée.

Armée des Pyrénées-Occidentales. La colonne infernale.

L'armée des Pyrénées-Occidentales ne comptait d’abord qu’environ 8 000 hommes assez mal exercés. Heureusement, les Espagnols, plus nombreux, ne se montrèrent point trop entreprenants. Ils en étaient encore à cette vieille méthode de la guerre, qui consistait à procéder conformément à toutes les règles classiques, et où un ruisseau à passer, en face de l'ennemi, demandait souvent un mois d'efforts, de ruses et de combats.

L’hiver interrompait invariablement la lutte, et, dans la bonne saison, des trêves tacites mais réelles donnaient des jours, parfois des mois de repos, aux deux armées.

Vieille méthode qu’on ne saurait trop regretter, aujourd’hui que la guerre est devenue un système d’extermination et de ruine pour les pays les plus riches et les plus puissants.

Que de beaux coups d’épée cependant, que de prouesses des chefs, des soldats ou des régiments dans ces guerres de plusieurs années, où il coulait moins de sang qu'aujourd’hui dans un combat d’avant-garde. Parfois même, quelle politesse ! comme celle qui faillit être si funeste aux Français sur le champ de bataille de Fontenay : Tirez les premiers, Messieurs les Anglais. Peut-être, il est vrai, le général en chef de ces petites armées (3 à 20 000 hommes) avait moins de génie à déployer, mais, en revanche, l'officier avait plus d'initiative el de responsabilité, plus d'efforts personnels à faire et par suite plus de gloire.

|

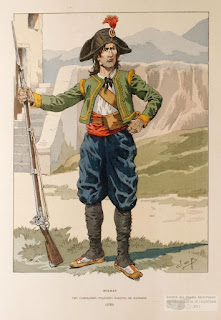

| COMPAGNIE FRANCHE DE BAYONNE 1793 PAYS BASQUE D'ANTAN |

Que de ruses et de stratagèmes à combiner dans son esprit, aussi bien que de coups d’épée à donner ! Ainsi s'explique le rôle brillant du simple capitaine de grenadiers, La Tour d’Auvergne.

Le général en chef, Servan, avait de nouveau proposé à La Tour d’Auvergne le grade de colonel. La Tour d’Auvergne refusa encore, comme il refusera toujours, car il mourra capitaine.

|

| PORTRAIT DE JOSEPH SERVAN DE GERBEY PAR LOUIS LAFITTE |

"Je me suis toujours tenu a la place ou la Révolution m’a trouvé," écrira-t-il plus tard à un ami. Voici donc à quel sentiment il a obéi. Ayant refusé de suivre ses collègues et ses chefs dans l’émigration, il ne voulut pas que l’on pût attribuer ce refus au désir d’un avancement rapide..... La Révolution l'avait trouvé capitaine, il s’imposa à lui-même de ne point dépasser ce grade ; ses camarades avançaient , devenaient colonels, généraux, commandaient en chef des Corps d’armée, lui, demeurait à son poste subalterne, mettant toute sa gloire à bien servir. (Déroulède.)

Durant toute l’année I793 et jusqu'au mois de juillet 1794, les Espagnols campèrent sur le territoire français et même, dans les premiers jours de la guerre, s'avancèrent jusque sous les murs de Bayonne. S’ils avaient profité de leurs succès pour attaquer hardiment notre petite armée, démoralisée par ses revers, elle eût été incapable de leur résister. Mais ils laissèrent aux Français tout le temps nécessaire pour recevoir des renforts considérables et acquérir ainsi la supériorité numérique, tandis que des chefs intrépides, comme La Tour d'Auvergne, comme Moncey, futur maréchal de France, alors simple capitaine de chasseurs, comme Harispe, encore un futur maréchal de France, formaient nos bataillons et les rendaient invincibles.

|

| LA TOUR D'AUVERGNE |

La Tour d’Auvergne avait électrisé ses grenadiers par cent traits d’une bravoure chevaleresque et tout ensemble d’une prudence consommée. Il les avait guidés à travers les sentiers glacés et les précipices effrayants des montagnes pour surprendre ou éviter l’ennemi, lancés ici à l’attaque des positions, maintenus là à l’arrière-garde dans les moments de déroute, se tenant de sa personne au poste le plus périlleux, souvent les habits criblés de projectiles, mais leur échappant si heureusement que les grenadiers disaient que leur capitaine charmait les balles.

Un soir, une avant-garde de grenadiers, venue camper sur le bord d'une rivière et loin de tout village, se trouva sans vivres. De l'autre côté de l’eau, des soldats espagnols allumaient leurs feux et apprêtaient leur repas. "Qui veut dîner me suive !" s’écrie La Tour d’Auvergne. Et il se jette à l’eau, traverse la rivière et court sur l'ennemi. Les Espagnols, surpris, s’enfuient en toute hâte, abandonnant leur repas à nos grenadiers.

La Tour d’Auvergne, raconte un récit contemporain, est commandé pour aller, à la tête d’une petite troupe, à la découverte de l'ennemi. Après quelques heures de marche, il se trouve en face d’une armée nombreuse. Ni lui ni ses compagnons d’armes n’en sont déconcertés.

Leur bonne contenance et leur feu bien dirigé en imposent quelque temps à 8 ou 10 000 Espagnols ; mais les munitions étaient au moment de leur manquer. Leur chef, qui le sait, ordonne à ses soldats d’avoir leurs fusils bien chargés, et fait aussi charger à mitraille ses petites pièces de campagne, mais partout il défend de tirer. Alors s'annonçait déjà cette cruelle épidémie, je veux dire cet esprit de soupçon qu’un génie infernal souffla sur les diverses parties de la France, et auquel on immola tant de patriotes vertueux. La Tour d’Auvergne faillit, en ce moment, en être la victime. A l’ordre de ne pas tirer, il entendit quelques voix répondre : "C’est un ci-devant ; il veut nous trahir. — Soldats, crie l’intrépide chef à sa troupe, vous me connaissez, je suis votre camarade, votre ami ; méprisez ces discours de fous et exécutez mes ordres ; nous sortirons de ce pas avec gloire."

Cependant, au silence des Français, les Espagnols se persuadent qu’ils ne demandent qu’à se rendre, et ils approchent témérairement. Dès que La Tour d’Auvergne les voit bien à portée, il fait décharger sur eux sa mousqueterie et ses canons à mitraille. Les Espagnols, criblés, culbutés, épouvantés, sont dans le plus grand désordre. Le commandant français profite de ce moment, fait filer sa petite troupe dans le meilleur état, et se retire ainsi avec quelques prisonniers, et sans avoir perdu un seul homme.

|

| LA TOUR D'AUVERGNE |

On le vit, dans un engagement où, à cause de la violence du feu, il n’avait pu se faire suivre de sa compagnie, s’avancer seul vers une maison crénelée d’où parlait la fusillade la plus nourrie, frapper la porte à grands coups d’épée et sommer les Espagnols de capituler immédiatement, s’ils ne voulaient être brûlés ! Les Espagnols déposèrent aussitôt les armes.

La capitulation de Saint-Sébastien mérite une mention spéciale. Le 1er août 1794, l’armée française repoussait enfin l’ennemi au delà de la Bidassoa et la passait à son tour, s’emparant sans coup férir d’Irun et de Fontarabie. Saint-Sébastien est à une journée de marche de la frontière. Nos soldats s’élancèrent dans cette direction, traînant avec eux une seule pièce de 8 de campagne. Or, la ville avait 2 000 hommes de garnison et une nombreuse artillerie. Un coup de main ne pouvait réussir.

La Tour d’Auvergne se doutant, avec raison, que la marche rapide des Français et leurs récents succès auraient répandu l'effroi dans la population, se proposa pour aller sommer le gouverneur de capituler. (Il avait appris l’espagnol et le parlait correctement.) Arrivé sur la place publique, il se mit à haranguer le peuple d’une voix forte et menaça de tout réduire en cendres avec notre artillerie. Magistrats, populations, tout tremblait de frayeur ; mais le gouverneur hésitait ; il lui était surtout pénible de se rendre sans combattre : "Mais, capitaine, dit-il an parlementaire, vous n’avez pas tiré un seul coup de canon sur la citadelle ; faites-moi au moins l’honneur de la saluer, sans cela, vous sentez que je ne puis la rendre. — Qu'à cela ne tienne, reprit La Tour d’Auvergne." Il revint au camp, fit tirer la pièce de 8, à laquelle toute l'artillerie de la ville répondit, et retourna immédiatement chercher la capitulation.

Outre les vaisseaux réfugiés dans le port et leurs approvisionnements, Saint-Sébastien livrait 139 pièces d’artillerie ! Le désappointement et la confusion du gouverneur et des soldats espagnols, prisonniers de guerre, furent grands, lorsqu’après avoir défilé devant nos troupes, ils constatèrent l'absence de notre artillerie. Cette reddition et tout l’effet moral qui s'ensuivit, était le fruit de la hardiesse incroyable de La Tour d’Auvergne, digne compatriote, on le voit, du grand connétable Duguesclin."

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 600 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

Inscription à :

Articles (Atom)