LES USAGES MORTUAIRES À SARE AUTREFOIS.

La mort est un événement important dans les rituels du Pays Basque d'Antan.

Voici ce que rapporta à ce sujet le Bulletin du Musée Basque N° 3-4 en 1927, sous la plume de A.

Arçuby :

"Usages mortuaires à Sare et quelques souvenirs d'usages aujourd'hui disparus.

Les Basques restent très attachés à leurs usages mortuaires par leur foi aux espérances éternelles et par leurs principes chrétiens qui font la famille forte et unie.

Nous résumons particulièrement ici les usages de la paroisse de Sare.

I. L'Agonie.

La famille du malade prévient le prêtre, puis les premiers voisins, qui assureront désormais les travaux urgents de la maison et feront les démarches nécessaires, et enfin les proches parents.

Les fenêtres sont fermées en signe d'affliction et la chambre du malade préparée, s'il y a lieu, pour la réception des Sacrements : crucifix, images pieuses, eau bénite avec feuille de laurier. Deux cierges bénits restent allumés pendant l'agonie et les premières heures qui suivent la mort. Ils seront remplacés pour la veillée et rallumés pour la levée du corps. Une des personnes présentes en signe souvent le malade par trois fois, en faisant tourner chaque fois le cierge autour de sa tête. Aspersions fréquentes d'eau bénite sur l'agonisant, et dans la chambre pour en éloigner les esprits mauvais.

Le prêtre porteur des sacrements est suivi d'une personne, au moins, du voisinage du malade. Il est reçu par un membre de la famille à genoux sur le seuil de la maison et tenant deux cierges dans ses mains. La sonnerie de l'agonie se fait plus rare ; celle qui annonçait le départ du prêtre n'a plus lieu.

L'administration des sacrements dans la forme du Rituel, ne donne lieu, que nous sachions, à aucun usage plus particulier.

Jadis, les religieuses garde-malades ou enseignantes accompagnaient le prêtre avec un groupe d'enfants pour prier au chevet du moribond.

On considérait comme présages de mort les aboiements lugubres des chiens, la sonnerie du "sagara" ou de l'élévation de la Messe coïncidant avec la sonnerie des heures. On nous a raconté l'histoire d'une femme appelée auprès de son frère malade interrogeant les fidèles qui revenaient de la messe dominicale, afin de savoir si le "sagara" avait sonné en même temps que les onze heures, pour conclure : "Nere Jose-Anttonio ez da beraz hila."

L'usage de l'enlèvement des tuiles paraît disparu d'assez longue date. On l'aurait cru justifié selon une histoire que l'on nous a racontée. La maîtresse de la maison Goyetchea continuait à vivre contre toute attente, depuis 8 jours qu'elle était administrée. Une nuit où les personnes de veille ont eu une courte absence, elle se lève et se présente devant ces personnes réunies à la cuisine... Le mari comprend, aide sa femme à se recoucher, monte au grenier, enlève quelques tuiles et redescend pour retrouver sa femme morte.

La croyance aux sorciers et le fait que ceux-ci ne pouvaient mourir avant d'avoir communiqué leur mal, a donné lieu à des histoires peu édifiantes et explique le peu d'empressement qu'on mettait à les secourir.

|

| DEUIL PAYS BASQUE D'ANTAN |

II. La Mort.

Aussitôt que le malade a rendu le dernier soupir, on ouvre quelques instants les fenêtres de la chambre, pour les refermer ensuite, ainsi que toutes celles de la maison, en signe de deuil. On recouvre d'un linge les tableaux et surtout les miroirs de la chambre mortuaire. Il est dit qu'il ne faut pas que les visiteurs voient leur image ou celle de toute autre personne.

On avertit les premiers voisins, puis les proches parents, s'il y a lieu. Ils doivent l'être avant que ne sonne le glas, car ce serait leur donner un signe d'irréductible inimitié que de leur faire savoir le décès par ce moyen indirect. Les membres de la famille se retirent dans une autre pièce, pour laisser les soins du corps aux voisins et aux parents.

Nous avons rencontré quelques survivants de l'époque où il était d'usage d'annoncer la mort d'un membre de la famille, surtout du maître ou de la maîtresse de la maison, aux abeilles en frappant sur la ruche et aux bêtes en les faisant lever dans les étables. On passait ainsi à la basse-cour, à la porcherie et à la bergerie. Les métayers devaient aussi l'annoncer à leurs bêtes, comme si le maître défunt était à la maison. On croyait que s'abstenir de cette pratique était s'exposer à des perturbations dans le bétail.

|

| DEUIL PAYS BASQUE D'ANTAN |

Et des faits nombreux nous ont été racontés qui auraient justifié cette croyance.

Le maître de la maison Olha était mort subitement en dehors de chez lui. On ne s'expliquait pas, avant de l'avoir appris, les beuglements inusités de ses bêtes. Ils cessèrent quand on leur eut annoncé la mort de leur maître. Un fait semblable se serait passé à la maison Anihotzea. Les beuglements venant de l'étable avertirent la mère qui ignorait la mort de sa fille et qui alla constater le fait pour ensuite le leur annoncer et les apaiser.

La toilette du mort ne présente rien de particulier. Elle est faite le plus tôt possible et par les voisins (par les hommes, si c'est un homme, et vice-versa). Le bon chrétien basque ne se sépare pas de son chapelet, compagnon fidèle de sa vie : on le lui met entre les mains. Il existait jadis l'usage de jeter sur le corps du défunt un peu de sel et quelques gouttes du cierge bénit.

On couvre le corps, jusqu'au buste seulement, d'un drap piqué de feuilles de laurier. Jadis un drap spécial, dit "hil-mihisia" servait pour cette circonstance : il recouvrait tout le corps, en laissant transparaître la figure, grâce à une bande ajourée d'une certaine largeur qui constituait le milieu. Dans les familles aisées on en avait pour recouvrir les murs de la chambre mortuaire. Il couvrait encore le cercueil durant le transport à l'église.

Cet usage disparut, quand les religieuses de la paroisse s'offrirent à recouvrir le bois du cercueil d'un drap orné de petites figures symboliques en papier ; de plus des galons argentés distinguaient celui des personnes de rang. Enfin prévalut l'actuel cercueil verni, aux poignées de métal, sans revêtement, dont aucune famille, même des plus pauvres, ne voudrait se priver.

|

| RITES FUNERAIRES D'ARMENDARITS BASSE-NAVARRE D'ANTAN https://www.etniker.com/ |

III. Les Obsèques.

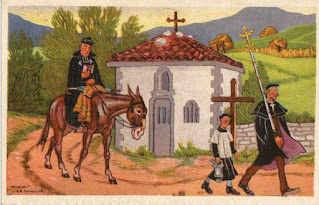

La cloche a sonné le glas pour annoncer la mort d'un paroissien. Elle sonne encore au moment — habituellement la veille de l'enterrement — où deux hommes, les voisins du défunt, viennent prendre à l'église la croix paroissiale et la porter gravement et publiquement à la maison mortuaire.

Jadis, une femme du voisinage portait la croix sans cérémonie. On raconte que la préposée à cet office laissait souvent sa croix sur le seuil des épiceries, le temps de faire les emplettes de la maison. Pour faire cesser ces abus, on fit porter la croix démontée et recouverte d'un linge. Enfin, M. l'abbé Landerretche mit en usage la pratique actuelle plus respectueuse et solennelle.

La levée du corps par le prêtre, se fait au domicile même du défunt, s'il s'agit d'une maison de maître. Si le défunt est métayer ou "bordatar" elle se fait dans une maison déterminée pour chaque quartier, et plus rapprochée de l'église, où les porteurs précédés de la croix et suivis du cortège transportent le corps avant l'arrivée du clergé. Cette pratique ne souffrait pas d'exception, la maison de maître fût-elle très éloignée, jusqu'à ces derniers temps, où on a réduit uniformément le trajet, eu égard à la pénurie de prêtres et à la surcharge du ministère ; ce n'est pas sans peine de la part de l'amour-propre des familles.

Le porte-croix est un voisin (le plus proche du côté de l'église : eliza-bidea) durant le premier trajet; c'est ensuite un enfant de chœur. L'homme qui conduit le deuil ou "minjuri" suit, le premier voisin ; la femme qui conduit le deuil des femmes ferme le cortège. Les proches parents et le "deuil-portant" (celui-ci est un métayer pour les défunts propriétaires) ont, les hommes la grande cape et les femmes la "caputcha" fermée qui descend jusqu'aux pieds.

|

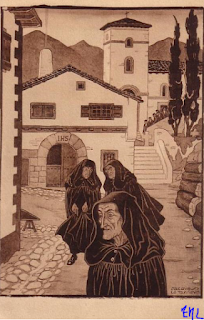

| FEMME DE SARE AVEC "CAPUCHA" 1927 DESSIN DE P GARMENDIA BMB 3-4 1927 |

Jadis le port de la grande cape était de rigueur pour tous les assistants hommes. Il ne fut porté, plus tard, que par les parents, avant de se réduire, comme aujourd'hui, aux seuls proches. La Fabrique de l'église prête à ceux qui n'ont pas de cape, les manteaux de cérémonie qui servent aux porte-dais pour les processions.

|

| PAYSAN DE SARE EN DEUIL 1927 DESSIN DE P GARMENDIA BMB 3-4 1927 |

Le grand chapeau haute-forme était porté par tous les hommes. Dans la suite, il fut porté seulement par le porte-croix qui allait jusqu'à l'église. Aujourd'hui, il a tout à fait disparu (pour reparaître... dans les cortèges de carnaval). Il était porté encore, il y a peu d'années, à Urrugne, car il nous a été raconté qu'un de nos braves compatriotes qui y avait été appelé pour un deuil, prétexta un malaise pour n'avoir pas à porter le chapeau et resta à la maison du défunt.

Jadis, tous les assistants aux obsèques devaient être rigoureusement en noir. Aujourd'hui, beaucoup, sauf ceux du deuil, viennent en habit de couleur (les exigences de la mode absorbent, le prix de l'habit noir de réserve).

|

| CAPE DE DEUIL PAYS BASQUE D'ANTAN |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire