LA VIE À SAINT-ESTEBEN AUTREFOIS.

Depuis 1936, Don José Miguel de Barandiaran, prêtre, chercheur et scientifique, originaire d'Ataun, en Guipuscoa, fait des enquêtes d'ethnologie et d'archéologie en Pays Basque français.

Voici ce que rapporta au sujet de ses recherches sur Saint-Esteben, en Basse-Navarre, le Bulletin

du Musée Basque N°20, en 1941, sous la plume de José Miguel de Barandiaran :

"Eusko - Folklore.

Documents et questionnaires.

Année XXI Sare, Janvier-Juin 1941 N° CLI-CLVI

Traits de la vie populaire de Dohozti.

... Quelques habitants possèdent des vignes (mahasti) de peu d'étendue, avec le raisin (en basque, mahats) desquelles on fabrique le vin (en basque, ano) qui se consomme à la maison. On le fabrique aujourd'hui dans un appareil moderne destiné à presser le raisin et que l'on nomme brensa (= pressoir). Autrefois, on le faisait dans un grand récipient en bois dans lequel le raisin était en premier lieu pressé avec les pieds et ensuite pressé au moyen d'un pressoir en bois lequel faisait partie du récipient. Cet engin rustique se nommait lako.

Dans beaucoup de maisons on fait du cidre (en basque sagarrano). Pour cela, on pile premièrement les pommes avec des masses et ensuite on les presse. Le liquide qu'on obtient ainsi est recueilli dans des barriques où on le laisse fermenter.

|

| CIDRE DE CONTREBANDE ASCAIN PAYS BASQUE D'ANTAN |

Une autre sorte de cidre est celui que l'on appelle pitarra. C'est celui qui résulte de la fermentation dans une cuve ou une barrique d'un mélange d'eau et de pommes préalablement pressées.

En mélangeant de la noix, du sucre et de l'alcool on obtient une liqueur appelée odeno, qu'on substitue parfois au café.

Gaziza est le nom d'une autre boisson domestique.

Les hommes fument du tabac (et non autre chose), depuis l'âge de quinze ou seize ans. Les femmes ne fument pas.

|

| ATTELAGE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Les anciens fumaient généralement avec une pipe en bois ; plus anciennement on employait des pipes en os et aussi en terre. Pour allumer la pipe, quelques-uns emploient le suarri (silex) et l'amadou, comme nous l'avons déjà dit par ailleurs.

|

| VIEIL HOMME AVEC PIPE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Les jeunes hommes fument la cigarette.

Ils croient que de fumer, cela facilite la digestion des aliments.

Certaines familles possèdent des abeilles, desquelles on obtient du miel qui se consomme lorsque l'alimentation domestique l'exige.

L'opération qui consiste à enlever le miel aux abeilles a lieu en novembre. Pour cela on tue d'abord l'essaim en l'enfumant avec de la fumée de soufre et ensuite on recueille les rayons (en basque, bleska).

Les fruits que l'on récolte principalement à Dohozti sont les suivants : sagarr (= pomme), bertxika (= pêche), abrigot (— abricot), madari (= poire), (= prune), gerezi (= cerise), gaztan (= châtaigne), mizpira (= nèfle), hurr (= noisette), intzahurr (= noix), piku (= figue), rosella (= groseille), gaziza (= cassis).

Parmi les aliments autrefois en usage, selon les souvenirs de mon informateur, il faut mentionner le pain de seigle (en basque, zekale) que l'on fabriquait à la maison.

V. — La vie domestique.

Aujourd'hui chaque maison — etxe — est habitée généralement par une même famille.

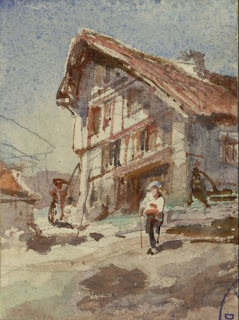

|

| MAISON BASQUE 1892 PAYS BASQUE D'ANTAN |

.svg.png)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire