CARTES POSTALES , PHOTOS ET VIDEOS ANCIENNES DU PAYS BASQUE. Entre 1800 et 1980 environ.

Affichage des articles dont le libellé est GOUFFRES. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est GOUFFRES. Afficher tous les articles

mardi 14 novembre 2023

samedi 14 octobre 2023

L'EXPLORATION SOUTERRAINE DES BASSES-PYRÉNÉES AU DÉBUT DU VINGTIÈME SIÈCLE (première partie)

L'EXPLORATION SOUTERRAINE DES BASSES-PYRÉNÉES AU DÉBUT DU 20ÈME SIÈCLE.

Depuis des milliers d'années, les Basses-Pyrénées et en particulier la province de la Soule, au Pays Basque, possède des canyons, des gouffres et des abîmes.

Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien La Dépêche Coloniale, le 29 août 1910, sous la plume

de Frédéric Lemoine :

"Europe.

Les Pyrénées. — Leur exploration souterraine en 1907-1908-1909.

—- Pour compléter ses études souterraines, progressivement étendues des Causses (depuis 1883) aux principales régions calcaires de France, d’Europe et même du Caucase (1903), M. Martel avait le vif désir d’interroger, au moins dans ses grandes lignes, le sous-sol des Pyrénées. Plusieurs excursions préliminaires (1896, 1900, 1902) lui avaient prouvé que malgré les recherches déjà faites antérieurement (surtout au point de vue préhistorique, paléontologique, zoologique) les cavernes bien connues de Sare et Bétharram (Basses-Pyrénées), Gargas, (Hautes-Pyrénées), le Mas-d’Azil, Marnaud, Bédeillac, Niaux, Lombrive, Lherm, Fonlestorbes (Ariège), etc., non seulement n’étaient pas les seules des Pyrénées françaises, mais encore n’avaient nullement livré les secrets de leur formation et de leur rôle hydrologique ; en outre, des renseignements spéciaux lui auraient appris que les abîmes et gouffres devaient être non moins nombreux que dans les Causses, les Alpes, le Jura, et que l’on n'en connaissait absolument rien ; enfin, ses premiers essais personnels avaient établi que les recherches souterraines aux Pyrénées seraient particulièrement coûteuses et pénibles, à cause de l’absence d’aides expérimentés dans la région et à cause le la cherté des transports et subsistances, particulièrement autour des stations thermales et touristiques.

La création au ministère de l’agriculture, par l'initiative éclairée de M. Dabal, directeur de l’hydraulique et des améliorations agricoles, d’un comité d'études scientifiques devait résoudre la difficulté. Déjà en 1905 et 1906 M. Martel avait été chargé, par cette voie, d’examiner le problème d’utilisation de Fontaine-l’Evêque, ce qui nous avait valu la découverte du merveilleux grand "canon" du Verdon. A la suite d’une enquête préparatoire en 1907, qui fit voir combien d’intéressantes questions étaient posées par le sous-sol pyrénéen — à ne parler que du territoire français, car en Espagne, il y a certainement encore plus à faire — M. Martel put dresser un programme d’exploration, pour lequel M. Ruau, ministre de l’agriculture, d’après l’avis favorable du comité d’études scientifiques, voulut bien lui allouer d’importantes subventions nécessaires à deux campagnes successives en 1908 et 1909.

|

| JOSEPH RUAU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ENTRE 1905 ET 1910 |

C’est le résumé de ces trois étés d’investigations — ayant ensemble duré quatre mois — que M. Martel fait connaître à la société ou plutôt les principales des acquisitions et constatations nouvelles, qui apprendront aux ingénieurs et aux municipalités comment il faut, au point de vue des applications pratiques, utiliser non seulement les eaux souterraines, mais encore les torrents des Pyrénées ; au passage — et ce n’est pas ce qui intéresse le moins les géographes — cette mission officielle a révélé, pour les touristes, des sites qui se classent en premier rang des merveilles pittoresques de la France.

Le conférencier n’a eu garde d’omettre les remerciements légitimes dus à M. Ruau et à M. Dabat qui ont si parfaitement compris l'utilité des travaux de ce genre. Et en s’excusant de ne pas donner une énumération géographique, forcément trop didactique de toutes les localités explorées, il a tenu du moins à fournir la liste des collaborateurs énergiques et dévoués qui, au cours de ses trois campagnes, lui ont prêté leur savant et utile concours : MM. E. Fournier, Le Couppey de la Forest, le docteur Maréchal, Lucien Rudaux, Bourgeade, Veisse, Dufau, Maugard, les docteurs Reymond, Jammes, Jeannel et Dunac etc., etc. Grâce à leur aide dévouée et désintéressée, il a pu être examiné environ deux cents points et localités et relevé cent cinquante plans et coupes joints aux rapports détaillés avec les plus caractéristiques des quinze cents clichés photographiques rapportés. M. Rudaux a exécuté, là où la photographie était impraticable, un grand nombre d'aquarelles dont quelques-unes ont été envoyées à l'Exposition de Bruxelles par les soins de la direction de l'hydraulique agricole. Une vingtaine, sous forme de clichés coloriés à la main, ont figuré parmi les belles projections illustrant la conférence.

|

| SPELEOLOGUE EUGENE FOURNIER |

Les deux départements des Basses-Pyrénées et de l’Ariège ont été particulièrement féconds en résultats.

L’exploration du haut pays de Soule ou Bassa-Caria (Tête-Sauvage) des sources du Saison ou gave de Mauléon, en amont de Tardets-Sorholus, a été faite avec assez de détails et on y a trouvé que les "canons" du pays basque sont d'incomparables merveilles.

Entre 1 000 et 1 760 mètres d'altitude, on a reconnu plus de 40 abîmes dépassant souvent 100 mètres de profondeur ; beaucoup étaient bouchés par la neige : une douzaine ont été descendus. Les pertes de ruisseaux sont nombreuses et un magnifique "lapiaz" au pied du pic d’Amé (2 504 mètres) était tout à fait ignoré et non moins remarquable que ceux du Pannelou et du désert de Plate en Savoie et de l'oucone de Chabrières (Hautes-Alpes), révélé en 1904 par M. Martel même.

Les méfaits du déboisement et du pacage.

— On a surtout pris sur le fait les ravages désastreux que les moutons espagnols exercent sur le peu de forêts qui subsistent en ces parages.

Dans le désastreux dessèchement du sol le rôle du berger est en effet prépondérant.

Et la responsabilité de ceux qui continuent à lui abandonner nos hauts plateaux au lieu d'y reconstituer nos forêts et écrasante devant l'avenir.

Sur une zone de plus de cent kilomètres carrés, d'innombrables absorptions engloutissent à peu près toutes les précipitations atmosphériques : la fissuration du sol, le déboisement et le pacage ont livré tout ce territoire — et ses environs bien au loin, en Espagne surtout — aux ravages de leur conjuration.

On ne sait même pas toujours où reparaissent ces pluies perdues ni la fonte lente des inutiles emmagasinements de neige empilés dans les gouttières engorgées des abîmes.

Entre les mailles du tamis de pierres où s'évanouit sans retour tant de richesse hydrique latente, le mouton achève d'arracher le dernier brin d'herbe, le dernier terreau végétal, décoiffant toujours de nouvelles crevasses sur cette surface grêlée de trous comme les cratères de la lune.

Si l'on enregistre avec indifférence la diminution de plus de la moitié qui a frappé les forêts de France au début du dix-neuvième siècle ; si l'on ne se rend pas compte que les conséquences du déboisement se propagent en réelle progression géométrique ; si l'on n'admet pas qu'une réfection de 100 000 francs hier vaut 1 million aujourd'hui et en coûtera 10 demain, il est assuré qu’il suffira d'un siècle encore pour que le bassin de la Garonne — comme la majeure partie de la France — n’ait plus ni forêts, ni sources, ni terre végétale, ni rivières navigables, ni culture dans ses champs taris ni commerce dans ses ports ensablés."

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 400 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

jeudi 7 septembre 2023

LE CANYON D'HOLZARTE-OLHADIBIE EN SOULE AU PAYS BASQUE EN 1908

LE CAÑON D'HOLCARTE-OLHADIBIE EN 1908.

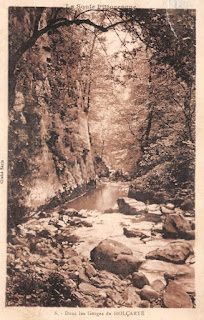

Les gorges d'Holzarte forment un étroit canyon creusé par l'Olhadoko erreka, un précurseur du gave de Larrau, en Haute-Soule.

Voici ce que rapporta à ce sujet E. A. Martel, dans le quotidien Le Matin, le 26 décembre 1908 :

"Le monde souterrain.

Une merveille pittoresque.

Le cañon d'Holcarte-Olhadibie.

Un corridor d'eau de quatre kilomètres.

Un angle mal connu de la France vient de nous révéler des splendeurs, qui atteignent aux plus fantastiques conceptions susceptibles d'éclore dans la mise en scène des féeries à grand spectacle. C'est à l'extrémité sud-est du pays bien plus reculée que les parages de Ramuntcho, plus séduisante, plus prenante encore par la majesté de ses forêts, par la fierté de ses cimes, où la muraille pyrénéenne s'élève déjà à 2 000 ou 2 500 mètres, par la beauté et la psychologie si attractives de sa population euskarienne. Là, depuis quelques années, des touristes de Mauléon, MM. Veïsse, Bourgeade, Dufau, Larre, Casamajor (il faut les nommer), nous ont ouvert entre les hautes vallées de la Nive et d'Aspe, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Urdos, tout un paradis de recherches, une longue suite de sites, entièrement inexplorés. Car ils ont pénétré dans des replis des monts, où même l'oeil de l'homme n'avait pu plonger ; ils ont découvert des crevasses, où, sur des kilomètres de longueur, des hectomètres de profondeur et des décimètres d'étroitesse, les gaves descendus des pics ou cols d'Orhy, Otxogorrigagne, Bimbalette, Ihiscondissé (et autres noms qu'on n'inventerait pas), bondissent ignorés au fond des cañons ou barrancos, obscurs à l'égal des cavernes. Dès 1902, ces pionniers m'appelèrent à contrôler la valeur inestimable, pour la science comme, pour le tourisme, de leurs trouvailles à ces gorges de Cacouette, Usaix-Charra, Harribillibilia, etc., etc. Devant l'importance du sujet et les difficultés de son investigation, il fut tout de suite manifeste que l'initiative et les ressources particulières demeuraient impuissantes à parfaire la tâche commencée. Comme pour les cluses formidables du Verdon de Provence (dont il fut question ici même en mars 1906), les subsides et l'autorité morale des pouvoirs publics étaient indispensables pour étudier à fond le profil en long, la puissance de chute hydraulique, les qualités alimentaires de ces torrents cachés presque dans les entrailles du sol ; à fond, n'est pas un mauvais jeu de mots, puisque ces peu banales visites, par une méthode aussi nouvelle qu'insolite, doivent s'effectuer dans l'eau des cascades et les tourbillonnements des rapides, tout au bas de fissures rocheuses où jamais ne tombe un rais de soleil. Le ministre de l'agriculture a bien voulu comprendre le programme de recherches que je lui ai soumis pour les cañons du pays basque, parmi les travaux pratiques d'hydrologie proposés pour 1908 par le comité d'études scientifiques de la direction de l'hydraulique et des améliorations agricoles ; et la mission m'a été confiée de consulter, pour cette année, les ressources motrices et alimentaires des eaux sauvages et souterraines aux Pyrénées occidentales. Exécutée avec la collaboration d'une élite de savants spécialistes, géologues, hygiénistes, météorologistes (qu'on me permette de citer au moins E. Fournier, Le Couppey de la Forest, Lucien Rudaux, docteurs Jamines, Jeannel, Maréchal, etc.), cette première campagne a fourni des résultats qui imposent la continuation de l'entreprise. Un seul provoque ici ces lignes, quelque peu arides sans doute pour un grand journal quotidien : c'est la trouvaille d'une merveille pittoresque sans seconde en France, et peut-être en Europe, le cañon d'Holçarte-Olhadibie. Fn 1907 déjà, j'en avais parcouru et admiré la partie inférieure, difficile à souhait, en l'état actuel de la viabilité du gave, qui suscite plusieurs heures d'inévitables immersions. Cette année, sous la direction spéciale de E. Fournier, la reconnaissance a été poussée au delà des obstacles jusqu'alors jugés infranchissables. Il a fallu profiter des basses eaux d'août pour pénétrer les arcanes de la gorge ; il a fallu surtout contre les superstitions locales, contre les préjugés de terreur qui avaient toujours écarté de là les plus audacieux pécheurs de truites, il a fallu monter, comme de vrais capitaines d'escalade, à l'assaut des cascades vierges, pour que les porteurs basques, si braves pourtant, affrontassent les passes ignorés.

|

| SPELEOLOGUE EUGENE FOURNIER |

Qu'est-ce donc que ce cañon d'Holçarte-Olhadibie ?

|

| RAVIN D'HOLZARTE SOULE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Un long corridor d'eau, de quatre kilomètres et demi d'étendue, avec une pente extra-rapide de 10 0/0. et si encaissé que, du sommet de ses bords, on ne voit nulle part le fond mystérieux !

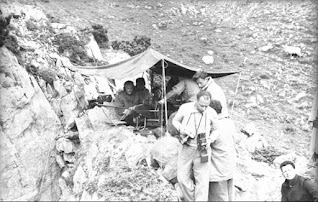

Par deux fois, l'escouade Fournier a donné l'attaque, tandis que d'autres membres de la mission se chargeaient des ravitaillements et secours éventuels les 16 et 17 août, on débuta par le haut de la gorge à 800 mètres d'altitude ; déployées au long des volutes d'eau, les échelles de cordes laissèrent contourner deux cascades de 15 mètres et 49 mètres ! une troisième, de 50 mètres, occupait toute la largeur (un mot, ici, fort mal en place) de la crevasse, déjà profonde de 150 mètres faute de cordages suffisamment longs, toute cette hauteur de falaises surplombantes ne put être descendue depuis le sommet même des murailles en bas, le terrent grondait, tout à fait invisible, à peine entendu. Longeant le rebord des escarpements, on l'aperçut plus loin, enfoncé à 250 mètres et refusant de se laisser atteindre malgré plusieurs tentatives. Par l'amont donc, on n'avait acquis la connaissance que de 400 mètres du parcours et 150 mètres de dénivellation..

|

| GORGES D'HOLZARTE SOULE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Par l'aval, on recommença le 19 août, avec le très efficace concours du docteur E. Reymond, sénateur de la Loire, et de l'enseigne de vaisseau H. Reymond, remontant le fil de l'eau et gravissant les cascades au lieu de les descendre ; il faut laisser au scrupuleux dessin ci-contre (la photographie perd toutes ses capacités dans ces sombres et humides étranglements) le soin d'expliquer quel genre de manœuvres, pour lesquelles l'adroite expérience d'un marin se montra précieuse, exigent les échelles extensibles et les bateaux démontables, parmi les obstacles alternatifs des bassins profonds, courants, rapides, cataractes ou chaos d'éboulis. Mais quels spectacles ! Les verticales absolues sont de 200, 250, 300 mètres les parois se rapprochent parfois à 3 mètres l'une de l'autre ; dans ses cavités latérales se fracassent les remous terrifiants des ondes violées pour la première fois ; le caprice des cassures géologiques a créé des coudes, dont les pseudo culs-de-sac, aux voûtes surplombantes, remémorant les plus grandioses rivières souterraines, telles Padirac ou la Recca de Trieste ; l'espacement diminue au point qu'un bloc énorme est coincé très haut dans les tenailles du couloir ; il ne fait ni jour, ni nuit, mais une lueur verdâtre, indéfinissable, filtrée par la végétation puissante que l'humidité accroche aux moindres saillies des escarpements ; du ciel, on n'aperçoit pas le plus petit ruban. Et toujours progressent et s'amplifient les scènes indescriptibles, sans termes de comparaison connus et qu'il faut quitter au bout de dix heures d'efforts pour conserver l'énergie nécessaire aux six heures de retour ! On a conquis, cette fois, 1 500 mètres de terrain (?) nouveau. Il en reste plus de mille à vaincre, certainement plus rébarbatifs encore, pour une autre campagne et avec des moyens de plus en plus puissants, si l'on veut se rendre maître de toute cette force vive, trop bien dissimulée par la nature et qu'il s'agit de lui arracher pour de salutaires utilisations.

|

| EMILE REYMOND SENATEUR DE LA LOIRE 1908 |

Mais, dès maintenant, une chose est acquise, et qui intéresse le plus la curiosité publique : c'est l'existence, au pays basque, de sites plus admirables par la richesse de leur végétation, par la singularité et l'ampleur de leurs accidents, par l'énormité de leurs proportions, que les cluses ou klamme alpestres, si justement réputées cependant, du Fier, de la Diosaz, du Trient, de la Tamina, etc. etc. Cela s'ajoute aux charmes, déjà si délicieux, de notre vieille Navarre : la littérature a bien fait de prôner Saint-Jean-de-Luz, Cambo, Saint-Jean-Pied-de-Port, la Rhune et autres monts d'élévation, et tous ces vallons si dignes de célébrité par le cachet d'une ambiance ethnographique qui n'a point d'émule. Or, voici que l'arrière-pays de cette bienheureuse Euskarie fournit un appoint de grandeurs et d'étrangetés qui pose la contrée de Soule (tel est le nom local) en vedette parmi les plus rares beautés de la France. Et non pas dans une région perdue, au lointain des pires chemins ; car le village de Licq-Atherey, verte et reposante campagne, à l'issue même des cañons de Cacouette et d'Holçarte n'est qu'à deux heures d'une station balnéaire à la mode, Salies-de-Béarn !

|

| ETABLISSEMENT THERMAL ET CASINO SALIES-DE-BEARN 1908 |

Donc, un fleuron s'ajoute à la couronne des Pyrénées, sur la pointe de Pau à Biarritz, par les forêts et gorges basquaises. C'est un résultat imprévu de recherches scientifiques de portée plus haute encore, mais qui peuvent se féliciter à bon droit d'accroître ainsi, corollairement, notre patrimoine d'attractions françaises.

A Licq, un Basque actif et intelligent (d'ailleurs, ils le sont tous), s'est trouvé, qui a, sans délai et selon nos avis, su mettre à l'abri de tout vandalisme les nouvelles beautés de son canton. Concessionnaire, en vertu de conventions et, arrêtés en règle, de Cacouette et d'Holçarte, il compte en assurer l'approche aisée, quoique conforme aux vœux de l'esthétique. Il aura droit à la sincère gratitude de ses compatriotes, montagnards aussi bien que touristes, s'il parvient à accessibiliser les récentes et étonnantes trouvailles de sa région, sans tomber dans les excès défiguratifs des funiculaires alpestres et des routes soi-disant nationales, qui ont saccagé les gorges du Tarn et les rivages de l'Estérel !"

(Source : Wikipédia et Eugène FOURNIER 1871-1941 Précurseur de la spéléologie en Franche-Comté | Le Blog du GIPEK)

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 200 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

mardi 13 septembre 2022

L'EXPLORATION D'UN GOUFFRE DANS LES BASSES-PYRÉNÉES EN AOÛT 1951

UNE EXPLORATION DE GOUFFRE EN 1951.

Depuis des milliers d'années, le Pays Basque et en particulier la province de la Soule possède des canyons, des gouffres et des abîmes.

Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Paris-presse, L'Intransigeant, le 24 août 1951 :

"Licq-Atherey.

Trois atomistes célèbres se reposent de leur laboratoires en explorant un gouffre.

(De notre envoyé spécial, René Miquel).

Licq-Atherey, 22 août.

Il a fallu qu'un petit bijoutier-orfèvre de Bagnères-de Bigorre, spéléologue d'inclination, batte le record du monde de descente à la verticale pour qu’on évente du même coup au bord du gouffre pyrénéen qu'il sondait un nid d’atomistes en vacances.

Car on n’y pensait pas, mais les gens qui toute l'année sont enfermés dans des laboratoires plus hermétiques que des prisons et se penchent sur la toute dernière manière de faire sauter la planète ont besoin quand vient l'août d'air pur, de détente, de vacances comme tout le monde.

Simplement, la spéléologie est pour certains physiciens nucléaires, un dérivatif à des travaux autrement dangereux, l’acte (agréable) de contrition que réclame par moments une conscience de savant dont on sait depuis les amères confidences de Nobelet et Pelouze qu'elle traverse de rudes crises.

Un coin tranquille.

Le Belge Max Cosyns depuis trente ans, l'Italien naturalisé Anglais Occhialini et le Français Jacques Labeyrie depuis cinq ans gagnent chaque été le petit village de Licq-Atherey, dans les Basses-Pyrénées, d’où il leur est relativement commode d'accéder aux gouffres qu'ils se proposent d'explorer. Entre deux montées à la Pierre-Saint-Martin (1 600 mètres d'altitude), ils résident à l'unique hôtel du cru avec famille, femme, enfants, nurses, biberons et parfois même chiens. L'endroit est calme, tranquille ; la montagne verte, le gave roule pêle-mêle cailloux et truites ; les fameuses gorges de Cacouetta sont proches.

|

| GIUSEPPE OCCHIALINI |

Le savant belge fit jurer à un instituteur de Seine-et-Marne en vacances ici et qui s'intéressait à la spéléologie pour mieux l'expliquer à ses futurs élèves, qu'il n'était pas journaliste. Moyennant quoi, il put rester. Mme Cosyns montra spécialement de l’humeur :

— Vous êtes encore un journaleux (sic), dit la femme du physicien au dernier confrère, le plus jeune de France, qui arriva sur les lieux.

— Non, Madame, répondit celui-ci piqué, je suis un journaliste.

La verdeur de langage de l'épouse du savant belge, grande fumeuse de tabac noir, et les pépiements de "Cosynette", leur fillette, qu'on dirait avec ses nattes blondes sortie d'un dessin de Hansi, tranchent incontestablement avec les silences de celui-ci.

Comme dans toute société, il y a chez les spéléologues deux clans bien distincts. Le clan des scientifiques et le clan des sportifs, de ceux pour qui la spéléologie est d'abord une raison d’exercer son corps, de battre des records. A ce seul mot de record, le visage blafard et habituellement impassible de Max Cosyns grimace, son torse tressaille sous la veste de velours à côtes beiges — la même qu'il porte depuis quinze ans. A table, le savant laisse passer le salmis de palombes et le poulet à la basquaise.

"Vous mangez trop", dit-il à ses collaborateurs. Cette sobriété communicative a jeté sur le flanc jusqu'au caporal d'ordinaire de l'expédition, Robert Lévy. Les sportifs ont baptisé le saint laïc, avare de paroles et des gestes : Nucléaire.

Savants et pêcheurs.

|

| HÔTEL DES TOURISTES LICQ-ATHEREY SOULE D'ANTAN |

A l’hôtel des Touristes, savants et pêcheurs s'ignorent tout en dégustant la même piperade. Les uns parlent de leur treuil, les autres de leur moulinet. Il apparaît futile au spéléologue qu'on puisse tenir au bout d'une ligne autre chose que la vie d'un homme. Il apparaît aussi futile au pêcheur qu'on puisse descendre à 500 mètres sous la terre pour trouver une rivière sans poissons.

Le physicien Jacques Labeyrie, collaborateur de Joliot-curie aux laboratoires de Châtillon et l'un des fils du caissier de le Banque de France qui paraphait nos billets d'avant la dévaluation, est le seul parmi les spéléologues présents qui soit à la fois sportif et scientifique. C'est un rude nageur et un alpiniste consommé. Il faut que Max Cosyns retienne par la manche de sa veste Occhialini. dit Beppo, qui veut descendre à tout prix dans le gouffre. Le physicien italien est venu ici pour se consoler d'avoir raté d'un poil cette année le prix Nobel.

|

| PHYSICIEN JACQUES LABEYRIE |

"Il l'aura l'année prochaine, disent ses amis, car il le mérite."

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 5 600 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

dimanche 17 mars 2019

LE GOUFFRE D'UTCIAPIA EN SOULE AU PAYS BASQUE EN 1940 (seconde et dernière partie)

LE GOUFFRE D'UTCIAPIA EN 1940.

Le Pays Basque a sur son territoire de nombreux gouffres, tant au Nord qu'au Sud.

samedi 12 janvier 2019

LE GOUFFRE D'UTCIAPIA EN SOULE AU PAYS BASQUE EN 1940 (première partie)

LE GOUFFRE D'UTCIAPIA EN 1940.

Le Pays Basque a sur son territoire de nombreux gouffres, tant au Nord qu'au Sud.

mardi 27 mars 2018

LE PAYS BASQUE SOUTERRAIN EN 1932

LE PAYS BASQUE SOUTERRAIN EN 1932.

Depuis des milliers d'années, le Pays Basque possède des canyons, des gouffres et des abîmes.

vendredi 5 janvier 2018

LES GOUFFRES DE LA SOULE AU PAYS BASQUE EN NOVEMBRE 1926

LES GOUFFRES EN SOULE AU PAYS BASQUE EN 1926.

Le Pays Basque a sur son territoire de nombreux gouffres, tant au Nord qu'au Sud.

Inscription à :

Articles (Atom)