Malgré les plaintes et les protestations de Huarte, la Chapelle de Charlemagne ne fut pas mieux pourvue de service régulier, ni restaurée comme elle le méritait. C'était la décadence ; ce sera bientôt la ruine, bientôt la fin. Il nous est resté de ce qu'elle était encore en 1670-1673, le témoignage bien curieux du prêtre bolonais D. Laffi qui allait à Compostelle et s'arrêta à Ibañeta dont il parle ainsi :

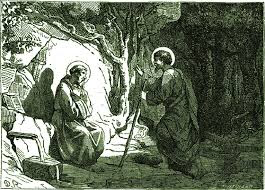

"Enfin, avec l'aide de Dieu et de saint Jacques de Galice, nous arrivâmes sur la haute cime des Pyrénées ; là est une petite chapelle très ancienne ; nous y entrâmes, car il n'y a ni porte ni fenêtres pour la fermer, et nous y chantâmes un Te Deum pour rendre grâces à Dieu de nous avoir conduits jusque-là sains et saufs ; mais avant de quitter la cime de ces hautes Pyrénées, que nous avions gravies avec tant de peine, nous nous reposâmes dans cette chapelle ; nous y vîmes beaucoup de figures et de sculptures antiques et quelques inscriptions effacées par le temps, si bien qu'on ne peut les lire. De là, on voit au levant la France, au couchant l'Espagne (ou plutôt au Nord et au Midi). C'est dans ce lieu même que Roland sonna du cor quand il appela Charlemagne à son aide et il le sonna si fort qu'il le fit éclater...

Ayant quitté cette chapelle, nous commençâmes à descendre pendant un quart de lieue, tant que nous découvrîmes ce Roncevaux si désiré de nous... Nous y descendîmes donc et nous entrâmes sous une grande voûte... (A la grille de l'église) est attaché le cor de Roland... (fendu) à l'heure où, sur la cime des Pyrénées, il sonna pour appeler Charlemagne qui était campé à Saint-Jean-Pied-de-Port."

|

CHAPELLE DE CHARLEMAGNE RONCEVAUX 1872

BULLETIN MUSEE BASQUE N°9 1935

NAVARRE D'ANTAN

|

Ce texte est l'un des plus précieux qui nous restent sur la Chapelle d'Ibañeta ; mais, depuis le XVIIe siècle, nous n'avons rien de satisfaisant au sujet de cet oratoire.

Pendant la Révolution, la Chapelle fut brûlée et il n'en restait que des murs calcinés, lorsque Guillaume de Humboldt passa par là en 1801. Il n'y a plus que des ruines. Il écrivait en effet : "On ne voit actuellement de la Chapelle d'Ibañeta que les murs, parce qu'elle fut détruite à la dernière guerre."

Un voyageur, qui visitait Roncevaux en 1823, l'appelle Notre-Dame du Bon Refuge, sans dire un mot de son état de délabrement.

Voici maintenant un texte de 1849, tiré des Délibérations capitulaires de Roncevaux, tout à fait déconcertant. La chapelle prend le nom d'édifice ; il semble y avoir deux étages : le toit est à jour et tout s'effondre. On ordonne des réparations urgentes à la toiture et "à tout l'édifice". Elles consisteront surtout à condamner les ouvertures des fenêtres pour que les voyageurs puissent y trouver un refuge à l'abri des vents et de la tempête.

En 1856, le Guide Richard dit simplement que la Chapelle d'Ibañeta servait d'étable. Vingt ans après, Fuentes, qui était monté de Roncevaux à Ibañeta, après avoir gravi les trois kilomètres de côte, fait observer qu'on y trouve de larges vestiges des fondations anciennes, sur lesquelles avaient poussé et grandi de nombreux arbres séculaires. Adoptant naturellement les idées de l'époque, il ajoutait que tout cela occupait l'emplacement du sanctuaire primitif, de l'hôpital et du monastère, "berceau du premier Ordre religieux, militaire et hospitalier de l'Espagne", la Chapelle de Saint-Sauveur d'Ibañeta.

|

CHAPELLE DE CHARLEMAGNE RONCEVAUX

BULLETIN MUSEE BASQUE N°9 1935

NAVARRE D'ANTAN

|

|

RUINES DE LA CHAPELLE DE CHARLEMAGNE IBAÑETA 1925

BMB N°9 1935 |

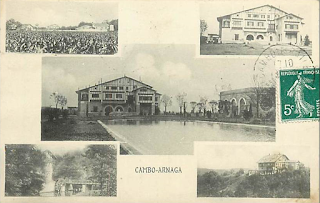

C'était cependant, malgré son profond abandon, encore un poste de secours pour les voyageurs. Mais depuis que la route nouvelle fut achevée en 1881, l'ancienne chapelle se trouva sur le bord du chemin, à droite en allant à Roncevaux. Ses dimensions étaient alors de 11 mètres de façade, 12 de côté, ou 8 sans compter les contreforts. A l'intérieur, il y avait un foyer central, une grande cheminée, une porte, des fenêtres cintrées et bouchées. Sur le mur Ouest, on voyait les armes de Roncevaux. Aux piliers de la tour pendait encore une vieille cloche pour avertir les pèlerins. Pendant la construction de la route, on fit de la chapelle un dépôt d'outillage.

Cette description des derniers jours de la célèbre Chapelle de Charlemagne mérite d'être conservée et reproduite. Dans son bel ouvrage sur la Navarre, Mané y Flaquer se contente d'appeler la chapelle "un ermitage abandonné, de construction moderne, converti en étable".

C'est de 1875 à 1884 que datent les rares dessins de la Chapelle d'Ihañeta. Mané y Flaquer, Léon Gautier, H. Petit de Meurville nous les ont laissés ; celui de M. de Meurville l'emporte sur les autres. On les trouvera tous dans le tome III de nos Recherches sur la Ville et sur l'Eglise de Bayonne.

La chapelle d'Ibañeta fut détruite par un incendie en 1884. Ce malheur est imputable à l'imprudence des soldats qui formaient le cordon sanitaire contre l'invasion du choléra. Elle ne fut pas restaurée et depuis lors il n'en resta que quelques murs : ce sont aujourd'hui moins que des ruines.

M. de Cardaillac a fait une description très fidèle de ces tristes débris et leur a consacré plus d'une page de son intéressante étude sur Roncevaux ; mais il se refuse à croire que cet édifice ait été refait plusieurs fois. Cependant le moindre examen le prouve bien. Naguère on avait même aménagé à l'intérieur de l'édifice une grande cheminée et un spacieux foyer ! "A l'intérieur, dit M. de Cardaiilac, on relève une caractéristique curieuse. Un mur de refend coupe profondément la chapelle... La nef unique... contenait, sous le pavé disparu, deux cryptes ou caveaux."

Y avait-il jadis une crypte et un ossuaire ? Peut-être ; mais ils ne pouvaient être antérieurs à la fin du XIIe siècle ou au XIIIe, quoique M. de Cardaiilac dise après Gaston Paris : "Sûrement encore, par son nom et par les fondations de ses murs ruinés, la Chapelle d'Ibañeta remonte, elle aussi, au roi Charles".

Ce qu'on voit aujourd'hui — quelques mauvais murs et des blocs de maçonnerie épars à terre — éveillerait à peine l'attention, si l'histoire et la légende ne venaient rappeler les récits qui font de ce coin de terre un lieu sacré et des plus émouvants du monde entier.

On ne se douterait jamais, à voir ces pauvres ruines, qu'on se trouve en face de la célèbre Chapelle de Charlemagne ; on en soupçonne à peine l'antique orientation (de l'Est à l'Ouest). Seule l'image conservera le spectacle lamentable qu'offre aujourd'hui Saint-Sauveur d'Ibañeta."

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 900 autres articles vous attendent dans mon blog :

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

.jpg)