L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE À HASPARREN EN 1902.

Au début du 20ème siècle, la fabrication de la chaussure est la principale activité d'Hasparren.

Voici ce que rapporta à ce sujet le journal La Gazette de Biarritz-Bayonne et Saint-Jean-de-Luz,

le 17 octobre 1902 :

"La Chaussure à Hasparren.

Le travail à domicile.

L’aspect de la ville a un caractère bourgeois et paisible. Les maisons cossues sont nombreuses. Aucune cheminée d’usine ne rivalise de hauteur avec la flèche de l’église. Les narines délicates prétendent que l'atmosphère est saturée de cuir. Les rues, cependant, sont ouvertes à l’air et à la lumière. Aucun bruit, sauf le carillon de la paroisse et les cloches des couvents. Par les routes, des paysans un peu endimanchés vont, viennent, sillonnent la campagne : les hommes portent sur l’épaule de gros paquets enveloppés dans une serge verte ; les femmes voyagent à âne, sur de doubles paniers qu’on appelle "banastres" : ainsi circulent le travail fait, le travail à faire. Les allées et venues sont incessantes, plus fréquentes dans la matinée ; les samedis soirs ou dimanches matins, groupements pour la paye : chacun a son carnet où est noté le nombre de douzaines fabriquées et acceptées par la "Recette". A la sortie les auberges reçoivent bien la visite de leurs habitués, mais ces stations — lundis exceptés ne se prolongent guère.

|

| ATELIER DE CHUASSURES HASPARREN AUTREFOIS |

Suivons les ouvriers chez eux. L’extérieur des maisons a l’aspect des fermes du pays ; à l’intérieur, une chambre, la cuisine souvent, constitue l’atelier : les hommes ajustent ; les jeunes garçons battent les semelles ; la femme, tout en surveillant son ménage, coud des empeignes. Comme tout est payé à la pièce, les heures de travail sont illimitées ; la longueur des journées dépend des commandes de la maison, des besoins de la famille et de l'activité personnelle des individus.

C’est la pleine liberté du travail. L’ouvrier passe aisément d’une maison à une autre pour revenir ensuite à la première. Entre les employeurs règne le régime de la concurrence permanente : ils ne se connaissent pas, se cachent leurs relations et leurs voyageurs de commerce. Une maison a-t-elle une commande importante à exécuter, elle hausse légèrement le prix de la main-d’œuvre, et aussitôt les ouvriers se passent la nouvelle et se présentent. Il n’y a point de stock de réserve ; on produit au fur et à mesure des commandes ; si celles-ci se font moins nombreuses, les prix retombent : la loi rigoureuse de l’offre et de la demande atteint le ménage de l’ouvrier en même temps que l’employeur ; mais si les commandes affluent, le travail s’infiltre partout : à la campagne on suspend les travaux ; à la ville les ménagères, les domestiques et jusqu’aux employés d’administration se laissent gagner par la fièvre et font leur douzaine d’empeignes, bordées et piquées.

De 1860 à 1880, Hasparren connut les beaux jours d’une brillante prospérité. La moyenne de la production était d’abord de deux cents paires par journée ; elle fut bien vite doublée. Les fabricants haspandars enlevaient tous les marchés qu’ils voulaient ; ils eurent le monopole du midi de la France et de l’Algérie. Douze maisons se faisaient une concurrence incessante. Un moment, Hasparren put se croire en train de conquérir le monde : le grand-père des Hiriart-Urruty traverse l’Océan et établit un comptoir à Montévideo, qui est alors le grand centre des affaires dans l’Amérique du Sud ; les Amespil s’emparent de la même façon de Buenos-Ayres. La population se double avec cette fortune ; l’émigration est arrêtée ; on bâtit l’église...

Survient les lois protectionnistes de M. Méline ; en même temps le machinisme fait sentir son influence : battus par les bas prix de revient du travail à la main d’Hasparren les autres centres de cordonnerie, tels que Fougères et Limoges, transforment leur outillage et produisent à la machine. Tous les débouchés extérieurs fermés, la chute fut complète ; les maisons qui s’étalent fondées à l’époque des succès, durent liquider dans des conditions désastreuses ; seules les plus anciennes supportèrent la crise.

L’Epoque capitaliste.— L’Atelier.

Pendant les vingt années que dura cette crise, les chaussuriers de Hasparren ont fait leur éducation. Ils ont appelé des contremaîtres étrangers qui ont appris aux ouvriers du pays la manœuvre des machines dont l’acquisition a été indispensable. Les maisons restées sur la brèche se munirent de pédaleuses Blacke, de machines à clouer, à renforcer, à fraiser, à déformer et à polir (polir les talons).

Le machinisme entraîne l’atelier : en 1897, Salvat-Amespil construisait la première fabrique de Hasparren et la dotait d’un moteur à pétrole ; l’année d’après, Hiriart-Urruty imitait son concurrent et installait une locomobile à vapeur. Une fois mis en mouvement l’engrenage du progrès, rien ne l’arrête : aujourd’hui l’outillage est aussi parfait que partout ailleurs ; très prochainement tout marchera â l’électricité.

|

| ATELIER DE CHAUSSURES AMESPIL HASPARREN AUTREFOIS |

Cependant si, depuis ces transformations, les chaussuriers de Hasparren ont pu reprendre et soutenir la concurrence, ils le doivent uniquement à ce qu'une bonne partie du travail à domicile qui leur force, car c’est toujours lui qui permet de produire à meilleur compte : la préparation et le finissage se font à la fabrique, mais le montage se fait à l’extérieur ; seuls les ouvriers qui font les fortes journées ont accès à la fabrique ; à domicile, le travail aux pièces ne donne pas plus de 8 francs aux hommes et pas plus de 1 fr. 50 aux femmes.

La création des fabriques n’a pas seulement modifié le régime de la production ; elle a amené la division du travail, grâce à laquelle un bon ouvrier de Hasparren est maintenant incapable de se faire lui-même une paire de souliers pour son usage personnel ; d’autre part, elle a déterminé la poussée capitaliste qui dresse désormais entre employeurs et employés une barrière infranchissable. — Il existait autrefois une certaine solidarité entre le petit patron et l’ouvrier ; il ne fallait pour lancer une affaire, que l’initiative ; une avance de quelques deux ou trois mille francs était suffisante : avec de l’ordre et de l’économie, bien des ouvriers pouvaient devenir patron. Aujourd’hui cet espoir n’est plus permis : le fonds roulant de chacune des maisons de Hasparren dépasse 200 000 francs, et à côté d’elles les banques de Bayonne règlent le mouvement.

Etat d’esprit de la population.

Dans la plupart des centres, la poussée parallèle — et de sens contraire —, poussée prolétarienne favorable à la diffusion des idées socialistes. En est-il ainsi à Hasparren ? Nullement. Aucune association ouvrière, aucune coopération, aucune bourse du travail. On cherche à se séparer du socialisme, comme dans les vignobles on se garde du phylloxéra.

|

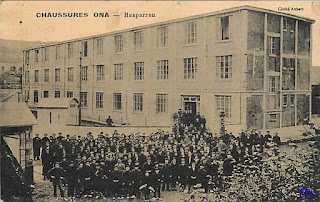

| CHAUSSURES ONA HASPARREN AUTREFOIS |

Quant à l’instruction populaire, on l’administre comme un médecin administre un poison, c’est-à-dire à toutes petites doses ; on sert de préférence le contre-poison, dans l’espèce l’instruction congréganiste : dans cette petite ville de six mille âmes il n’y a point d’école laïque de filles. Avec la complicité du maire, de M. le député, et de MM. les inspecteurs primaires qui n’osent contrarier ce dernier, la loi scolaire est constamment violée : une enquête faite par l’inspection du travail trouverait sans doute à Hasparren beaucoup d’irrégularités A relever ; les enfants ne seraient-ils pas de bonne heure retirés des écoles pour être mis à la chaussure forcée dans les familles ? Un fait certain est que depuis plusieurs années les conseils de révision reconnaissent comme impropres au service militaire un nombre de conscrits haspandars de plus en plus considérablement supérieur à la moyenne de cantons voisins. La tuberculose étend ses ravages parmi les jeunes gens employés à la chaussure, bien qu’ils vivent à la campagne ; leur peau blanche, leurs membres contrefaits contrastent péniblement avec la peau tannée et les muscles solides de leurs camarades assujettis aux travaux des champs.

Une générosité privée, secondée par lés fonds du pari mutuel, a doté Hasparren d’un hospice de vieillards. Cette innovation a été peu appréciée des populations rurales pour lesquelles le meilleur hospice est celui de la famille ; quant aux invalides de la chaussure, qui trouvent encore moyen de se rendre utiles aux travaux de la campagne, ils se déclareraient satisfaits si la loi des retraites assurait enfin le repos de leurs vieux jours.

|

| USINE CHAUSSURES ONA HASPARREN AUTREFOIS |