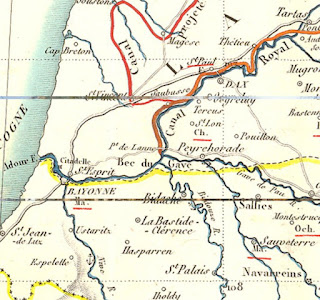

UN PROJET DE CANAL DES PYRÉNÉES DE BAYONNE À TOULOUSE EN 1840.

Dès 1832, un projet de canal existe entre Bayonne et Toulouse.

Voici ce que rapporta La Gazette du Languedoc, à ce sujet, le 10 janvier 1840 :

"Toulouse, 10 Janvier.

Canal des Pyrénées. (Suite et fin.)

... Mais comme il y a deux villages portant le nom Chelles, savoir, en amont de Tournay, Chelles-Dessus, et, en aval de cette petite ville, Chelles-Debat, et que le Journal Politique n'indique pas clairement celui de ces deux villages qu’il a en vue, nous voulons bien lui accorder que c’est Chelles-Debat, placé à environ 10 mètres au-dessous de Tournay. Alors l'erreur du Journal Politique ne sera plus que de 141 mètres, ce qui est bien quelque chose.

|

| 65 CHELLES DEBAT |

Nous avouons que l’établissement du Canal des Pyrénées exige le percement d’une partie du contrefort qui existe entre la Neste et l’Arros. On a vu que ce percement doit être opéré dans un schiste qui n’est point résistant. Le Journal Politique y trouve de grandes sujétions. M. l’ingénieur Colomes, adversaire constant du Canal des Pyrénées, ne voit là qu’un moyen facile d’unir Toulouse et Bayonne par une ligne navigable. Le Journal Politique demande si le commerce ne trouverait pas un avantage réel à abandonner le canal à Montréjeau, et à faire les transports par le roulage, jusqu’à Chelles, pour éviter les lenteurs et les inconvénients de la navigation par le canal entre ces deux points... Ici, où l’auteur de l’article ne connaît point les intérêts réels du commerce, ou il ne connaît ni les projets qu’il attaque, ni les lieux où il multiplie les inconvénients et les lenteurs. Embarquer des marchandises à Toulouse pour les débarquer à Montréjeau, les placer sur des voitures, et les transporter par le roulage à Chelles, et les embarquer là de nouveau, voilà ce que le commerce ne voudra jamais. Le débarquement, puis le chargement et le déchargement des voitures, et enfin le second embarquement des marchandises, tout cela entraînerait des délais, une perte de temps extrêmement nuisible et des inconvénients réels. Le débarquement de la cargaison d’un bateau de cent tonneaux, comme la plupart de ceux qui naviguent sur le Canal du Midi, ne pourra être opéré en moins d’un jour. Le chargement de dix voitures pour cette cargaison, en les supposant même toutes symétriquement alignées et disposées sur le port, ne pourra avoir lieu en moins de dix heures. La distance à franchir ne pourra l'être que dans quinze heures. Le nouvel embarquement ne pourra avoir lieu en moins de douze heures. Ainsi, pour parvenir de Montréjeau à Chelles, par le roulage, selon que le propose le Journal Politique, il faudra donc, en y apportant toute l’activité possible, 61 heures. Voici le temps qu’emploierait à ce trajet un bateau marchand :

De Montréjeau à St-Paul, pour passer 9 écluses. 1 h. 30 m.

De St-Paul mi souterrain, 23 écluses. 3 h. 50 m.

De la sortie du souterrain, à l'Arros, 45 écluses et demi. 8 h. 00 m.

De l’Arros en aval de l’Eehelle-Dieu, 14 écluses. 2 h. 20 m.

D'en aval de l’Echelle-Dieu à Tournav, en aval de Chelles-Dessus, 13 écluses. 2 h. 30 m.

De Tournay à Chelles-Debat, en supposant que ce point est celui désigné par le Journal Politique, 4 écluses. 0 h. 40 m.

Temps employé pour le passage des écluses. I7 h. 70 m.

Navigation entre les retenues. 7 h. 00 m.

Total 24 h. 70 m.

Temps employé par le roulage à franchir l’espace entre Montréjeau et Chelles-Debat 61 h. 00 m.

Différence en faveur du canal.... 36 h 30 m.

|

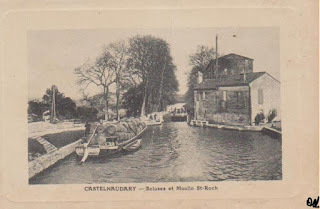

| ECLUSES 31 CASTELNAUDARY |

Et si l'on réfléchit aux avaries que supporteraient les marchandises à leur débarquement à Montréjeau, à leur chargement et à leur déchargement, et à leur embarquement à Chelles, on verra que la voie du canal devrait continuer à être préférée.

Au reste, nous avons même augmenté, à dessein, le temps du passage des bateaux de commerce, ou des navires, dans les écluses, afin de montrer à nos adversaires une générosité dont ils n’ont jamais fait preuve envers nous. Mais nous ne devons pas perdre de gaieté de cœur tous nos avantages. Nous devons donc faire remarquer que l’on ne voudrait établir qu'un canal de petite navigation de Toulouse à Montréjeau ; que l’on hésite ensuite pour savoir si l’on jettera une branche du canal vers Bayonne, que l’on parle de transporter par le roulage les marchandises à Chelles, où commencerait le canal occidental, oubliant que le commerce n'adopterait point cette route, qui entraînerait des lenteurs et des avaries, et qu’en scindant ainsi la ligne navigable, on tromperait l’espoir et les vœux des populations qui demandent qu’un canal, susceptible de recevoir des bâtiments de mer de 120 tonneaux, soit creusé de Toulouse à Bayonne...

|

| PROJET CANAL DES PYRENEES 1830 PAR LOUIS GALABERT |

Que dire après cela de l'idée émise dans le Journal Politique et qui consiste a jeter le canal dans la vallée de l’Adour ? C’est ici un atermoiement que l’on voudrait obtenir, un moyen de retarder l’exécution du canal ; car on demande à examiner, à faire des études à ce sujet. Mais ignore-t-on que ces études ont été faites, qu’elles ont été proposées par M. Colomez, et qu’il a dit, après un long et consciencieux examen, que le contrefort entre l'Arros et l’Adour (à la jonction des deux vallées) présente un obstacle sérieux ; que sa largeur est considérable ; que les points correspondants des deux bassins ne sont pas au même niveau ; et que, soit que l'on aille réunir ces deux branches de navigation an confluent des deux bassins, soit que l’on veuille franchir le contrefort à ciel ouvert, en côtoyant les deux penchants opposés, soit enfin que l'on préfère un souterrain, les difficultés ne sont pas insurmontables, mais qu'elles exigeront une dépense considérable.

|

| PROJET CANAL DES PYRENEES 1830 PAR LOUIS GALABERT |