CARTES POSTALES , PHOTOS ET VIDEOS ANCIENNES DU PAYS BASQUE. Entre 1800 et 1980 environ.

Affichage des articles dont le libellé est MACAYE. Afficher tous les articles

Affichage des articles dont le libellé est MACAYE. Afficher tous les articles

mercredi 27 août 2025

dimanche 27 juillet 2025

LA COMMUNE DE MACAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AU 18ÈME SIÈCLE (deuxième partie)

LA COMMUNE DE MACAYE AU 18ÈME SIÈCLE.

En 1793, la commune de Macaye compte 861 habitants.

Voici ce que rapporta à ce sujet le bulletin de la Société des Sciences, Lettres & Arts de Bayonne,

le 1er juillet 1933, sous la plume de Michel Etcheverry :

"Une paroisse Basque au XVIIIe siècle : Macaye.

... Marie Renée Thérèse qui n'avait pas eu ou en tout cas n'avait pas conservé d'enfants de son premier mariage donna à Pernaton au moins deux fils et une fille. Le seul de ces personnages qui nous intéresse ici parce qu'il continua les vicomtes de Macaye est l'aîné, Jean Pierre de Haraneder.

Celui-ci épousait le 27 Février 1753 Marie Josèphe d'Aizpurua, originaire de St-Sébastien. Et les embarras d'argent — au moins momentanés — semblent avoir recommencé. C'est ainsi que le 13 Décembre 1766 le vicomte et Marie Renée Thérèse empruntent 6 000 livres à Noble Pierre Belça d'Eliçabelar, écuyer, châtelain d'Iholdy et Dame Marguerite de Casalar, veuve de Noble Jean-Louis d'Eliçcabelar, sa mère. (Ces Casalar d'Hasparren sont encore un curieux spécimen de bourgeoisie atteinte de mégalomanie et intronisée par l'argent dans d'authentiques manoirs de Basse-Navarre dont Iholdy et Lantabat). Il est vrai que le 25 Septembre suivant la dette était acquittée. Mais nous ne serions pas éloigné de croire que ces difficultés renaissaient périodiquement et c'est peut-être pour y parer ou tout au moins pour y trouver remède en famille que le vicomte fit nommer à la cure de Macaye le 18 Août 1778 sont beau-frère Jean-Baptiste d'Aizpurua, natif, comme sa soeur, de St-Sébastien. Cet ecclésiastique (il avait alors 43 ans) ne venait-il pas d'être récemment favorisé d'une double aubaine ? Le 3 Mars 1773 Maîtres Miguel de Remon et José Anton de Arrieta, curés de St-Sébastien, le nommaient à la prébende St-Eloy de la paroisse Saint-Vincent de St-Sébastien et le 2 Avril suivant Dona Maria Ignacia de Valenceguy l'investissait de la prébende appelée la "Chapellenie de Notre-Dame" de l'église paroissiale de la même ville. Et ce n'est que le 21 Février 1785 qu'il se démettait de ces deux bénéfices.

Jean-Pierre de Haraneder eut un fils, Nicolas Dominique, et une fille, Jeanne-Baptiste. Et c'est le 18 Mai 1785 la réédition de l'alliance entre le blason et l'épargne et comme pour la grand-mère celle-ci vient encore de St-Jean-de-Luz : ce jour-là en effet Jeanne-Marie Betbeder, fille d'un armateur aisé de Saint-Jean-de-Luz entrait par mariage dans le castel de Macaye.

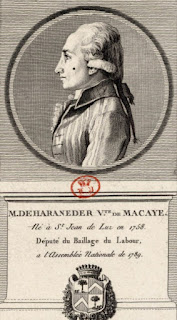

La fin du siècle valut à Pierre et Nicolas un rôle politique assez important. Le 4 Mars 1690 M. de Macaye père était nommé avec le Baron d'Uhart, M. de Pinsun, M. de Boucheporn, membre de la Commission Royale pour la formation du Département des Basses-Pyrénées. Le fils avait été élu député suppléant de la noblesse le 20 Avril 1789 et, sur le refus du titulaire M. de Caupenne, était parti accomplir son mandat à Versailles, puis à Paris. Son titre vicomtal disparut dans la suppression de toutes les appellations féodales décrétée par la Constituante.

Quelles étaient les relations des seigneurs de Macaye avec leurs compatriotes ? Jadis on s'était violemment heurté et durant près d'un siècle et demi — fin XVe siècle à la première moitié du XVIIe — ce fut une série ininterrompue d'escarmouches ou d'âpres conflits. A l'époque où nous sommes et malgré de menues assignations devant la justice faites de part et d'autre et de loin en loin, les passions paraissent bien apaisées. C'est semble-t-il, dans une atmosphère de calme sagesse que s'est faite en 1684 la cession de certains droits seigneuriaux contre une rente annuelle de 600 livres. Je trouve une preuve de ce revirement dans une affaire de cette même époque et, bien que cet épisode n'entre pas dans le cadre chronologique de mon étude, vous excuserez, je l'espère, la digression à cause de certains détails savoureux.

Marie d'Iron de Hélette était créancière de 2 500 livres sur Macaye. Le 20 Août 1674 elle transporta cette somme sur la prébende de Notre-Dame de Hélette et nomma prébendier Jacques de Garat. Ce transfert mécontente les jurats et habitants de Macaye. La dame d'Iron se fâche, dénonce à la justice les protestataires et le 25 Novembre 1675 elle obtient du tribunal de St-Palais un mandat d'amener contre Insaurgarat sieur d'Ourthe. On pense bien que cette immixtion d'un organe judiciaire qui n'avait nulle juridiction sur Macaye porte à son comble l'exaspération des compatriotes du détenu. Devant cet abus de pouvoir quel parti adopter ? En appeler à un parquet qui eût Macaye dans son ressort ? Etait-ce possible ? Etait-ce sage ? En tout cas le maire de Macaye, Jean de Hiriart, notaire, estima la recours à l'Intendant préférable. Cela n'allait pas d'ailleurs marcher tout seul. Le 12 Février 1676 Hiriart écrivait à M. Drouet, secrétaire de M. de Sèze, Intendant de Guienne, la pittoresque lettre suivante : "Monsieur, je vous prie de m'envoyer par le retour de ce messager ou courrier une ordonnance aussi sévère et rude qu'elle puisse estre contre le sénéchal de St-Palais et Marie d'Iron nostre partie et pour l'exécution d'icelle il faut envoyer des gens de guerre chez eux car à moins que de cela toutes vos ordonnances seront inutilles.

|

| BLASON DE LA FAMILLE DE SEZE |

Je vous envoie deux louis d'or qui vous seront délivrés par M. de Hirigoien chanoine de St-André à quy j'ay adressé nos piesses scavoir la dernière ordonnance, le procès-verbal de refus faict au sergean de luy prester main forte et une petite requeste sur laquelle il vous plaira dresser l'ordonnance et la remettre ès mains dud. sieur de Hirigoien chanoine lequel prendra la peyne de me l'envoyer par l'adresse de M. de Lavri Laurent à Bayonne.

L'on m'a assuré que nos parties ou quoy qui soit ledict Jacques Doyhenart juge sénéchal de St-Palais (Erreur, semble-t-il : le sénéchal de St-Palais était, à l'époque, M. de la Salle et Doyhenart n'était, croyons-nous, que procureur du roy) veut intéresser ou employer le crédit de M. le Maréchal de Grammont pour que l'authorité de Mgr l'Intendant n'ayt lieu et ne s'étende pas en Basse-Navarre. C'est l'interest de mond. Seigneur l'Intendant de se faire recognoistre et (ici une déchirure. Sans doute faut-il lire "admettre") en Cour pour cest effect afin que sad. authorité ne puisse estre blessée comme led. Doyhenart le prêtant faire. Si je réussis dans la rencontre, je vous envoyeray annuellement une douzaine de jambons tant que vous serès chez mond. sieur l'Intendant et la première douzaine vous l'aurès à la foire prochaine et suivans. Vostre très humble et très obéissant serviteur. De Hiriart, l'abbé de Macaye."

Fût-ce à la suite de l'intervention de M. de Sève ? Insaurgarat était élargi moins d'un mois plus tard, le 2 Mars 1676. Inutile d'ajouter que cette mise en liberté ne termina rien ; bien au contraire l'acte d'arbitraire qui avait été commis sur la personne de ce malheureux donna au différend une impulsion nouvelle et violente, une tournure véritablement passionnée. Ce fut un déluge de requêtes et d'assignations. Et cela dura huit ans. De guerre lasse on convint le 24 Février 1684 de s'en remettre à l'arbitrage du vicomte Charles de Castenoles. Cinq jours après le juge titré rendait sa sentence. Il cassait l'emprisonnement du maître d'Ourthe, condamnait Garat, le gendre de Marie d'Iron à 60 livres de dommages-intérêts envers la victime et à 470 livres également de dommages-intérêts envers le maire-abbé d'alors, cet excellent Jean de Hiriart, qui spéculait sur la gourmandise de ses correspondants.

Ce geste de haute déférence montre bien que le château n'est plus regardé de mauvais oeil par ses voisins. Et de fait tout donne l'impression que durant cent ans, le manoir et le village vécurent, à part comme nous l'avons dit quelques frictions négligeables, en bonne intelligence. Les maîtres d'Etchehandy se gardaient de prétentions injustifiées sur la vie civile ou administrative de la communauté et ne faisaient acte d'autorité que dans l'enceinte des 35 pierres bornes qui fermaient leur domaine. Par exemple ils étaient intraitables sur la question des droits honorifiques à l'église. Le 28 Juillet 1738 Marie de Broussain, maîtresse jeune de la maison Doyharsabal s'en venait humblement balbutier ses excuses par devant le notaire Jauréguy pour une atteinte portée à ces privilèges "En réponse de l'acte que Messire Pierre de Haraneder, seigneur vicomte du présent lieu et Dame Marie Renée Thérèse, vicomtesse de Macaye, lui ont fait signifier le 25e Juin dernier, elle leur a dit et déclaré que le 25e Mai dernier, jour et feste de Pentecôte elle n'a pas devancé à prendre le pain bénit dans l'église du présent lieu du petit panier que le distributeur y portait à lad. dame de Macaye par aucun mauvais dessein, mais bien par imprudence (c'est-à-dire par mégarde) ; c'est ce qui fait qu'elle se repend de la faute par elle commise sans qu'elle entende d'icy en avant persister dans de pareilles entreprises au préjudice du droit que lesd. sieur et dame patrons lays peuvent avoir sur la présence et droit sur le pain bénit."

A cette réserve habituelle de leur châtelain les gens de Macaye répondaient par une attitude faite de considération et de respect. Mais ce serait une erreur de croire que ces villageois fussent d'humeur à abdiquer bénévolement leurs prérogatives. En matière de discipline sociale ils accordent tout ce que commandent l'équité et les bienséances mais, comme dit le poète :

"Ils ont la nuque dure aux saluts inutiles".

Nous trouvons même à ce sujet quelques initiatives de fière allure.

Nous n'en citerons qu'une. Une transaction passée entre Pernaton et la communauté le 22 Mai 1723 portait que sur plainte de sept habitants contre l'un des deux meuniers de la localité la jurade et le vicomte seraient tenus de le changer. Joannes Derrecart, du moulin ancien, s'étant rendu coupable de quelques négligences professionnelles, sept propriétaires font entendre leurs doléances à la mairie et au château. Au bout de quelques jours, voyant qu'on ne renvoyait pas le délinquant, les sept mécontents adressent par acte notarié une sommation à Pernaton d'Haraneder et à la municipalité (10 Février 1739). Ils octroient huit jours pour l'expulsion du meunier et la nomination d'un remplaçant. "Led. délay passé lesd. comparans protestent contre led. sr vicomte et les abbé, jurats de tous leurs depans, dommages et intérêts même et par exprès de se pourvoir contre eux par les voyes et rigueurs qu'ils verront être à faire."

(Source : Wikipédia)

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 500 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

vendredi 27 juin 2025

LA COMMUNE DE MACAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AU 18ÈME SIÈCLE (première partie)

LA COMMUNE DE MACAYE AU 18ÈME SIÈCLE.

En 1793, la commune de Macaye, en Labourd, compte 861 habitants.

Voici ce que rapporta à ce sujet le bulletin de la Société des Sciences, Lettres & Arts de Bayonne,

le 1er juillet 1933, sous la plume de Michel Etcheverry :

"Une paroisse Basque au XVIIIe siècle : Macaye.

Macaye était, au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, un modeste village et le chercheur qui s'intéresse à l'histoire générale de notre pays basque n'a pas grand chose à glaner dans son passé. Ustaritz, capitale administrative et judiciaire du Labourd, toute bruissante de la lutte contre les impôts et la Ferme Générale en ces 90 ans, St-jean-de-Luz, entrepôt et artère commerciale aux fortunes si diverses pendant ce même temps, Hasparren, cellule industrielle toute peuplée de duranguiers, de chamoisseurs, d'aubergistes, les uns et les autres dressés contre l'accroissement des taxes. Hendaye, Urrugne, Sare, bastions avancés de la défense nationale, objet de la sollicitude de l'autorité militaire comme de la régie qui y avaient placé celle-là ses invalides, celle-ci ses employés, appelleraient à plus juste titre notre attention. Le choix de Macaye pour sujet de cette communication s'explique avant tout par une aubaine dont je suis redevable au hasard. Un nombre assez considérable de documents inédits m'est tombé entre les mains et vous comprendrez la tentation qu'offraient au conférencier ces papiers jaunis, vous l'absoudrez d'avoir cédé à l'attrait de sources directes et inexplorées. Ce petit travail aura — je l'espère du moins — une autre excuse. C'est qu'à côté d'éléments communs à la plupart des paroisses Labourdines, le tableau de Macaye au XVIIIe siècle présente des traits qui lui constituent une physionomie originale. Nous avons affaire à une population qui vit en contact avec une antique maison seigneuriale, qui lui a sans doute arraché une partie de ses droits féodaux qui n'a pu lui ravir toutes ses prérogatives et, en particulier, l'appellation même de vicomte de Macaye, titre jalousement conservé par la dynastie locale et témoin flatteur de sa grandeur passée. Cette juxtaposition de deux conditions, de deux traditions, de deux esprits donnera peut-être un certain relief à notre étude.

Non pas que la famille vicomtale brillât par son opulence aux premières années du siècle. Elle se ressentait encore de la brèche énorme que Jacques de Castenoles, acquéreur de la vicomté en 1640, avait faite à l'avoir commun. Que ce fût pour élever ses nombreux enfants (Yturbide lui en attribue sept et il faut en ajouter au moins un 8ème, Pierre qui se maria à Ossès maison Arrosagaray) ou pour satisfaire des goûts dispendieux, cet officier gentilhomme avait laissé à sa mort en 1668 une succession lourdement obérée. Son fils aîné, Charles, n'avait d'ailleurs accepté l'héritage que sous bénéfice d'inventaire. Ce qui n'empêcha pas noble sieur Jacques de Brasselay, escuyer, seigneur de Croy et autres places, de vouloir le contraindre le 1er Décembre 1670 au paiement des dettes paternelles. Cette démarche venait trop tard. Les biens du défunt vicomte étaient déjà saisis à la requête des héritiers de feu de Tallemant banquier de Paris. Si nous en croyons Yturbide (Gure Herria, Avril 1922 p. 470) de Brasselay eut son tour sept ans plus tard : le 2 Avril 1677 saisie était faite en nom de la vicomté de Macaye. Le même auteur ajoute que Charles et ses soeurs obtinrent la main levée du décret le 4 Avril 1680. Ce fut sans doute contre espèces sonnantes empruntées ou tout du mois contre reconnaissance d'hypothèque.

Tout cela donne à croire que l'on menait à la gentilhommière de Macaye un train de vie plutôt modeste aux environs de 1700. Il est probable que la gêne diminua quelque peu vers cette époque d'abord par la réduction de la famille. Etienne de Castenoles, successeur de son frère Charles, qui était décédé après 1690, mourut en 1700, ne laissant qu'une fille Marie Renée Thérèse. Des cinq soeurs d'Etienne et de Charles — dont 4 vieilles filles victimes sans doute, de leur médiocrité de fortune — il ne restait plus en 1707 que Sara et Marguerite. Et voici qu'au cours de cette année 1707, et en vertu d'un arrêt du Sénéchal de Bayonne, ces deux respectables demoiselles entraient en possession de sommes à elles dues par les détenteurs de la baronnie d'Espelette, évidemment au titre de légataires de Barbe d'Espelette : celle-ci leur avait en effet réservé une place dans son testament du 27 Août 1689 (V. Jaurgain : La maison d'Ezpeleta). Est-il téméraire afin de supposer que la jeune vicomtesse, Marie Renée Thérèse, orpheline de père depuis 1700 et de mère depuis au moins 1707, recevait quelques gâteries et quelques libéralités de son grand-oncle, Arnaud de Castenoles, nommé curé de Macaye plus de 10 ans auparavant et disposant par suite d'économies qu'il lui était interdit de trop grossir. Ne sait-on pas depuis le Bien-Bon de Mme de Sévigné que la soutane abrite des trésors de bonté et de bienfaisance pour les tendres rejetons de la tige familiale !

Un parti reluisant se présenta en 1711 pour l'héritière de la vicomté de Macaye : c'était Armand II de Belsunce, vicomte de Méharin et bailli royal de Mixe, son cousin au 2e degré. Le mariage se fit le 28 Décembre de cette année. Cette alliance fut-elle aussi avantageuse qu'honorable ? Il est permis d'en douter. A sa mort, survenue le 1er Mars 1718, Armand II laissait bien à sa veuve par testament 24 000 livres. Mais le passif dépassait l'avoir : le défunt avait pas mal emprunté, entr'autres 2 000 livres à David de Camblong, maître-chirurgien du lieu et, le 15 Décembre 1717, 30 000 livres au vicomte J.-B. Gabriel de St-Estevan, récemment marié à Marie de Haraneder, de St-Jean-de-Luz. Peut-être n'avait-il emprunté que pour libérer la vicomté des charges qui pesaient sur elle antérieurement à son mariage : on le voit le 7 Septembre 1715 liquider les intérêts échus les 17 dernières années d'une somme prêtée par Pierre de Hody, docteur en médecine à Hasparren. Avait-il finalement puisé à St-Esteben pour régler Hasparren ?

Quoi qu'il en soit, un coup de baguette magique allait relever la fortune de la maison vicomtale. Un riche armateur de St-Jean-de-Luz, Jean Peritz de Haraneder, que le succès de ses affaires avait empli de rêves grandioses et qui avait déjà marié deux de ses filles dans l'authentique noblesse d'épée méditait de nouer de nouvelles alliances avec des familles aristocrates de haute lignée. Non content d'avoir pris pied à Sault et à Garro, non content d'avoir obtenu, en Avril 1718, l'anoblissement de son propre domaine de Jolimont, il aspirait à forcer l'entrée de Méharin et de Macaye. Et le phénomène qui, à deux reprises, avait répondu à son attente, se produisit une fois de plus : les vieux blasons cédèrent à la fascination ou au besoin de l'argent. Le 10 Février 1719, Charles de Belsunce épousait Marianne de Haraneder. Quelques mois plus tard, le 1er Août 1719 un contrat de mariage scellait l'union de Pernaton (diminutif familier de Pierre) de Haraneder, fils puiné de Jean Peritz, avec Marie Renée Thérèse de Castenoles. Un article de ce contrat stipulait que la dit du futur vicomte serait de 50 000 livres, chiffre astronomique lorsqu'on songe à la modicité de la légitime en notre pays. 20 000 livres furent versées au fiancé dès le lendemain 2 Août. Le surplus fut payé le 7 Juin 1720, sous forme de remboursement au vicomte et à la vicomtesse de St-Estevan des 30 000 livres dues par le fief de Macaye, les intérêts seuls des deux ans et demi courus faisant la quote-part des débiteurs.

Et cette constitution dotale n'était encore que la moitié de la manne qui tombait dans la corbeille de noces. Le seigneur de Jolimont et sa femme Etiennette de Bereau n'avaient-ils pas cédé en outre "à titre de pure libéralité" selon l'expression d'un acte notarié, une autre tranche de 50 000 livres payable intégralement avant leur décès ? Une partie importante de cette seconde largesse passa aux mains du destinataire le jour même de la signature du contrat de mariage. C'était une créance de 29 960 livres que Jean Peritz possédait sur le clergé du diocèse de Bayonne. Le reste allait venir peu à peu — et d'ailleurs produisait des intérêts — si bien que le 19 Septembre 1730 dame Etiennette de Bereau, veuve depuis quelques semaines, achevait de verser le reliquat, savoir 2 313 livres, 18 sols, 6 deniers.

C'était donc l'aisance — une aisance au moins relative — qui régnait maintenant à Etchehandia. Bien qu'échancré, l'apport matrimonial du maître constituait un fonds sérieux. On pouvait y ajouter, au titre de recettes désormais nettes, les profits et avantages provenant de la vicomté même : fermage des terres, location de Pagandoure, dîmes des trois quartiers d'Ursuya, Assiots et Lahiolla, moitié des moulandes des deux moulins (ces deux derniers articles rapportant environ 1 900 livres par an et se complétant par l'octroi d'un certain nombre de jambons de 16 livres, de chapons gras et de charretées de paille), redevance de 600 livres à laquelle la communauté s'était engagée lors du rachat, en Avril 1684, de certains droits seigneuriaux."

(Source : Wikipédia)

A suivre...

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 500 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

mercredi 25 octobre 2023

ÉMIGRATION BASQUE : JEAN-BAPTISTE ISTILART INVENTEUR BASQUE EN ARGENTINE

JEAN-BAPTISTE ISTILART INVENTEUR BASQUE.

Jean-Baptiste Istilart, né à Macaye (Labourd, Basses-Pyrénées) et mort à Tres-Arroyos (Argentine), est un industriel, philanthrope et inventeur Basque.

Voici ce que rapporta à son sujet la revue mensuelle Gure Herria, en janvier 1935 :

"Ce nom est si connu de nos lecteurs que nous jugeons inutile de désigner autrement la famille de l'homme dont nous entreprenons de leur conter la merveilleuse histoire. C'était en effet le frère du chef pondéré et énergique, type de pure race basque, qui préside depuis près de vingt ans aux destinées du village de Macaye.

Mais il nous revient d'Argentine un tel concert de louanges qu'il nous est impossible d'y rester sourd. D'ailleurs quelle injustice ne serait pas la nôtre si cet homme dont la réputation est aujourd'hui mondiale, ne recevait pas dans son pays et dans sa race le tribut de reconnaissance et l'hommage de fierté nationale auxquels il a droit ? Ces modestes lignes ne veulent être qu'une légère contribution à la gloire que la République Argentine s'apprête à lui décerner par l'érection d'une statue.

L'inventeur.

Jean-Baptiste Istilart arrivait à Dolorès, en Argentine, en 1878, pour travailler avec un oncle, propriétaire d'une estancia. Il avait 10 ans. Mais déjà son intelligence d'une vivacité exceptionnelle ne se résignait pas à limiter ses ambitions dans le travail manuel de la terre : il rêvait d'inventions... et cherchait. Dès l'année suivante, il quitte Dolorès et va se placer chez M. Mayolas, dans la ville de Tres Arroyos dont il devait être la gloire. Les fonctions de comptable dont il s'acquittait là, étaient loin de le satisfaire et il s'en évade à la première occasion. Un commerçant lui ayant ouvert un crédit pour l'achat d'une batteuse, il s'emploie dans les haciendas voisines de la ville, et bientôt il en achète une, après avoir payé la première.

C'est ici que se révèle sa passion pour la mécanique et qu'éclate le génie inventeur. A l'usage, il a touché du doigt les défauts de ses machines, il imagine des progrès et des perfectionnements. Pendant les durs travaux de la journée, au milieu des ardeurs d'un soleil implacable, son cerveau est en ébullition tandis que ses mains font les gestes rituels, et il passe les nuits à faire les ébauches et à tracer des plans sur le papier. Les vieux modèles de batteuses risquent de blesser les manoeuvres : il arrivait même qu'elles occasionnaient des accidents mortels. Son coeur généreux s'en émut et donna des ailes à son imagination inventive. C'est vers ce temps qu'il s'adonna aussi à la photographie ainsi qu'à d'autres travaux qui devaient lui faciliter un essor tout prochain.

La première invention : l'embouchure Istilart.

C'est de cette époque que date la première découverte de notre Basque, qui devait révolutionner les procédés de l'agriculture en Argentine. C'était un accessoire de la batteuse jusque-là fort imparfait et à qui l'on donna le nom d'embouchure ou d'ouverture Istilart : el embocadero Istilart. C'est par là que le manoeuvre introduit les épis dans la batteuse. Le perfectionnement du nouveau système consista à munir l'ouverture d'un dispositif giratoire permettant de faire pénétrer les épis plus rapidement et sans danger pour les mains de l'ouvrier. C'était en 1903.

Les autres inventions.

Dès lors notre Istilart est insatiable. En 1913, 1914, il met en fabrication un charrieur horizontal et un metteur en gerbes pneumatique. Ce qui démontre de façon péremptoire non seulement la profondeur de son savoir technique (car, bien qu'autodidacte, Istilart ne s'en tient pas aux données expérimentales et puise patiemment dans une vaste lecture) mais aussi ses facultés instinctives et géniales, c'est qu'il ne s'est pas borné à modifier et perfectionner des batteuses. Plusieurs autres machines et appareils lui doivent leur existence ; et l'on ne sait trop ce que l'on doit admirer davantage de la ténacité persévérante du chercheur ou de la diversité de ses trouvailles dans un multiple champ d'opérations.

Ainsi virent le jour un appareil de sulfatage de la semence, un modèle spécial de classeur pour graines, un rouleau à la fois compresseur et herse. Nous ne pouvons entrer dans tous les détails des améliorations qu'il réalisa dans ces machines. Mais il nous faut encore mentionner un nouveau type de fourneau économique, modèle très pratique et qui, nous dit-on, résout de façon très heureuse un délicat problème ménager ; toute une série d'instruments et d'appareils pour la culture de la luzerne et de nouveaux modèles de ses premières machines. Enfin, en 1922, il mettait en fabrication un type de moulin à vent qui n'a rien à envier à n'importe quel modèle étranger.

Inutile sans doute de dire l'impulsion extraordinaire dont tous ces progrès furent l'origine pour l'agriculture argentine.

Un bienfaiteur de l'humanité.

De tels travaux, il est facile de déduire les immenses bienfaits dont les Argentins sont redevables au petit Basque qui abordait chez eux en 1878. Mais il ne se contenta pas d'inventer : s'inspirant de sa bonté native et de son coeur de chrétien, il a voulu faire bénéficier les Basques, ses compatriotes, exilés comme lui des résultats de son oeuvre. Inventeur de génie, Istilart fut de plus un réalisateur sans égal. La Fabrique nationale d'instruments aratoires J.-B. Istilart Ltda fut une entreprise gigantesque. Elle était en 1898 un petit atelier de réparations pour batteuses. A la suite des premières inventions, déjà en 1912, les ateliers considérablement agrandis avaient produit 5 000 sulfateuses, 3 000 classeurs et 10 000 rouleaux compresseurs. Un peu plus tard, le chiffre des fourneaux vendus atteint 60 000. En 1922, la firme Istilart et Cie se dissout et il reste seul. C'est alors qu'il transporte sa fabrication dans les nouveaux et immenses locaux qu'elle occupe aujourd'hui et qui sont entre les mains de M. Joseph Soumoulou, continuateur de son oeuvre, avec la Société anonyme fondée par lui en 1930.

Nous n'avons sans doute pas besoin d'ajouter que de telles réalisations furent l'oeuvre bien plus du généreux ami des agriculteurs basques luttant avec la terre que du capitaliste soucieux de "faire fortune". Nous trouvons, en effet, d'autres preuves de ce dévouement, disons mieux pour dire vrai, de cette charité chrétienne : 1°) la fondation de la Banque Commerciale de Tres Arroyos qu'il fonda et dirigea, banque dont le caractère principal fut d'être une Mutualité de crédits et de prêts ; 2°) le cadeau princier qu'il fit à la Ville de La Bibliothèque publique Sarmiento dont il paya le local de ses deniers et qu'il dota de 15 000 volumes choisis.

Faute de détails plus plus nombreux et plus circonstanciés surtout au point de vue intime et psychologique, nous n'avons pu donner de notre illustre compatriote la biographie plus complète qu'il eût méritée. Du moins ces quelques informations nous permettent de conclure une fois de plus que les qualités de notre race, sur terrain et en des circonstances appropriées, sont capables des résultats les plus surprenants et ne le cèdent en rien aux génies les plus illustres de tous pays. Jean-Baptiste Istilart s'apparente aux célèbres explorateurs et aventuriers basques, il est de leur famille : grand pionnier et grand artiste, il mérite d'être proposé comme un haut exemple à la génération qui monte dans l'Eskual-Herria."

(Source : Juan B. Istilart, un immigrant qui est passé à Tres Arroyos - La voix du peuple (lavozdelpueblo.com.ar))

Merci ami(e) lecteur (lectrice) de m'avoir suivi dans cet article.

Plus de 6 500 autres articles vous attendent dans mon blog :

https://paysbasqueavant.blogspot.com/

N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à la page Facebook et à la chaîne YouTube, c'est gratuit !!!

mardi 8 septembre 2020

LES VICOMTES DE MACAYE EN LABOURD AU PAYS BASQUE AUTREFOIS

LES VICOMTES DE MACAYE.

Macaye, en Labourd, est une vicomté appartenant aux seigneurs de Belzunce, dès le 12ème siècle.

jeudi 30 mai 2019

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE À AYHERRE MACAYE ET MEHARIN EN BASSE-NAVARRE AU PAYS BASQUE AUTREFOIS

LES CHÂTEAUX DE LA FAMILLE BELSUNCE.

La famille de Belsunce est une famille de la noblesse française, d'extraction féodale, originaire du pays d'Arberoue, qui dépendait autrefois du Royaume de Navarre.

Inscription à :

Articles (Atom)