UN VOYAGE AU PAYS BASQUE EN 1897.

Le Pays Basque est, depuis longtemps, une terre d'excursions pour les voyageurs du monde entier.

Voici ce que rapporta à ce sujet la revue mensuelle La Revue du Palais, le 1er novembre 1897, sous

la plume de Georges Haume :

"En Pays Basque.

Donc, ce matin, je descends à la gare. Mais le train ne passera que dans une heure. Je m’impatiente et vais à pied à la station voisine, Lahoussoa, d’où le train m’amènera en dix minutes à Bidarray.

|

| HALTE DE LOUHOSSOA LABOURD PAYS BASQUE D'ANTAN |

La route grimpe sur la montagne, qui tombe, à gauche, dans un joli vallon, parmi des hêtres, qu’arrose un torrent. Cette côte n’en finit plus : à chaque détour, je me hâte davantage ; car les minutes passent rapides, et peut-être n’arriverai-je pas à parcourir les cinq kilomètres en moins d’une heure. La montagne, à droite, est toujours très haute, inondée d’eaux vives qui viennent ruisseler ensemble dans les fossés. J’atteins enfin le sommet, que couronnent trois ou quatre maisons vieilles et halées. La route, alors, dévale tout droit, dans une plaine animée de gens et de bêtes, occupée par des maisons éparses, et que la lumière d'un ciel calme fait resplendir. Le village est groupé tout au fond. Impossible d’arriver assez tôt à la gare, si je n’ai point de raccourci. La gare se trouve à droite, de l'autre côté de la montagne, dans un trou.

J’interroge des enfants qui jouent dans la poussière, à l’entrée d’une cour pleine de fumier. Ils me regardent, étonnés, sans répondre. Cependant, un cordonnier qui cousait des espadrilles sous les marches de l’escalier montant à l’unique étage de sa maison, se lève de son banc, s’approche du pas dolent de ses jambes tordues. Je le salue le plus gracieusement du monde, afin qu'il ait l’obligeance de me renseigner. Le béret sur la tête, il m'examine avec sa méfiance de Basque. Tout de même, désireux sans doute de me prouver qu’il comprend et parle le français, il m’indique le raccourci :

|

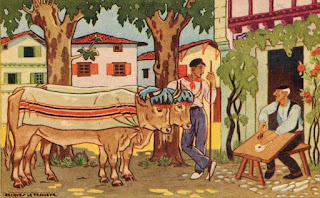

| SANDALIER DESSIN DE LE TANNEUR |

— Longez cette clôture qui va dans la montagne, à cette ferme noire. De là, par un sentier, vous irez directement à la gare. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n’y a qu’un sentier.

Bien. Je longe, sur l’âpre coteau, la clôture du pré où paissent des vaches. De combien de siècles datent ces murs ? Ils pourrissent, envahis d’herbes et de ronces, sous les branches des chênes. J’essaie de courir, dans la boue des ornières. Voici la ferme noire, aux petites fenêtres closes. Ce gîte paraît mort parmi des cailloux, dans le silence de la hauteur. Une femme, sa fourche à la main, surgit à la crête d’un talus, au penchant duquel elle tassait du foin. Ahurie, elle me considère, son long visage terreux enveloppé d’un foulard noir dont les bouts flottent. Je m’explique, avec des gestes. Elle finit par me comprendre et m’indique le sentier que j’hésitais à suivre, tant il me paraît bizarre, s’en allant à l’aventure. Des rochers informes ou grotesques se dressent autour de moi. Je descends. Pendant quelques minutes, c’est parfait. Un ruisseau murmure entre des buissons, dans la sinueuse rigole qu’il a creusée. Les arbres cessent. Des fougères vivent je ne sais comme dans le roc. Mais le ruisseau s’élargissant bondit avec plus de force. Mon sentier le croise à plusieurs reprises. Pour le franchir, je saute, non sans péril. Le rocher, fendillé de toutes parts, se creuse quelquefois, et l’on pourrait bien se casser la jambe, sinon la tête, sur ces lits de pierres. Bientôt le sentier s’égare dans les fougères touffues, où subitement je patauge au milieu d’une eau glacée. Plus de fougères maintenant. Rien que des rocs entassés, écroulés en chaos. Les chèvres seules doivent se hasarder ici, certains jours de caprice.

J'avance, ou plutôt je glisse autant sur les mains que sur les pieds, sans oser regarder au-dessous de moi, tout au fond, dans la cuvette étroite où des arbres paisibles balancent leurs feuillées, où un paysan conduit les bœufs de sa charrue dans une terre brune. Les sources jaillissent des mille fissures de la montagne. Les rochers se dressent, plus tourmentés et menaçants. Mais la solitude, grâce à la voix hardie et rieuse des eaux, n'inspire aucune tristesse.

Soudain, j’aperçois là-bas, dans un coin du vallon, un cube de pierres blanches, la maisonnette de la station, et la femme de garde qui tient son drapeau rouge. Puis, une fumée blanche se déroule, se dissipe : c’est le train qui siffle et s’en va, verdâtre et joli comme un jouet d’enfant.

La pente se fait plus douce, dans une sorte de chemin où l’eau des orages a poussé des morceaux de roches. Je suis meurtri, les pieds trempés, les habits déchirés.

Pourtant, il faut marcher. Point d’autre passage que la voie ferrée. Elle s’allonge dans une tranchée, dont les parois scintillent. Car la montagne contient des mines de cuivre argentière, plus riches à mesure qu’on s’avance vers Saint-Étienne de Baïgorry, où un filon est exploité.

|

| MINES DE BAÏGORRY PAYS BASQUE D'ANTAN |

La Nive se montre dans une vallée aux coteaux rougeâtres. La route, que j’ai abandonnée tout à l’heure, tombe de la montagne. Elle est chargée de poussière jusqu’à Bidarray, vieille bourgade que la Nive égaie de ses rumeurs. Le paysage est pittoresque à cause des murailles déchiquetées de la montagne et des couloirs sinueux où l’eau se précipite. Des douaniers, abrités d'amples chapeaux de paille, pêchent à la ligne, tandis que des femmes sèchent leur lessive au soleil, sur le gravier.

Je me rends encore beaucoup trop tôt à la gare, fort éloignée du village. Alors, comme je veux aller, de l’autre côté de la voie, me reposer au bord de la Nive, qui coule aussi sage qu’un ruisseau de plaine, le chef de gare me dissuade vite.

— Gardez-vous, me dit-il, de vous coucher sous les chênes. Nous avons ici des vipères, dont la morsure est dangereuse. C’est l’heure où elles recherchent aussi l’ombre et la fraîcheur de la rivière...

Une heure après, je revois avec plaisir le noir et sonore Pas-de-Roland, les petits vallons d’Itsatsou où tout le monde est au travail.

|

| PAS DE ROLAND ITXASSOU - ITSASU PAYS BASQUE D'ANTAN |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire