VINGT ANS D'INTIMITÉ AVEC ROSTAND.

Paul Faure a été l'ami et le confident d'Edmond Rostand pendant des décennies.

|

| LE PEINTRE PASCAU, FAURE ET ROSTAND ET MADAME ROSTAND EN 1902 PAYS BASQUE D'ANTAN COLLECTION MUSEE BASQUE BAYONNE |

Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Les Annales Politiques et Littéraires, le 15 septembre

1927, sous la plume de Paul Faure :

"Vingt ans d'intimité avec Edmond Rostand.

XIX 1912-1914.

Je viens d'assister à une scène comique. Rostand ne reçoit pas, ou presque pas. Exception fut faite, aujourd'hui, pour une dame qui lui avait écrit lettres sur lettres. Son nom est connu, je le tairai.

Quand j'arrivai à Arnaga, bien qu'il ne fût que trois heures, Rostand arpentait son jardin.

Trois heures et demie. Voici la visiteuse. Salutations, émerveillement sur le pays, sur Arnaga, questions à Rostand sur sa vie, ses travaux, ses projets ; puis, tout cela dit et redit, entendu pour la centième fois, nous allons tous les trois par le jardin, devisant de choses et d'autres.

|

| MAISON ARNAGA CAMBO-LES-BAINS PAYS BASQUE D'ANTAN |

Nous étions sous la colonnade du fond, lorsqu'un petit chien sort d'un massif et vient gambader autour de nous, un petit chien ni joli ni laid, un de ces petits chiens grisâtres tirés à des millions d'exemplaires, un petit chien, enfin, tout ce qu'il y a de plus quelconque.

De Rostand, accueil vague, qui consista surtout en un geste rapide pour effacer de son pantalon l'empreinte des pattes.

Tout autre est celui de la dame.

— Votre chien, maître ? Oh ! l'amour, la merveille de bête ! J'en ai rarement vu de plus joli. Et quelle intelligence dans ses petits yeux, dans toute sa petite figure ! Quelle grâce ! Quelle souplesse dans ses mouvements ! Quelle élégante vivacité !

Le chien, comprenant qu'on lui dit des gentillesses, saute sur la dame, la léchant et la reléchant, massacrant sa robe, dévastant sa poudre de riz ; mais tout cela n'arrête nullement la complimenteuse, qui continue sur le même ton :

— Que tu es joli, et que je t'aime déjà !

Puis, s'adressant directement à Rostand, qui, fatigué, pensait à autre chose :

— Comment, maître, l'appelez-vous, ce chien délicieux ? Dites-moi le nom de cet amour ?

— Dingley, madame. Il s'appelle Dingley. C'est le chien du chauffeur.

Résultat foudroyant : en moins d'une seconde, la dame brosse avec indignation sa robe et son corsage ; et plus un mot à la malheureuse bête, qui continue ses gambades ; non seulement plus un mot, mais plus un regard. C'est tout juste si elle ne lui casse pas son ombrelle sur les reins.

— Vit-on jamais, me dit Rostand quand elle fut partie, flagornerie pareille ! Cette manie de flatter est odieuse. Rien ne me porte plus sur les nerfs.

— Je vous avoue, lui dis-je, que, souvent, je souffre pour vous quand je vois des gens vous envoyer des compliments à bout portant, en boulets de mille kilos.

— La flatterie est une des choses les plus insupportables de la notoriété. Si les flatteurs savaient combien je leur serais reconnaissant de se taire !

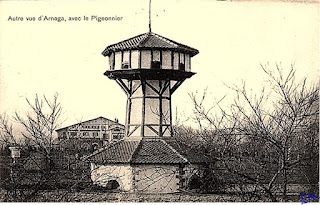

Tout à coup, pendant que Rostand parle, des pigeons blancs, de ceux qu'il a achetés l'année dernière, s'abattent autour de lui, le suivent, l'entourent. Il marche, auréolé par leur vol soyeux, comme un charmeur d'oiseaux. Ces pigeons sont une des dernières idées de Rostand. Il a voulu que tous les animaux qui orneraient son jardin fussent blancs : pigeons, cygnes, chats, chiens. Actuellement, il a trois cents de ces pigeons, ravissants non seulement par leur blancheur, mais par leurs formes cambrées de petits coqs. Ils sont la vie et la gaieté d'Arnaga ; ils mettent aux toits, aux fenêtres, aux portes, une guirlande perpétuellement changeante, qui se noue et se dénoue, se modifie sans cesse. Toutes leurs attitudes sont gracieuses. On dirait qu'ils ont le sentiment de ce qui est joli ; les façons dont ils se posent, que ce soit à la pointe des ifs, sur un mur bas ou sur les boules de pierre des terrasses, font ornement. Parfois, ils arrivent en masse, en nuage, et, brusquement, s'étalent sur la frise de l'orangerie en une longue brochette, ou viennent en tas sur l'appui des fenêtres. On ne se lasse pas de les regarder, tant ils sont variés dans leurs ébats à travers l'espace, et dans la composition de leurs groupes. Rien de plus joli que le miroitement de leurs ailes quand ils passent en masse au soleil ; elles brillent comme du mica, scintillent comme des feux de cristal. Et on ne se lasse pas non plus de les écouter, car le bruit de leur vol, soyeux comme un frôlement ou une bouffée de brise, finit par devenir une espèce de musique éolienne ; ils couvrent la maison, en fleurissent le faîte de leurs blancheurs jamais fanées, mettent dans le silence d'Arnaga des palpitations d'éventail.

|

| PIGEONNIER ARNAGA CAMBO-LES-BAINS PAYS BASQUE D'ANTAN |

Cambo est connu depuis Rostand comme Bayreuth depuis Wagner. Dans tout ce qu'on en dit revient invariablement ce propos :

— Quel dommage que Rostand ne reçoive pas ! Une fête à Arnaga serait si belle !

Qu'Arnaga soit un cadre rêvé pour des fêtes, nul n'y contredit. Mais trouver étrange que Rostand s'y plaise sans recevoir, quelle sottise ! Avoir pour soi seul un merveilleux jardin, aimer à s'y promener seul, n'est-ce pas un raffinement d'artiste ? Dans le temps où l'on édifiait Arnaga, Rostand parlait d'y donner des fêtes ; mais je savais bien qu'il préférerait aux animations, si pittoresques qu'elles fussent, d'une fête, l'inépuisable enchantement que c'est de regarder, entouré de solitude comme on l'est de hauts murs, une maison et un jardin créés en des jours inspirés.

Cependant, il fit une exception en l'honneur de Pierre Loti.

J'admire et j'aime Loti. Je souhaitais que Rostand et Loti, qui ne s'étaient guère rencontrés qu'à l'Académie française, se connussent davantage, d'autant plus qu'ils habitaient l'un et l'autre le pays basque.

A peine avais-je exprimé mon désir à Rostand, il fut entendu qu'on prierait Loti de venir dîner un de ces soirs avec son fils Samuel.

Le dîner fut très gai. Le hall, la bibliothèque, le vestibule, le salon, n'étaient que fleurs et lumières. Loti, pourtant blasé sur les palais, les féeries, sur tant de choses, fut émerveillé par cette belle demeure.

Des choeurs que Rostand avait installés sur la terrasse où donne la salle à manger firent entendre tout à coup de vieux airs basques.

Loti, qui était en train de parler de l'Inde et de son admiration pour Kipling, se tut pour écouter ces chants d'autrefois, qu'il adore.

J'ai dit que Rostand n'aimait pas recevoir, ou, plus exactement, n'aimait pas donner de ces réceptions pour lesquelles, généralement, ont tant de goût ceux qui possèdent une demeure exceptionnelle. Les imaginer, les combiner lui était une distraction ; les réaliser, une fatigue, un ennui. Mais sa porte s'ouvrait quelquefois à des amis choisis.

Parmi ceux dont la venue lui était un plaisir, et que je vis le plus souvent à Arnaga, je citerai Léon Blum et Louis Barthou.

Léon Blum ne s'impose pas par un fracas de paroles, par une gymnastique de gestes et d'attitudes ; mais il y a sur toute sa personne, sur toutes les manifestations de sa rare intelligence, comme un velours au moelleux duquel on ne tarde pas à être pris. Il n'est ni flagorneur ni cabotin. Sa séduction vient du mélange de sa gentillesse, qui est la diffusion de sa sensibilité, et de sa pensée, qui est lumineuse en quelque sens qu'elle tourne. On peut n'être pas du bord de Léon Blum, mais il est bien difficile de ne pas être frappé par la logique rigoureuse qui fait soubassement au moindre de ses propos. Il est peut-être plus extraordinaire que Jaurès. Il n'a pas son coup de cymbales, sa tonitruante éloquence ; mais sa pensée et sa parole ont une précision sans défaut. Jaurès pouvait enthousiasmer ; mais après, pas toujours, quelquefois, il ne restait de ses grondements qu'une poussière vite évaporée. Avec Blum, il n'y a pas de déchet ; chaque mot porte, tape dans le but. Avec Jaurès, on était pris instantanément par le tourbillon de son verbe sonore. Avec Blum, on ne prend pas garde, tout d'abord, à sa voix qui est musicale, féminine, qui ne semble faite que pour s'enlacer à des propos légers ; puis, peu à peu, l'attention se rapproche, se ramasse, se suspend aux paroles du séduisant parleur. Il fait mieux qu'exalter, il parviendra à troubler l'esprit le plus opposé au sien. Mais une de ses plus grandes forces est dans sa croyance entière aux idées dont il devait devenir, après Jaurès, l'évangéliste écouté. Cette sincérité, jointe à une grande culture, à un goût passionné pour les choses de l'esprit, à un grand sens critique et à un sentiment réel de l'amitié, le rendait très cher à Rostand.

|

| JARDINS D'ARNAGA CAMBO-LES-BAINS PAYS BASQUE D'ANTAN |

C'est chez Loti que je rencontrai pour la première fois Louis Barthou, qui était de ses intimes. Je devais, par la suite, le voir très souvent chez Edmond Rostand, qui le comptait, lui aussi, parmi ses familiers.

Je puis dire qu'en bloc l'impression produite à Arnaga et, j'imagine, partout ailleurs, par l'arrivée de Louis Barthou, est un contentement en quelque sorte physique, qui est assez du genre de celui que donne l'arrivée du beau temps. C'est qu'il y a en Barthou un tel dégagement de vitalité, une telle radiation de force intellectuelle que ceux qui se trouvent dans le rayon de sa présence se sentent comme sous une pluie de salutaires étincelles.

Il est du Midi, puisque Béarnais ; mais ce serait lui faire injure que de l'appeler Méridional, en prenant ce mot au sens péjoratif, c'est-à-dire dans ce qu'il évoque d'exubérance, de faconde, de mouvement, de volubilité. Il a bien tout cela, mais dosé, mais mis au point à la perfection, de telle façon qu'il n'en reste que ce qu'il faut pour composer une quintessence, un extrait.

On a peine à se représenter Louis Barthou dans une attitude de repos, détendu, faisant halte, écrasé sur un fauteuil, le regard somnolent, la voix en pantoufles ; ce Barthou au ralenti n'existe pas ; c'est pourquoi ses visites n'étaient que passages en coup de vent. A peine arrivé, il pensait au départ, car il est constamment sollicité de tous les côtés, appelé par les mille choses que dévore son activité d'homme d'Etat, d'historien, de président de Sociétés, et à travers lesquelles, d'ailleurs, il se meut avec une aisance qui dénote une santé stupéfiante.

Mais c'est chez lui, à Paris, dans son appartement de l'avenue Victor-Emmanuel-III, qu'il se montre sous son aspect le plus pittoresque, quand, après déjeuner, il veut bien consentir, pour l'émerveillement de ses hôtes, à ouvrir sa bibliothèque.

Les livres sont sa passion, la chose pour laquelle, j'en suis sûr, il donnerait tout : ses hautes fonctions, sa notoriété, l'Académie, tout. Au geste — le geste du prêtre tirant le ciboire du tabernacle — avec lequel il les sort de leur tablette; on est fixé sur le culte qu'il leur a voué. Tous rarissimes, ayant chacun une particularité d'édition qui les rend uniques, ayant surtout l'enrichissement de documents autographes inédits, pour la découverte et la possession desquels il a fallu, j'imagine, un flair et des ruses de trappeur, Barthou les traite royalement. A eux les maroquins pleins, les gardes suaves, les dentelles exquises ; à eux les joailleries d'un Marius Michel. Là, au milieu de ses livres choyés, il est dans son élément, dans son climat préféré. Accroupi sur le tapis, ses hôtes assis sur des chaises, Barthou les leur montre un à un, commentant le manuscrit ajouté, faisant miroiter les reliures, l'oeil et l'oreille sensuellement attentifs au chatoiement des maroquins, au petit bruit soyeux des papiers. Un hôte veut-il voir de plus près le volume offert à ses yeux, Barthou, souple comme un gymnaste, se relève d'un saut pour le lui approcher, puis s'écrase à nouveau sur le tapis. Mais veut-il le toucher, Barthou fait un bond en arrière, comme si ses talons venaient de heurter une pile électrique.

|

| BIBILIOTHEQUE ARNAGA CAMBO-LES-BAINS PAYS BASQUE D'ANTAN |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire