DEUX ROMANCIERS ANGLAIS AU CIMETIÈRE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.

De nombreuses personnalités, originaires du monde entier, sont décédées et enterrées au Pays Basque.

Voici ce que rapporta à ce sujet l'hebdomadaire La Côte basque : revue illustrée de l'Euzkalerria,

le 13 juillet 1924, sous la plume de Paul Mieille :

"Deux Romanciers Anglais reposent au cimetière de Saint-Jean-de-Luz.

Dans l’ouvrage, déjà célèbre où il raconte "ses caravanes" d’apôtre du "spiritualisme nouveau", qui est, comme l’on sait, la doctrine de la survie, prouvée par les communications médiumniques avec les esprits des morts, l’écrivain anglais, Sir Conan Doyle, le génial créateur Sherlock Holmes, s’exprime ainsi :

"... Un intermède tragique vint interrompre nos expériences à Paris. J’appris soudainement que mon beau-frère, E. W. Hornung, l’auteur de "Raffles" et de tant d’autres beaux romans, était en train de mourir à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées. Je partis à l’instant, mais ne pus arriver que pour assister à ses obsèques. Hornung repose là, à trois pas de George Gissing, un écrivain pour lequel, lui et moi, avions une commune affection. Il est doux de penser qu’un homme de sa race et de sa profession lui tient compagnie là-bas, dans sa tombe pyrénéenne..."

Les "Wandexings of a Spirilualist" d’où sont tirées ces lignes, ont paru en 1921, et cette date situe celle de la mort de Hornung. Quant à Gissing, obligé de chercher un climat plus doux à ses poumons malades que celui de l’Angleterre, il vint séjourner à St-Jean-de-Luz et y mourut d’une attaque de pneumonie, le 28 décembre 1903.

La "colonie anglaise" de Saint-Jean-de-Luz, toujours plus nombreuse, n’a peut-être pas besoin qu’on lui rappelle ce que furent dans le royaume des Lettres — qui est la véritable république mondiale — les auteurs de "Raffles" et de "Démos". La présence dans notre champ de repos de ces deux notables compatriotes, ne peut-elle, cependant, leur être signalée, comme une preuve de plus, non seulement de l’attraction qui attire sur la Côte Basque les villégiaturants et les touristes anglais, mais aussi de la sympathie naturelle que la Terre de l’Euskalerria, ses paysages, ses caractères et ses mœurs, exercent sur les lettrés et sur les écrivains Anglais contemporains ?

Car, depuis Sarah Grant, amoureuse du Pays Basque et habituée de Cambo, jusqu’au Conrad, du Gold-Arrow (le plus grand, peut-être, des romans carlistes) — combien, déjà, d’hommes de lettres anglais, vivants ou morts, ont ressenti à l’égard de la Côte Basque Pyrénéenne, l’attirance mystérieuse et forte, qui transformait en véritable maladie — en mal d’amour ! — le "désir de l’Italie" qui posséda, autrefois, le jeune Gœthe, Byron, Keats, Shelley, notre Lamartine, notre Stendhal, sans compter tant de nos grands artistes, peintres, sculpteurs, architectes ou graveurs, dont la devise de jeunesse eût pu tenir toute dans la phrase fameuse : "Vedere... Roma, poi morire ! ! !"

Je ne puis m’empêcher de voir une coïncidence remarquable — une sorte de parallélisme curieux, si j’ose dire — entre ces quatre tombes étrangères de ces quatre écrivains anglais, illustres à divers titres et à des degrés différents : Les poètes Shelley et Keats, dans leur cimetière romain, les prosateurs Hornung et Gissing dans leur cimetière Basque.

N’y a-t-il pas matière à réflexions philosophiques, historiques, économiques, touristiques... et autres, dans le site et dans le temps de ces quatre tombeaux illustres : 1821-1921 ?! Rome- ?

Que de choses tiennent dans ces deux noms et ces deux dates ? Combien de pages d’histoire, histoire littéraire et histoire humaine, contenues dans ces quatre noms d’écrivains anglais endormis dans la paix sur la terre étrangère ! Ainsi leur tombe aura sa part de l’immortalité de leur nom et sur leur mémoire rejaillira un rayon éternel de la beauté des choses — joie perpétuelle ! — parmi lesquelles ils ont choisi de reposer.

Ayant rappelé le souvenir de ces deux romanciers anglais, devenus dans la paix du champ de repos nos compatriotes Luzéens, — ces notes seraient incomplètes, si quelques mots sur l'oeuvre de ces deux "novelists" de marque, n’y trouvait une place, petite ou modeste.

De E. W. Hormung, le "moins fameux", beau-frère de Sir Conan Doyle — le Roi du Roman policier, diraient les Américains ! — je me bornerai à citer trois ou quatre titres de romans a grands tirages, tels que la série des "Raffles" — "Under two Skies" — "Tiny Luttrell" — "The Shadow of the Rope" — "The Rogue’s March", etc., dont plusieurs, les "Rafles" en particulier, ont connu des succès de traduction et de Cinéma.

Créateur d’un type — qui fut, à son tour, peut-être, créateur de "types" —celui du "Gentleman cambrioleur". E. W. Hornung, s’accordent à dire ses biographes, fut un des hommes les plus spirituels de son temps. Ses traits d’humour, ses bons mots, dit Sir Conan Doyle, feraient la fortune d’un "échotier". Dans l’abondante, la surabondante production du roman anglais, E. W. Hornung, spirituel et lettré, gardera des lecteurs fidèles.

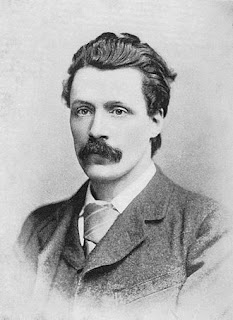

Je voudrais pouvoir m’étendre davantage sur l’œuvre de Gissing et sur Gissing lui-même, trop peu connu du public français.

Car, tel un arbre dans la futaie domine de sa haute cime et de ses branches noueuses, la verdure environnante, telle se présente l’œuvre de George Gissing dans les taillis et les sous-bois de la littérature contemporaine.

Mort relativement jeune, — à 46 ans — George Gissing laisse une œuvre considérable — 28 romans —, marquée d’une des individualités les plus vigoureuses de son temps et de son pays. N’ayant connu le succès que tardivement, succès relatif, d’ailleurs, et qui ne le mena jamais aux grands tirages — réservés aux gloires commerciales ! — Il n’eut pas à se plier au goût du public, ce dont il faut nous féliciter avec lui.

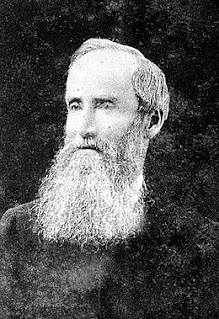

|

| ECRIVAIN GEORGE GISSING |

Travailleur acharné, liseur infatigable quoique délicat, érudit comme on ne l'est plus guère de nos jours, Georges Gissing a vécu volontairement, par choix délibéré, une vie "d’indépendant". Ni clan, ni chapelle ! ni parti, ni coterie !!

Aussi, fut-il, pour les uns "égoïste" et presqu’"anti-social", pour les autres "misanthrope" ou "révolté ". Tout cela, fait de timidités, de tendresses comprimées, de délicatesses blessées. Un tendre, au fond, quoique sa satire soit amère et son indignation cuisante.

L'œuvre de George Gissing est vraiment balzacienne, et par sa puissance et par son objet : la vie sociale de son temps. Elle mérite d'être connue ; elle le sera. Voici quelques titres, retenez-les, lecteurs : The unclassed, Demos, New-Grub Street, The Odd Women, Eve’s Ransom, The Crown of Life, Our friend the Charlatan, Will Warburton, Vcranilda, etc., etc.

Parmi toutes ces pages, écrites avec la chair et le sang d’une vie et d'un cœur, je n’en mets aucune au-dessus des "Papers of Henry Ryecroft", cette confession d’un solitaire, ce cri de bonheur du rescapé de l’enfer social, cet hymne mineur de franciscain qui s’ignore, à la nature, à ses joies paisibles, à sa divine maternité.

Si la joie m'est donnée, encore, de séjourner à Saint-Jean-de-Luz, j'irai souvent m'asseoir non loin de la tombe de Gissing, pour y relire "The Ryecroft Papers".

|

| LIVRE THE PRIVATE PAPERS OF HENRY RYECROFT DE GEORGE GISSING |