LA CHASSE À LA BALEINE ET LES BASQUES EN 1937.

Les Basques ont, dans l'Histoire, longtemps chassé la baleine.

Voici ce que rapporta à ce sujet l'hebdomadaire A la page, le 11 novembre 1937, sous la plume de

Marc Benoist :

"La baleine est-elle toujours chassée ? Existe-t-il encore beaucoup de baleines ?

Pour toute réponse, je vous citerai les statistiques norvégiennes récentes. Vous y verrez que, de 1905 à 1930, plus de 200 000 baleines ont été tuées et dépecées dans le seul océan antarctique. "Mais, me direz-vous, comment se fait-il qu’on ne nous parle jamais de cette chasse extraordinaire ? Pour moi, j’en suis resté aux romans de Jules Verne, vous savez, au temps de la chasse au harpon. Depuis la mort de Jules Verne, je croyais que les baleines avaient disparu."

La chasse à la baleine est méconnue en France. Et, cependant, quel rôle n’a-t-elle pas joué dans les annales maritimes de notre pays ? Quelle activité n'a-t-elle pas provoquée longtemps chez nos pêcheurs ? Que de souvenirs n’évoque-t-elle pas ?

La chasse au moyen âge.

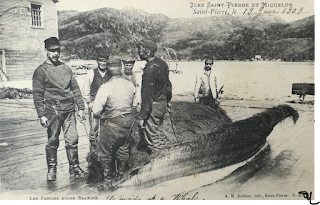

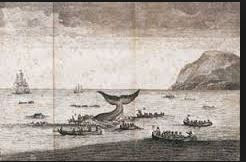

Au moyen âge, les baleines se montraient nombreuses dans la Manche et sur les côtes de l’Atlantique. On les apercevait nettement du rivage, car elles se signalaient de très loin par l’aigrette d’air condensé qui jaillissait de leurs larges évents. Dès cette lointaine époque, on les chassait avec frénésie, car l’huile de baleine était fort réputée et servait à maints usages. C’étaient les Basques qui s’adonnaient surtout à cette chasse dangereuse. L’un de ces monstrueux mammifères se montrait-il non loin du littoral ? Aussitôt la chasse s’organisait. Les marins poussaient à la mer leurs frêles embarcations. Ils partaient nombreux, car les risques étaient grands ; l’animal pouvait, en effet, se défendre avec furie ; c’était jeu pour lui que de faire chavirer les barques avec le seul remous de sa queue. Aussi fallait-il prévoir que chaque fois plusieurs embarcations seraient retournées. Dans ces conditions, il était nécessaire que d’autres embarcations fussent là pour retirer des eaux les marins naufragés.

|

| CHASSE A LA BALEINE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Et la chasse commençait...

Les Basques intrépides armés, qui de pieux à la pointe durcie au feu, qui de lances aiguisées, s’approchaient à grands coups de rame de l'animal géant. Puis ils plantaient leurs armes dans la chair de la baleine comme aux courses de taureaux font les "banderilleros". Ils cherchaient à atteindre les parties les plus sensibles du mammifère marin, telles que les yeux ou les évents.

Les heures s’écoulaient, heures trépidantes et bousculées s’il en était, marquées d’incidents de toutes sortes : hommes tombant à la mer ; embarcations retournées, voire même fracassées. Enfin, l'ardeur de la baleine faiblissait sous l’effet des blessures qui lui étaient faites ; un moment venait où, tombée presque inerte, elle se laissait approcher sans réagir. Victoire ! les Basques vainqueurs agrippaient alors l'animal monstrueux et s’en revenaient en chantant comme au soir d’une bataille heureuse, remorquant à grand’peine leur riche proie. Par quels cris de triomphe étaient-ils accueillis ! Car une baleine capturée, c’était la richesse pour le village.

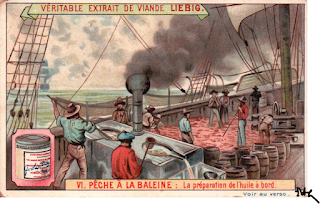

Le dépeçage du cadavre commençait sans tarder. On débitait de gros quartiers de viande qu’on faisait ensuite cuire dans des chaudières pour en extraire l’huile précieuse qu’ils contenaient. Puis, ensuite, on s’emparait des os de l’animal pour les travailler. L’huile était vendue fort cher ; elle servait à éclairer l’intérieur des maisons cossues ; elle brûlait dans les luminaires des couvents et des monastères. Quant aux os, on les utilisait pour maints usages ; on en faisait des sièges, des escabeaux ; ailleurs, ils formaient la charpente des habitations ; ailleurs encore, on les employait à la construction des églises, les maxillaires servant à constituer les porches de celles-ci.

|

| PREPARATION HUILE DE BALEINE A BORD NAVIRE |

Dès cette époque, la chasse était si profitable, que pour mieux apercevoir les baleines, des tours de guet furent élevées sur le rivage. Pendant plusieurs siècles, on pourchassa ainsi ces pacifiques animaux sur tout le littoral de l’Atlantique. Vint un jour, cependant, où, lasses d’être poursuivies avec un tel acharnement, les baleines cherchèrent refuge au grand large. Les Basques audacieux ne craignirent pas de les aller chercher jusque dans leurs repaires nouveaux. Et c’est ainsi qu’ils abordèrent peut-être en Amérique un siècle ou deux avant Christophe Colomb. En tout cas, au cours de leurs chasses, ils trouvèrent sur les bancs de Terre-Neuve un poisson jusqu’alors inconnu et qui devait par la suite jouer un rôle si grand dans l’histoire des pêches françaises : la morue.

|

| CARTE BASQUE DE L'ÎLE DE TERRE-NEUVE, DE LA CADIE ET DU CANAA |

La chasse aux XVIIIe et XIXe siècles.

Pendant les siècles qui suivirent, la chasse à la baleine donna lieu, en France, à des armements considérables. Au XVIIIe siècle, surtout, on vit des flottes entières partir pour les dures régions où règnent les glaces éternelles. Dès cette époque, on pénétrait même fort avant dans la banquise du Nord. De telles expéditions n’allaient pas d’ailleurs sans risques ni périls. Que de navires se sont, en effet, perdus corps et biens au milieu des champs glacés de l’Arctique, soit qu’ils aient été éventrés par des icebergs, soit qu'ils aient été écrasés comme des noisettes au moment de la formation de la glace.

Cependant, quels que furent les dangers courus, on poursuivait quand même les baleines, tant était élevé le profit qu’on en pouvait tirer. Les huiles végétales n’avaient pas pris alors l’extension qu’elles ont prises aujourd'hui. L’huile de baleine servait seule à la plupart des usages et ceux-ci étaient fort nombreux. Savez-vous, par exemple, que Londres était, à la fin du XVIIIe siècle, entièrement éclairée à l’huile de baleine ?

|

| HUILE DE BALEINE |

Malheureusement pour les chasseurs, le XIXe siècle avec son prodigieux développement industriel devait mettre un terme à tant de prospérité. Au fur et à mesure que ce siècle grandit, les huiles végétales et animales prirent un essor extrême ; l'huile de baleine, moins recherchée parce que moins nécessaire, vit ses prix s’effondrer à des niveaux jusqu’alors inconnus. La chasse perdit de son attrait ; peu à peu, comme fait un fruit qui se dessèche, le nombre des navires se rétrécit ; au milieu du siècle, le malaise devint débâcle. Des entreprises hautement réputées durent licencier leur personnel et donner à leurs bateaux d’autres destinations. Un seul armateur du Havre maintint pendant plusieurs années encore... et lâcha. .

La baleine encore chassée aujourd’hui.

Est-ce à dire que la baleine ne soit plus chassée de nos jours ? Que non ! Mais ce sont les étrangers qui ont le monopole de cette chasse, car — retour imprévu des choses — l’huile de baleine, après une longue éclipse, est de nouveau recherchée sur les marchés du monde. Elle doit son regain d’attrait au développement prodigieux de l’industrie chimique qui sait désormais tirer parti de presque tout. Aussi la chasse à la baleine connaît-elle de nouveau une faveur marquée.

Ce sont surtout les Norvégiens qui, aujourd’hui, s'y livrent. Ils travaillent, d’ailleurs, principalement pour le compte des Anglais, des Américains et avant tout des Allemands. Allez vous promener en été sur les quais de l’énorme port de Hambourg et vous verrez amarrée toute une flotte baleinière qui attend l’automne pour prendre la mer. Ce sera vers le Sud qu’elle gouvernera, car les baleines se montrent non plus dans l’Arctique mais dans l'Antarctique. Elles s’ébattent au large de ces terres inconnues qui s’appellent Victoria, Graham, Orcades et Shetlands du Sud... ayant comme seuls témoins les grands ours blancs et les pingouins boiteux.

Comment les chasse-t-on ? Chaque expédition quittant l’Europe comporte plusieurs bâtiments. L’un de ces bâtiments est un navire-usine ; les autres ont des chalutiers de grande pêche à la silhouette massive et trapue. Tous ensemble naviguent de conserve pour se prêter mutuellement secours, car dans ces parages incertains la route est périlleuse. L’hydrographie ne fournit que des renseignements très vagues, et, d’autre part, la brume, le brouillard, les icebergs dérivants constituent autant de dangers mortels.

Et la chasse commence !

L’expédition arrivée sur les lieux de chasse, celle-ci commence aussitôt. Le navire-usine mouille sur fond sûr et autant que possible dans une crique ou une baie protégée des vents et des courants. Les autres bâtiments — ceux qui ressemblent aux chalutiers de grande pêche, — sans plus tarder, partent à la recherche des baleines. Chacun chasse pour soi selon sa chance et son adresse. De la passerelle du bateau-chasseur, une baleine est-elle aperçue ? Alerte sur le pont ! alerte à la machine ! Le patron du bord, de la main, fait signe à l’homme de barre : "Comme ça", ajoute-t-il en montrant avec son bras tendu la direction vers laquelle il faut gouverner. Pendant ce temps, des marins affairés vont et viennent sur le pont. Les uns mettent en place les cordages qui serviront à remorquer l’animal une fois qu’il sera tué ; d’autres transportent des caissettes de bois qui ressemblent un peu aux caisses contenant des obus de petit calibre. Mais que font donc ces autres marins qui se trouvent tout à fait sur la plage avant du bateau ? On dirait qu’ils découvrent un petit canon. Eh oui, c’est un canon pneumatique, car le progrès mécanique est aussi passé par là, les harpons d’autrefois lancés à la main n’ayant plus place que dans les musées.

Peu à peu, le navire s’approche de la baleine, avec prudence toutefois, car l’animal, se devinant chassé, n’est pas d’humeur placide, il s’en faut. On arme le canon : dans la bouche de celui-ci, on introduit un harpon d’acier qu’on a eu soin de munir d'une cartouche de dynamite... Le pointeur vise sa proie : soudain, il appuie sur une gâchette ; on entend un bruit sec ; le trait part en sifflant, et si le tir est correct, il se plante dans la chair de la baleine comme une banderille en flammée sur le cou d’un taureau ; à peine ce trait a-t-il pénétré, que la cartouche de dynamite explose... l’animal, blessé à mort, fait aussitôt des bonds prodigieux ; puis ses forces déclinant, ceux-ci deviennent moins fougueux et moins désordonnés. Soudain, ils cessent ; la baleine, inerte maintenant, se met à dériver au gré des flots et des courants. Pour l’amariner, des canots sont mis à l’eau par le bâtiment-chasseur ; on entoure le monstre défunt ; dans sa chair, des agrafes sont enfoncées ; à ces agrafes, des cordages sont fixés ; ils vont permettre de remorquer la baleine jusqu’au navire usine.

Le baleinoptère plus difficile à chasser.

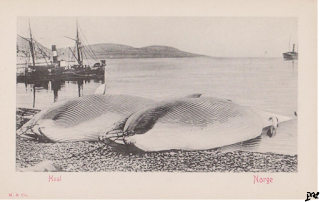

Si le remorquage d’une baleine ne présente pas de difficultés particulières, il n’en va pas ainsi des baleinoptères qu’on capture aussi très souvent. C’est que, morte, la baleine surnage tandis que le baleinoptère ne surnage pas. Avant d’être conduit à bord du navire-usine, celui-ci disparaîtrait sous les eaux si un moyen ingénieux n’avait pas été trouvé pour le maintenir en flottaison. Le baleinoptère est-il mort ? Le bateau-chasseur s’approche de l'animal aussitôt. Rapidement de grosses manches à air sont fixées sur celui-ci. Puis le baleinoptère est gonflé comme un ballon d’enfant. L’air qu’il emmagasine ainsi lui permet de demeurer à la surface de la mer. On le remorque en suite sans difficultés notables jusqu’au navire-usine.

|

| BALEINOPTERE NORVEGE 1952 |

Ce dernier est généralement un grand vapeur de 10 000 à 20 000 tonnes de déplacement. Son équipage comprend un petit nombre de marins et un grand nombre d’ouvriers, souvent deux ou trois cents. A bord, une véritable usine est installée non seulement pour l’extraction et le raffinage de l'huile, mais encore pour la préparation de multiples sous-produits.

|

| USINE FUSION HUILE DE BALEINE |

L’eau douce en importante quantité étant nécessaire tant pour les besoins de l’équipage que pour les travaux entrepris, de grands appareils distillatoires d’eau de mer sont établis à bord du bâtiment.

Sitôt qu’il est proche du navire-usine, le "chasseur" remorquant sa proie commence une manœuvre souvent délicate par mer agitée pour amener le cadavre de la baleine le long du navire-usine. A-t-il réussi ? Il ne reste plus qu'à hisser la baleine à bord du grand bâtiment. Besogne malaisée, d’ailleurs. Elle s’effectue à l'aide de câbles et de palans tirant l'animal sur un plan incliné qui va de la mer au pont du navire. Mais, depuis quelques années déjà, un système plus moderne est employé : l’avant du navire-usine s’entr’ouvre, en effet, comme les portes d’une écluse géante ; l’eau envahit aussitôt un large compartiment du navire ; dans ce compartiment, la baleine est remorquée. Une fois qu’elle se trouve en quelque sorte engloutie à l’intérieur de l'usine, des pompes puissantes assèchent le compartiment ; l’assèchement terminé, le dépeçage de l'animal peut commencer.

|

| CAPTURE DE BALEINE A LA PAGE 11 NOVEMBRE 1937 |

|

| CAPTURE DE BALEINE A LA PAGE 11 NOVEMBRE 1937 |