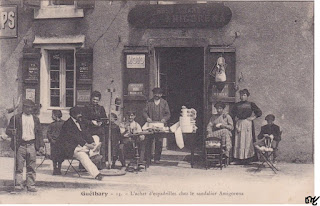

GUÉTHARY EN 1893.

En 1893, la commune de Guéthary compte environ 600 habitants.

Voici ce que rapporta à ce sujet La Revue Hebdomadaire, le 29 juillet 1893, sous la plume de

Gustave Guinches :

"Guéthary.

... Le résultat ne sera pas connu des assistants avant la nuit. Dans la voiture publique qui fait le service d’Urrugne à Saint-Jean de Luz, un vieux Basque, obligé par l’heure de quitter l’enceinte du trinquet, s'assoit en face de moi sur la rude banquette et me dit, les yeux étincelants : "Urrugne va gagner !" C'est un vieux routier de la pelote. En me narrant ses campagnes de joueur avec ses rivaux espagnols, sa physionomie rayonne et s’embellit à l’héroïsme de ses belliqueux souvenirs. Au gré de sa vigoureuse gesticulation, son béret se rabat sur le front, se redresse sur la nuque, dégringole sur l’oreille. Le Basque déclame, avec un grandissant pathétique, l’épopée de joutes sanglantes dans les Navarres et le Guipuzcoa : "Ce n’est rien, ce que bous benez de boir. Diou bilan ! S’ils abaient affaire à ceux de Vilvao !" Mon voisin, un prêtre de visage affable, vient de fermer son bréviaire et souscrit par des hochements de tête empressés aux transports du vieillard. Se mettant ensuite à l'unisson de ce lyrisme et s’adressant à moi : "Vous étiez au trinquent tout à l’heure, monsieur. C'était une partie sublime ! Mon Dieu, que c'était beau !"

... La voiture sur laquelle je viens de prendre place file grand train, se dirigeant vers Sare par la route qui s’est offerte au tournant d'un faubourg de Saint-Jean de Luz. Il est six heures du matin. Les fins écheveaux de brumes accrochées parmi les branchages des buissons se débrouillent aux démêloirs des premiers rayons de soleil. La Nivelle braisille entre les arbres, espaçant les nappes lumineuses de ses eaux dormantes dans les herbes des prairies. Sur l’horizon, la chaîne des montagnes s'étire, s'exhausse à mesure que le ciel s’unifie dans sa clarté. Les cimes surgissent en la netteté de leurs dessins, et la splendeur du jour dore d’illusoires richesses la stérilité des escarpements. Au-dessus de toutes apparaissent les Trois Couronnes d’Espagne. Les monts d'Espelette s'entaillent de vallées profondes. La Rhune hantée de mystères justifie la rumeur des légendes par l'aspect sinistre de ses versants. Et comme se lèvent de nouveaux sommets, le rêve s'élance vers ccs lointains creusés d'embuscades où se devinent les foisonnantes broussailles propices aux guérillas.

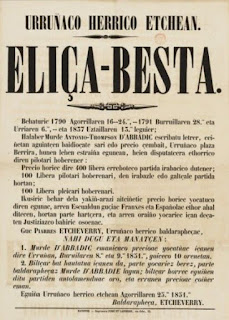

La voiture s’arrête à Saint-Pée-sur-Nivelle, devant la porte d’une auberge, pour le déjeuner du matin. Sur une toile cirée où des médaillons encadrent les profils des rois de France, l’hôtelière sert un fromage de brebis, une tourte de pain noir et une bouteille de vin clair d'une pétillante acidité. Des gendarmes assis sur un banc, devant la porte de la mairie tapissée d’affiches en langue basque, devisent paisiblement. Les rues sont désertes. Dans l’entr'ouverture des fenêtres, apparaissent les angles luisants de massives armoires telles qu'en fabriquaient autrefois les artisans du pays. Les façades des maisons se parent d'images saintes, de madones dressées dans des niches aux voûtes azurées, au-dessous desquelles des inscriptions gravées dans la pierre disent les origines et les premiers propriétaires de l’habitation. Elles sont toutes formulées comme celle-ci :

Martin de Habans Me Chirurgien

Et Jeanne de Monduteguy Sievret

Dame de Champerenne Etcheberria

Ft l'An 1707

Ou comme cette autre :

Martin d'Alcola et Marie d'Araioague Sevret

Dame de Monduteguy

Ft l'An 1676

Un donjon croulant, dévoré de lierre, rappelle, au milieu de jeunes et prospères cultures, l'antique château de Saint-Pée. C’est là que, jadis, se tenaient les nocturnes assemblées du sabbat. La chronique de Lancre, conseiller au Parlement de Bordeaux, venu en 1609 pour "instruire", avec le président d'Espaignet, contre les sorciers du Labourd, raconte qu'on y adorait le démon sous la forme d’un bouc auquel on sacrifiait des enfants après les avoir fait renoncer à Dieu. "On y célébrait la messe par dérision et moquerie avec l’hostie noire, et les jeunes filles allaient y garder des troupeaux de crapauds et de vipères, tandis que les vieilles femmes composaient des onguents."

|

| CHÂTEAU DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE PAYS BASQUE D'ANTAN |

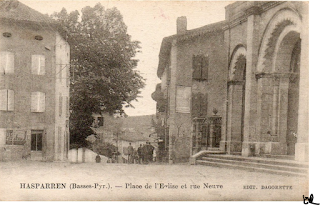

Les vallées se resserrent. Au bord du chemin, l'herbe tassée laisse à peine filtrer une murmurante galopade de ruisselet. Puis, les cloisons s'élargissent et, parmi les clairs espaces de la plaine, des maisons se groupent, dominées par la lourde carrure d'un clocher.

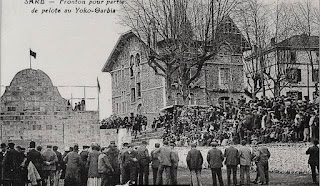

C'est Sare, l’Athènes du pays basque, où les traditions locales sont conservées dans leur originelle vigueur. Les fêtes sont à leur troisième jour. La veille, en séance solennelle, avait eu lieu le concours d improvisation, dont le prix était décerné à une jeune femme des provinces de Navarre, chargée de faire l'apologie de la quenouille et luttant d'argumentation avec un habitant de Sare institué panégyriste du makila.

|

| PARTIE DE PELOTE SARE PAYS BASQUE D'ANTAN |

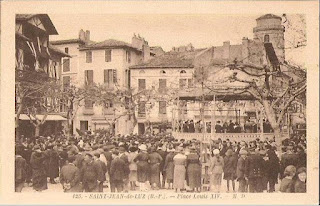

La place du jeu de pelote est une des plus vastes de la région. Sur le mur qui reçoit le choc des balles, une inscription se détache en majuscules :

Debekatua Da Bleka Haritcea.

Elle signifie : "Il est défendu de jouer au blaid." Cependant, en dépit de cette prohibition, sans doute abrogée par des règlements plus libéraux, c'est une partie de blaid qui va réunir sur l’arène les concurrents des villages voisins. Les spectateurs s'installent au long des gradins étagés en amphithéâtre. Une fanfare exécute des airs dolents. La partie commence, une partie de "balle au mur", plus calme et plus naïve que le trinquet savant et tumultueux. Seule est intéressante l'agilité des joueurs qui se disputent la balle, s’agenouillent, rampent pour la recevoir, s’élancent sur elle en une souple détente de jarrets, la claquent au vol ou la projettent vers le but par une soudaine courbe de bras.

|

| PARTIE DE REBOT SARE PAYS BASQUE D'ANTAN |

La longue succède au blaid. Les joueurs au nombre de huit, partagés en deux camps, ont la main droite armée du chichtra, un gantelet d’osier, creux et recourbé, dépassant de plus d’un pied l’extrémité des doigts. Un crieur annonce le résultat de chaque coup. Devant le but est le premier attaquant. Un de ses compagnons se place à la limite du champ, et le troisième se tient à égale distance des deux. C'est l’attaquant, le buteur qui donne le signal. Il lance la pelote à main nue contre le but, de façon qu'elle vienne rebondir sur le sol. Son adversaire la saisit au passage, et le soufflet de sa raquette l’envoie, comme envolée d’une fronde, jusqu’au poste ennemi où le joueur la reçoit dans son gant et, lui faisant rebrousser sa trajectoire, la retourne à son partner.

Le public suit, avec une vive émotion, les péripéties du jeu. Il en souligne les finesses par de flatteuses rumeurs. Les pièces de cent sous des parieurs pleuvent dans le béret du crieur annonçant les points. Mais, malgré ces démonstrations, d’ailleurs peu chaleureuses, l’assistance est récalcitrante à l'enthousiasme, et, près de moi, caressant sa barbiche, un douanier résume l’opinion en murmurant :

- C’est tout de même malheureux que les plus mazettes de Sare se soient donné rendez-vous.

|

| FERDINAND COMPTEUR DE POINTS PAYS BASQUE D'ANTAN |

A l’auberge de l’Union, au pied de la Rhune, le dîner copieux, bourré de rôtis, de volailles et de sauces incendiées aux braises des piments, est servi dans une chambre dont les murs sont décorés de peintures candides où les quatre saisons s’allégorisent par des visages féminins.

Dans la pleine chaleur où viennent de s’éteindre les bruits de la fête, une flûte pastorale pique des airs dansants. Debout, au seuil de la cuisine, un aveugle souffle dans le chirola qu'il vient d'emboucher et pianote d’une main sur les trous du flageolet rustique, tandis que de l'autre il s'accompagne en battant le tambourin pendu à son bras par une lanière, ainsi qu’une anse de panier. Un chien minable, le poil tremblant et zébré de récentes bastonnades, portant un collier sur la plaque duquel est gravé ce nom : "Batista Hirigoyen", s’accroupit entre les jambes de son maître, peureusement. Des passants se détournent de leur chemin et entrent dans la cour de l’auberge. L’un d’eux entraîne hors de la cuisine une jeune servante, et le fandango commence aux sons du chirola. Les premières mesures sont lentes. Les danseurs, l’un devant l’autre, les bras souples et balancés au rythme de valse, les doigts claquant comme des castagnettes, passent et repassent, échangeant des regards avivés au crescendo du mouvement. La femme, dressée sur les fines pointes de ses espadrilles, se rapproche de l'homme, puis se dérobe et, par des voltes soudaines, se soustrait à la poursuite de son cavalier. La musique s’accélère. A ce moment les yeux du valseur se fanatisent, roulent de flambantes prunelles dans leurs orbes dilatés. Il s'avance vers la jeune fille à petits pas rapides et rusés. Elle l'évite. Il presse la mesure. Ses io ! io ! haletants invectivent le flûtiste. Les danseurs tournent l’un autour de l’autre, et, s'étant rejoints enfin, leurs pieds s’entremêlent dans un allégro fébrile et triomphant.

|

| FANDANGO PAYS BASQUE D'ANTAN |