VINGT ANS D'INTIMITÉ AVEC ROSTAND.

Paul Faure a été l'ami et le confident d'Edmond Rostand pendant des décennies.

|

| LE PEINTRE PASCAU, FAURE ET ROSTAND ET MADAME ROSTAND EN 1902 PAYS BASQUE D'ANTAN COLLECTION MUSEE BASQUE BAYONNE |

Voici ce que rapporta à ce sujet le journal Les Annales Politiques et Littéraires, le 1er août 1927,

sous la plume de Paul Faure :

"Vingt ans d'intimité avec Edmond Rostand.

L'Arrivée à Cambo. — Les soirées du Dr Grancher. — La gloire à vingt-neuf ans. — Edmond Rostand et Louis De Robert. — Etchegorria. — Sarah Bernhardt à Wagram.

IV (Suite).

Huit jours plus tard, quelle n'est pas notre stupéfaction quand, revenant, comme chaque nuit, de Brunen à Vienne, nous voyons, au-dessus de Wagram, une vive lueur et nous entendons un vrai vacarme de foire ! Nous nous penchons aux portières ; le train avance, court, s'arrête. O surprise ! La gare de Wagram, la sinistre petite gare morte que nous traversions chaque nuit entre deux vagues quinquets, resplendit maintenant de lumières ! Elle est décorée, enguirlandée de fleurs en papier. Des voitures attendent, des chevaux piaffent. Flanqué du bourgmestre de Wagram et de son adjoint, encadré de cavaliers porteurs de torches, notre homme, notre homme de l'hôtel, est là, qui sourit, en gants clairs, et en redingote.

— Madame illustre tragédienne, prononce-t-il en s'approchant suivi de son escorte, permettez-nous de vous recevoir sur ce sol célèbre. Permettez-nous de vous conduire à ce champ de bataille immortalisé par le plus grand des soldats. Il nous semble, madame, que cette terre sera plus sacrée encore quand vous l'aurez foulée.

Cependant, Sarah, tout en s'apprêtant avec nous à mettre pied à terre, avait écouté du seuil de son wagon, la figure penchée, le visage radieux d'une souveraine qui accueille l'hommage d'un de ses sujets. A ce moment, son regard rencontre l'horloge, qui marque deux heures.

|

| ACTRICE SARAH BERNHARD PHOTO DE NAPOLEON SAVORY |

— Deux heures ? interroge-t-elle... Deux heures ! qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ! Cette horloge est détraquée, j'imagine ?

On lui répond que l'horloge marche à merveille, mais que la représentation s'est terminée plus tard que d'habitude, et qu'il est bien deux heures du matin. » Alors elle se tourne vers le mécanicien du train et hurle : "— Continuez ! En route ! en route !

Ah ! notre bonhomme ! Et le bourgmestre ! Et l'adjoint ! Toujours je me rappellerai la tête qu'ils firent devant ce train qui repartait, les plantant là, eux et leur suite. Toujours je me rappellerai leur stupeur, les yeux ronds devant Sarah qui rentrait dans son wagon, sans même se retourner vers le malheureux arrêté en plein discours, et qui restait, écroulé, grotesque, au milieu de ses cavaliers et de ses girandoles !"

— Et quel fut l'épilogue de cette histoire comique ?

— Je ne l'ai jamais su, car, rappelé à Paris par dépêche, je quittai Vienne le lendemain. Il est fort probable que Sarah, quand elle revit l'impresario et le bourgmestre de Wagram, n'expliqua rien du tout, comme si rien ne s'était passé. C'est assez sa manière.

Et nous voilà réarpentant l'allée, d'Etchegorria à l'hôtel d'Angleterre, de l'hôtel d'Angleterre à Etchegorria.

|

| ETCHEGORRIA CAMBO 1902 PAYS BASQUE D'ANTAN |

Je repense souvent à ces promenades. Tout contribuait à me les rendre agréables. Ce m'était un vrai chagrin quand, le matin, en m'éveillant, j'entendais la pluie. Rostand, dans cette période de résurrection qu'est la convalescence, était d'une humeur juvénile. Et quel heureux décor que ce Cambo, avec ses maisons qui ont l'air de flâner, ses passants qui ne se hâtent jamais !

Il est onze heures. Rostand apparaît sur le perron d'Etchegorria. Il jaillit de la porte. Son pas est léger, rapide, mais souvent fauché par une voix brusque partie du perron.

— Monsieur ! Monsieur !

C'est le valet de chambre qui vient de s'apercevoir que son maître a oublié quelque chose : ou son monocle, ou son portefeuille, ou sa montre. Il est la distraction même. Et cela vient de ce qu'il travaille constamment. Rostand n'est pas de ceux qui se mettent à la besogne à heure fixe, s'installent à leur table, prennent leur manuscrit comme un bureaucrate sa paperasse, et, quand ils l'ont quitté, n'y pensent plus ; il travaille à peu près n'importe où, n'importe quand. Aussi n'existe-t-il pas de manuscrits de lui, j'entends par là de vrais manuscrits, ficelés, cousus, reliés. Rostand a toujours tout écrit, théâtre ou poèmes, sur de petits carnets, ou même sur de simples bouts de papier. L'écriture est extrêmement menue, presque illisible, le plus souvent au crayon et coupée d'arabesques ou de dessins.

Douce lenteur de ces promenades avec Rostand ! De dos et d'un peu loin, nous devions avoir l'air de ces convalescents comme il y en a tant ici, qui marchent à si petits pas qu'ils semblent près de s'arrêter. Ce n'est pas à Paris, dans l'agitation des rues, que l'on peut causer. Mais ici ! Ce néant d'activité, cette atmosphère de cloître ! Quel endroit pour parler sans hâte ! On y est plus à l'aise que dans la chambre la plus sourde.

Toujours les mêmes gens que nous rencontrons : des malades, le facteur, l'aumônier du couvent, les douaniers, un vieil Anglais qui va et vient, coiffé d'un casque colonial, sur un fantastique tricycle dont la ferraille est, à elle seule, plus bruyante que tous les bruits de Cambo. Tous sont déférents avec Rostand. Les malades s'inclinent ; l'aumônier, qui est octogénaire et dont la vue n'est pas fameuse, a, le pauvre homme, un geste affolé pour enlever son chapeau quand il n'a pas reconnu Rostand tout de suite ; le facteur, bien que toujours ivre, arrive, par un effort considérable, à dire, d'une voix à peu près d'aplomb, un : "Salut, Monsieur Rostand !" ; les douaniers se mettent au port d'arme ; et l'Anglais, tout tremblant de lâcher son guidon, ôte son casque autour duquel s'enroule un linge blanc.

Nous parlons de Cyrano, repris récemment à la Porte Saint-Martin.

|

| THEÂTRE PORTE SAINT-MARTIN PARIS 1907 |

|

| CYRANO DE BERGERAC PIECE D'EDMOND ROSTAND |

— Voyons, dis-je à Rostand, quelles sont les origines de votre pièce ? L'idée vous en est venue quand et comment ? J'imagine que tout ce qu'on en a raconté est faux, ou à peu près.

— Archifaux, en effet. Comment l'idée m'en est-elle venue ? Pas d'un seul coup ; j'entends par là que ma pièce ne s'est pas présentée à mon esprit dans ses grandes lignes, dans son plan essentiel. C'est peu à peu, morceau par morceau, qu'elle s'est construite.

— Mais j'ai lu, je ne sais où, que vous portiez l'idée de Cyrano depuis votre enfance ?

— Oui et non ; c'est-à-dire que j'étais depuis longtemps poursuivi par ce personnage de Cyrano ; il me hantait dès le collège, et lentement, à mon insu, il s'organisait autour de lui une action dramatique. Cela me restait encore très vague, quand je rencontrai ce maître d'études surnommé Pif-Luisant, dont il est question dans Les Musardises. Son âme était aussi belle que son physique était disgracié. Le contraste me frappa. Pourtant, ce n'est que plus tard, à Luchon, que je devais voir, ce qui s'appelle voir, ma pièce. Mais je continuai de n'en pas écrire un vers. Je craignais d'y toucher.

— A Luchon ? Et pourquoi à Luchon ? Rostand sourit.

|

| MONUMENT ROSTAND 65 LUCHON |

— Je tairai le nom de celui sans qui, peut-être, je n'eusse pas fait Cyrano. Ainsi, je pourrai vous répondre.

Donc, à Luchon, j'avais un ami que je voyais chaque jour. Il était amoureux d'une jeune fille ; mais il s'y prenait mal pour faire sa cour. Le pauvre garçon était d'une timidité désastreuse. La jeune fille s'éloignait de lui de plus en plus. Désespéré, il vint me demander conseil. J'eus pitié de lui, et, le jeu m'intéressant, j'entrepris de le traiter comme un malade. Je lui disais constamment :

— Vous ferez ceci, vous ferez cela. Soyez plus entreprenant, plus prenant, plus tendre... Ou bien, jouez le détachement, l'indifférence...

Mon traitement ne se bornait pas à des conseils. Bien entendu, mon ami écrivait souvent à la jeune fille. Quelles lettres ! Gauches et n'en finissant pas. Il fut entendu que, désormais, je les lui dicterais. Je ne sais quelles confidences il faisait à son père ; mais celui-ci, chaque fois qu'il était seul avec moi, se lamentait de le voir si naïf et si simple. Mon traitement réussit, et même plus que je ne l'aurais espéré. La jeune fille s'attendrit. Elle ne résista pas à l'accent des lettres. Un soir vint, où le père me dit à l'oreille :

— Vous savez, je suis bien revenu sur mon fils. Il n'est pas si sot que ça... Nous avons causé très sérieusement, ces jours-ci ; il m'a dit des choses pleines de bon sens, dont je ne l'aurais pas cru capable.

Et, baissant encore la voix, il ajouta :

"— J'ai lu une lettre qu'il écrivait à cette jeune fille. Elle traînait non fermée sur la table, j'ai cédé à la tentation... En somme, je ne faisais que mon devoir de père. Eh bien ! j'aurais voulu vous la montrer, c'était un bijou !"

— Et, dis-je, comment cela finit-il ?

— Par un mariage. Depuis, je n'ai revu mon ami que de loin en loin.

— J'imagine qu'il a dû être assez remué par Cyrano et qu'il a dû écouter avec une attention toute particulière, le cinquième acte...

Mais ma curiosité ne se tint pas quitte.

— Est-ce là tout ce qui, dans votre pièce, vous est venu directement de la vie ?

— Pas tout. La scène du duel se rattache à un souvenir de mon enfance, — les épées.

Rostand se tait, avec cet air lointain qu'il a souvent, comme s'il pensait brusquement à autre chose. Mais, aussi impitoyable qu'un journaliste, je le ramène au sujet :

— Tant pis si je vous ennuie ! Racontez-moi les épées.

— Vous ne m'ennuyez pas. Mais, à propos de Cyrano, je viens de me rappeler que la troupe de la Porte Saint-Martin joue à Biarritz, qu'elle poussera certainement jusqu'à Cambo, qu'il me faudra la recevoir, et qu'en ce moment ce me sera une fatigue. Les épées !... Voilà ce que c'est. Un jour, quand j'étais enfant, Paul de Cassagnac, grand ami de ma famille, vint à Marseille pour se battre en duel. Mon père était un de ses témoins. Cassagnac avait laissé ses épées chez nous, rue Montaux. C'étaient de belles épées, avec ceci de particulier que leurs coquilles étaient d'argent. Pendant les quelques jours qu'elles restèrent dans notre maison, je ne me privai pas, aux instants où j'étais seul, de les toucher, de les manier. Je jouais au duel, je tirais contre un ennemi imaginaire. Surtout, je les faisais tinter, car, ce qui me charmait le plus en elles, c'était le son argentin de leur coquille. Cassagnac, qui prenait chez nous ses repas, nous racontait, avec une exubérance de voix et de gestes, que ces coquilles tintaient tout le temps du combat. Il imitait le bruit. Il faisait un ding-dong que j'écoutais, fasciné. C'est en pensant aux épées de Cassagnac que j'ai écrit le duel.

|

| PAUL DE CASSAGNAC DUELLISTE ET DEPUTE DU GERS DE 1876 A 1902 |

Ainsi, toutes les oeuvres, même les plus apparemment fantaisistes, sont toujours, dans quelque mesure, des reflets de la vie. Le réel se trouve sans cesse dans la fiction du poète. Des sensations, des souvenirs alimentent l'imagination créatrice.

— Finalement, où avez-vous écrit Cyrano ? A Luchon, probablement ? Et vite, n'est-ce pas ? Cela se sent à une aisance, une rapidité, une verve... Vous devez être de ceux qui travaillent facilement, et dans la joie ?

— Non, je n'ai pas écrit Cyrano à Luchon, mais dans la banlieue de Paris, à Boissy-Saint-Léger, et à Paris même. Quant à croire que je travaille dans la joie, comme vous dites, vous auriez tort.

Mon oeuvre m'amuse tant qu'elle n'est encore qu'à l'état de projet ; dès que je commence à l'écrire, elle devient pour moi une espèce de torture. Je refais continuellement ce que j'ai fait. J'ai comme une manie critique, et qui s'exerce souvent de façon singulière : c'est ainsi que je ne peux pas lire un roman, si parfait soit-il, sans lui combiner une autre action, que je ne peux voir jouer une pièce sans lui chercher un dénouement différent ou contraire.

Nous allions quitter l'allée pour prendre un chemin lorsqu'un vieillard, que nous n'avions pas vu venir, s'approche, tenant par la main un petit garçon vêtu en marin.

— Maître, dit-il, pardonnez-moi mon indiscrétion. Mais vous voyant, je n'ai pu résister au désir de vous conduire mon fils pour que vous le bénissiez. "Tu pourras, dit-il en se tournant vers l'enfant, tu pourras dire plus tard que tu as vu l'auteur de Cyrano."

Rostand, un peu confus, embrasse l'enfant, lui tapote les joues, lui demande ce qu'il fait. L'enfant répond, tandis que son père écoute, les yeux ravis ; puis, après quelques paroles, le vieillard et l'enfant s'éloignent, le vieillard saluant et remerciant, l'enfant faisant bonjour drôlement, de son large chapeau de paille dont les rubans, brodés d'ancres d'or, balaient le sol.

Nous reprenons notre promenade. Je reviens à Cyrano.

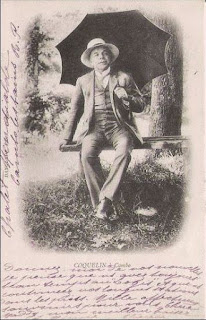

— Est-ce que quelqu'un avait prévu le triomphe de la pièce ? Il paraît que Coquelin allait répétant partout qu'elle serait un des plus grand succès de ce temps.

— En effet, Coquelin avait confiance. Mais, pendant les répétitions, rien ne portait, et les acteurs faisaient plutôt grise mine. Cependant, je serais injuste en disant qu'à part Coquelin, personne n'avait prévu la carrière que ferait Cyrano. Quelqu'un en eut l'intuition. Ce fut Mme Marni, la romancière.

|

| MME JEANNE MARNI ROMANCIERE |

Cyrano, son extraordinaire succès, serait un thème inépuisable à ma curiosité ; et je m'apprête à interroger encore Rostand, quand nous voyons accourir un domestique d'Etchegorria.

— Madame s'inquiète, s'écrie-t-il, parce qu'il est bientôt une heure et demie et que Monsieur n'est pas rentré.

— Ne vous frappez pas, me dit Rostand en souriant, ma femme a l'inquiétude un peu facile.

Nous rentrons en causant. Du seuil d'Etchegorria où elle attendait, Mme Rostand vient à nous, elle nous dit qu'elle commençait à croire à un accident.

|

| MR ET MME ROSTAND EDMOND |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire