L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE AU PAYS BASQUE EN 1833.

Après la loi Guizot du 28 juin 1833, une vaste enquête est lancée, dans toute la France, durant l'automne 1833, afin de connaître l'état de l'enseignement primaire.

Voici ce que rapporta à ce sujet M. Hourmat dans le Bulletin du Musée Basque N° 24 en 1964 :

"Etude.

L'Enseignement Primaire dans le Pays Basque d'après l'enquête de 1833.

... Le local laissait trop souvent fort à désirer. Telle salle était à planchéier (le maire de Garindein en fit la promesse), telle autre n'avait pas de "croisée vitrée" (à Béguios, Chéraute). Particulièrement "obscures" étaient les écoles de Licharre, Sorholus, "exiguë" celle d'Osserain (le maire suggéra "d'agrandir en prenant sur le cimetière"), "malsaine" celle d'Orsanco (de dangereux courants d'air traversaient ce local "infâme"). Parfois une simple grange servait d'école, à Moncayolle-hameau ou à Amendeuix. Plus souvent, l'école se tenait en plein air "aux portes de l'Eglise", à Moncayolle, Undurein, Ahaxe, Irouléguy (où les tombes pouvaient servir de tables !), Oyhercq, Roquiague. Mais il fallait bien, en hiver, se réfugier dans l'église, "dans quelque coin de l'église", ou encore chez l'instituteur, à Charritte-de-Haut, à Lacarry où l'instituteur faisait classe dans la cuisine, à Oyhercq "où le maître demeurait dans une auberge, fréquentée le dimanche". A Arnéguv en ce mois d'octobre, on réparait le local et "en attendant, l'instituteur faisait la classe de l'autre côté du pont d'Espagne, à la porte d'une chapelle". Ainsi les locaux, quand ils existaient, restaient très insuffisamment aménagés, et si Bidarray avait à sa disposition "un vaste local, d'une ancienne chapelle", l'école dépourvue de cheminée était très froide en hiver. Exceptionnellement, à Asme, on venait de construire "un local neuf, au porche de l'Eglise, vitré, avec une cheminée et un escalier en pierre".

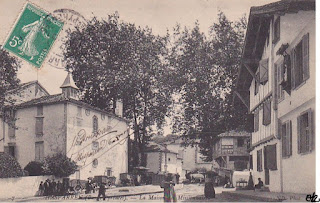

EGLISE ET ARRIVEE A LA PLACE DE BIDARRAY

PAYS BASQUE D'ANTAN

PAYS BASQUE D'ANTAN

La pauvreté et l'insuffisance des locaux et du mobilier scolaire reflétaient trop souvent la médiocrité des ressources de la commune : elles pouvaient résulter également de la mauvaise volonté des conseils municipaux et d'une opinion publique indifférente ou hostile à l'instruction primaire.

L'enquête de 1833 précisait enfin certains aspects de la personnalité du maître d'école et de ses rapports avec les habitants et les "autorités". L'inspecteur s'informa du caractère de l'instituteur, préoccupé de savoir "s'il était exempt de tout emportement" et "s'il s'abstenait de frapper les élèves". Dans l'arrondissement de Bayonne, Pasteur ne releva aucun exemple de brutalité scandaleuse, mais répondait prudemment à la deuxième question, "pas toujours", se hasardant à justifier alors l'instituteur, car "il y a des occasions !..." Il en était de même dans l'arrondissement de Mauléon. Le maître d'école de Hélette déclarait "s'abstenir de frapper rudemment" et Montlezun lui recommanda "de ne pas le faire du tout". L'instituteur septuagénaire de Moncayolle "frappait quelquefois les élèves sans leur faire grand mal" ! Celui de Charritte-de Bas "frappait peu, mais ne frappera plus". L'ancien militaire, Laxague, instituteur à Trois-Villes, promit également "de ne plus frapper", ainsi que Carriquiry, ancien marin, maître d'école à Charritte-de-Haut. De tels exemples demeuraient très rares ; beaucoup plus nombreux étaient les instituteurs "aimés" de leurs élèves, et qui "avaient su s'attirer leur affection". Montlezun pouvait écrire dans un de ses rapports : "J'ai défendu l'usage infâme des fustigations et la férule d'odieuse mémoire", mais nous ne saurions dire dans quelle mesure les châtiments corporels étaient fréquents. De toute façon, la discipline laissait souvent à désirer et le même inspecteur recommandait des classes "plus silencieuses".

Autre scandale dénoncé par l'enquête : la fréquentation du cabaret. Les exemples en sont également rares. Le maître de Mouguerre, "un peu sujet au vin", promit de ne plus fréquenter le cabaret ; celui de Saint-Etienne-de-Baïgorry, "buvait trop abondamment" et celui de Çaro dut prendre la résolution "de ne plus revenir au cabaret". L'instituteur de la misérable école de Sussaute "s'adonnait un peu à la boisson".

|

| ECOLIERS PLACE DE LA MAIRIE BAÏGORRY PAYS BASQUE D'ANTAN |

En fait, la très grande majorité ne formait que "des relations honorables", certains maîtres faisant preuve d'une grande piété et ne fréquentant que des prêtres ! Les conflits entre instituteur et curé étaient exceptionnels. A Jatxou, "le maître d'école était mal vu du curé, du côté duquel était le tort", si l'on en croit l'inspecteur. À Ossès (Horça), l'instituteur était "peu au gré de monsieur le curé, qui lui reprochait ses immoralités" et des relations peu honorables ; son collègue, qui vivait séparé de sa femme, n'était pas mieux vu. L'instituteur d'Oyhercq, "de caractère léger", s'entendait fort peu avec le curé. Mais les rapports d'inspection établissaient dans la plupart des cas, que l'entente régnait, avec parfois une "estime" réciproque ; à Bidarray, instituteur et curé étaient frères.

Cependant le conflit aigu qui opposait à Hasparren, le clergé et les maîtres d'école, mériterait quelques réflexions. Nous rapportons ici la "version" de l'inspecteur Pasteur. A Hasparren, "l'influent fanatisme de quelques ex-missionnaires qui s'y sont retirés... détournait les pères et mères de confier leurs enfants à ce qu'ils appelaient "les institutions modernes" et de leur apprendre le français... L'instituteur Roquelaure y a enseigné depuis 22 ans ; par l'effet d'iniques manœuvres, ii se trouvait réduit à deux élèves !... sous prétexte qu'il ne sait pas le basque pour enseigner cet idiome. Toute la confiance était dévolue par ces Messieurs à Monsieur Iriart, maître de pension, qu'ils ont appelé de Cambo, et qui a donné dans leur sens. Elle était encore dévolue par ces Messieurs à des femmes qui n'avaient d'autorisation ni d'autre aptitude que la bigoterie. Les deux autres instituteurs Carrière et Marlène, étaient aussi délaissés pour les autres motifs".

|

| MAISON DES MISSIONNAIRES HASPARREN PAYS BASQUE D'ANTAN |

Entre instituteur et maire les conflits signalés par les inspecteurs sont aussi rares. A Ostabat, à Garindein le maître d'école était "assez mal avec le maire, et fort bien avec le curé" ainsi qu'à Amendeuix.

L'enquête de 1833 faisait donc état de la bonne entente qui régnait dans les villages du Pays Basque entre maître d'école, curé, maire (ce qui n'excluait pas, bien au contraire, cet "état de sujétion" préjudiciable à la fonction).

Le recrutement des instituteurs était essentiellement local : nombreux étant ceux qui enseignaient dans le village natal et ceux dont toute la carrière se déroulait dans un même village. A Bidart, Guilharréguy avait une autorisation datée de l'An V de la République. A Ahaxe, Espondaboure exerçait depuis 58 ans sans s'être préoccupé d'une quelconque autorisation. De nombreuses autorisations portaient la date d'octobre 1817. Parmi ces maîtres d'école qui exerçaient depuis le début de la Restauration, les inspecteurs relevaient un certain nombre "d'anciens militaires". Etcheberry Arnaud à Ibarolle, Mourguiart Gratien à Ossès, Durruty Jacques à Saint-Michel ("ancien officier de la République"), Bedecarrasburu Jean à Sorholus ("ancien militaire de la Ire Réquisition"), Mignaqui Pierre à Camou Sihigue.

|

| QUARTIER DE L'EGLISE ET MAIRIE CAMOU-CIHIGUE PAYS BASQUE D'ANTAN |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire