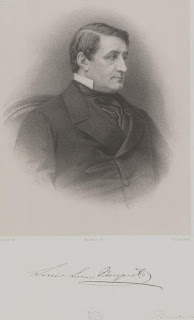

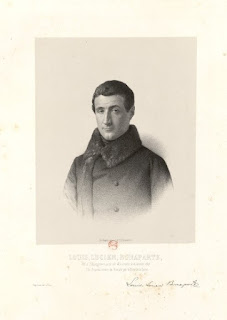

LOUIS-LUCIEN BONAPARTE ET LA LANGUE BASQUE.

Louis-lucien Bonaparte, né le 4 janvier 1813 à Thorngrove (Worcestershire, Angleterre) et mort le 3 novembre 1891 à Fano (Marches, Italie), a été député, puis sénateur du Second Empire et philologue, spécialiste de la langue Basque.

Voici ce que rapporta à ce sujet L'Echo de Paris, le 1er septembre 1912, sous la plume de Frédéric

Masson, de l'Académie française :

"Le Prince Impérial.

Ce fût en juin 1874 que je le vis pour la première lois, l'unique, — car, depuis lors, retenu à Paris par son service, je ne pus, en cinq années, trouver le loisir de passer le canal. Nous avions été à Cambden place présenter nos hommages à l'Impératrice. Après une longue audience, elle nous mena à son fils. Dans la salle à manger, on avait étendu sur le parquet, un chemin de linoléum, et le prince, en tenue très simple, d'escrimeur-collégien, — pantalon de toile, veste de toile, masque à garniture rouge, — faisait vigoureusement assaut contre un très grand et très bel homme, mince, bien pris en sa taille, d'une désinvolture élégante, qui, en maillot noir, en veste noire aux enjolivements rouges, gants noirs et sandales noires, avait sous les armes la tenue d'une "première épée" et n'ignorait point l'art de mettre sa grâce en relief. Nécessairement, l'Impératrice et les personnes qui l'accompagnaient s'étaient placées, face au prince, qui tirait à fond, de tout son cœur, avec un besoin, de se dépenser, une ardeur au fer qui le mettait en prise à chaque instant ; mais l'escrimeur noir se contentait de parer et d'indiquer la riposte ; il avait, dans sa parade, quelque chose de lassé qui était suprêmement élégant, mais un peu dédaigneux, et qui, naturellement, provoquait de plus vives attaques, toujours infructueuses. A la fin pourtant, le tireur noir sentit que le prince s'énervait à subir une supériorité qui ne daignait pas même s'affirmer et il prit son parti d'attaquer. Pour un magnifique dégagé, il se fendit académiquement et, à ce moment, la galerie attentive perçut un léger déchirement. Le maillot noir avait craqué et, devant les marques de bienveillance par lesquelles l'Impératrice s'efforçait de couvrir les rires qui fusaient autour d'elle, le tireur hoir redoublait d'agilité, de grâce et de nobles efforts ; et, à chaque mouvement, une maille sautait, si bien qu'au bout de quelques instants une blessure s'ouvrit, assez large pour faire tout redouter. L'Impératrice interrompit l'assaut, combla de compliments le tireur noir et se retira, laissant le prince, qui ne comprenait rien à ces fous rires, achever, en tête-à-tête, ce duel fatal au maillot.

.jpg) |

| PRINCE IMPERIAL LOUIS-NAPOLEON 1878 |

Je revis le prince le surlendemain et je pus causer, avec lui durant une fin d'après-midi et une soirée. Il y avait assurément en lui infiniment de jeunesse et d'une jeunesse qui, comme dit Mme de Sévigné de son petit-fils, "lui faisait du bruit". Il eût aimé courir, sauter, lutter, remuer des armes, dompter des chevaux ; il se contraignait pour ne point s'échapper en des bondissements où se fût satisfaite l'exubérance de sa nature. Il était gai et son rire sonnait dans le château triste.

Ce soir-là dînait un des fils du prince de Canino : Louis-Lucien Bonaparte, personnage très curieux, très instruit, très remarquable, qui fut, à coup sûr, un des hommes sa chant le plus de petites choses. Né en 1813, à Thorngrove, durant que son père était plus ou moins prisonnier des Anglais, il se tenait pour demi-Anglais, bien que l'empereur Napoléon III l'eût appelé au Sénat et l'eût fait grand-officier de la Légion d'honneur. Il avait une tête superbe — très Bonaparte — et était fort bienveillant. Seulement, il émettait des idées qui paraissaient singulières, faute qu'on les entendît. Il avait commencé par étudier la chimie. Il avait fait, paraît-il, des découvertes éminentes, comme du valérianate de quinine. Mais, constatant qu'en ce genre d'études il ne serait point le premier et qu'il aurait vraisemblablement toujours des maîtres, il avait abandonné la chimie pour la linguistique, où il s'était passionné. Je crois bien qu'il avait débuté par entreprendre simplement un dictionnaire comparatif des langues européennes, et il en comptait cinquante-deux, sans parler des dialectes ; je ne pense pas qu'il ait poussé l'impression au delà du spécimen où il avait constaté les cinquante-deux façons dont les Européens expriment cinquante-six notions qu'il tenait pour essentielles. A la vérité, il les avait choisies d'une façon qui surprenait, mais qui, si l'on réfléchit, devait être révélatrice d'une sorte de philosophie, car il ne s'y rencontre aucun mot désignatif d'un objet. Ainsi donne-t-il les cinquante-deux vocables des mots : Dieu, esprit, ange, diable, âme, paradis, enfer, temps, année, printemps, été, automne, hiver, mois, semaine, jour, nuit, matin, soir, heure, monde, lumière, rayon, ombre, ciel, soleil, lune, étoile, air, vent, eau, goutte, onde, pluie, neige, glace, rosée, grêle, brouillard, nuage, tonnerre, éclair, foudre, feu, étincelle, flamme, fumée, charbon, cendre, terre, mer, île, lac, fleuve, torrent, rivière. Comme à cette brochure, qui fut imprimée à Florence, en 1847, il n'a mis aucune préface où il ait exposé sa doctrine, on est embarrassé de savoir pourquoi cette numération ; mais il n'est que de regarder l'ordre dans lequel sont rangées les langues. La basque vient la première et forme, elle seule, le groupe A. En suite, le groupe des langues finnoise, estonienne, laponne, hongroise, au nombre de huit, avec douze subdivisions ; enfin le groupe le plus nombreux, en apparence, de toutes les autres langues, au nombre de trente-neuf, rangées en huit groupes aussi. Le basque lui apparaissait donc, sinon comme ]a langue primitive, au moins comme la plus anciennement parlée en Europe et celle à laquelle il rapportait et comparaît les langues du second groupe. L'explication doit se trouver dans la Classification morphologique des langues européennes adoptée par le prince Louis-Lucien Bonaparte, pour son vocabulaire comparatif ; mais où trouver ces quatre pages in-4°, imprimées, en 1863, à quelques exemplaires ?

|

| LOUIS LUCIEN BONAPARTE |

Bien que l'on ait quelques notions sur la bibliographie du prince Louis-Lucien, l'on ne saurait jamais penser à connaître et moins encore à réunir son œuvre entière, la plus dispersée qui fût jamais, imprimée à très petit nombre, sur tous les points de l'Europe, parfois avec des caractères phonétiques fondus tout exprès, et comprenant de quatre à cinq cents numéros, où il mit son nom comme auteur ou comme éditeur, car s'il travaillait lui-même infiniment dans son incomparable bibliothèque, il éprouvait une joie singulière à publier les travaux de ses émules, de ceux qui prenaient la peine de traduire en quelque langue presque perdue, soit le Cantique de Salomon, soit l'Evangile selon saint Jean.

S'il collectionnait ainsi les dialectes rares et que peu de gens parlaient, avec quelle admiration ne contemplait-il pas la dernière personne qui rendît une langue encore vivante ! On trouve dans un catalogue de ses livres, sous le N° 116 : "Photographie de la pierre tumulaire érigée en juin 1860, dans le cimetière de Saint-Paul, près Pensance-en-Cornouailles, par le prince Louis-Lucien Bonaparte et le Rév. Garrett, vicaire de cette paroisse, à la mémoire de Dorothée Pentreath, morte en 1776 et censée avoir été la dernière personne pouvant parler la langue cornique." Il avait traduit le Cantique de Salomon en vingt-trois dialectes anglais, mais c'était au basque qu'il s'était surtout attaché et nul que lui, peut-être, depuis Chaho, ne connaissait la délimitation dans les sept provinces basques de l'euscara et sa division en dialectes, sous-dialectes et variétés.

|

| LOUIS LUCIEN BONAPARTE |

Le prince Louis-Lucien parlait volontiers de ses Basques et le nom d'Augustin Chaho qu'il prononça nous servit de trait d'union : non certes que j'eusse la moindre connaissance des langues euscariennes-basques, mais que Chaho est, en outre, l'auteur d'un pamphlet : l'Espagnolette de Saint-Leu, que je cherchais avec passion, car ceux qui ne l'avaient point lu assuraient qu'il contenait des vérités essentielles sur la mort du duc de Bourbon. Pouvait-on penser qu'il y en eût deux éditions ? La première, celle de 1841, comportait-elle une seconde partie ? la seconde, celle de 1849, avait-elle eu plus qu'une livraison? Problèmes passionnants, pas pour ceux que n'a point touchés la folie du Livre, mais pour quelques rares fidèles. Après tout, Chaho en vaut bien d'autres. Pour le prince Louis-Lucien, connaître Chaho était le commencement de la sagesse, mais il avait d'autres divinités, en particulier les Cadolingiens : c'est des Cadolingiens que descendent les Bonaparte et leur illustration se trouvait, disait-il, obscurcie par la gloire qu'a accaparée Napoléon. Et il soutenait ce paradoxe surprenant par une fécondité admirable d'arguments et des citations sans nombre.

Le Prince impérial, avec ses dix-huit ans rieurs, trouvait les allégations de son cousin tout à fait comiques, et l'on comprend qu'elles parussent telles à un jeune homme, mais il avait une telle bonne grâce à s'excuser, une telle vivacité de gentillesse, une telle loyauté, qu'il eût été impossible de lui garder rancune : aussi bien y avait-il chez le prince Louis-Lucien une conscience de sa supériorité — du moins en euscarien — sur tout le reste de l'humanité qui ne lui permettait point de s'arrêter à de telles vétilles.

|

| LOUIS LUCIEN BONAPARTE |