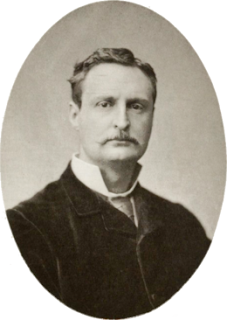

LA LANGUE BASQUE PAR ABEL HOVELACQUE EN 1876.

Abel Hovelacque, né le 14 novembre 1843 à Paris, et mort le 22 février 1896 à Paris, est un linguiste, anthropologue et homme politique français.

|

| ABEL HOVELACQUE |

Voici ce que rapporta Abel Hovelacque dans la Bibliothèque des Sciences Contemporaines, en

1876 :

"La langue basque.

... Il est aisé de se rendre compte de la déclinaison basque ; elle consiste en simples postpositions suffixées au nom : l'escuara ne dit pas, par exemple, "à la femme" ; il dit : "femme la à" ; au lieu de prépositions, il emploie des postpositions, c'est-à-dire des suffixes plus ou moins agglutinés au nom ou à l'article. Les principaux suffixes dont il s'agit sont en "de", indiquant le génitif ; i "à", indiquant le datif ; ko "de, pour ", tik "de", indiquant l'ablatif ; n "dans", z "par", kin ou gaz "avec", ra "vers", ik, ayant le sens partitif de l'anglais "some" (c'est-à-dire le sens de notre "de" français dans les phrases comme celle-ci "donnez-moi de l'eau"), no "jusque", gabe "sans", gatik "à cause de", tzat "pour", etc. On donne le nom de déclinaison définie à celle qui comporte l'article. Les grammairiens distinguent encore dans leurs tableaux la déclinaison des êtres raisonnables d'avec celle des êtres dépourvus de raison : la première serait caractérisée par l'intercalation, entre l'article et le suffixe, d'une syllabe particulière, baith — syllabe inexpliquée, mais que les étymologistes ont naturellement assimilée sans hésitation à l'hébreu beth "maison", vu que cette intercalation n'a lieu qu'auprès des suffixes locaux, "dans, chez, vers", etc. — La déclinaison indéfinie est unique, c'est- à-dire qu'elle n'a en quelque sorte ni pluriel ni singulier ; le basque, en effet, ne peut joindre à ses noms le signe du pluriel, quand ils ne sont pas déterminés : il ne saurait dire "femmes", force lui est de dire "les femmes". Il en résulte que le signe du pluriel — qui est k — se suffixe seulement à l'article a (ancien pronom démonstratif conservé en biscayen). La déclinaison définie a donc, grâce à cet article, un singulier et un pluriel.

Il est bon de noter que de grandes irrégularités signalent l'adjonction des suffixes au nom ; quelquefois, par exemple, l'article et le signe du pluriel disparaissent. Mais ce sont là des détails particuliers que nous devons négliger dans une esquisse aussi sommaire que celle-ci.

L'on conçoit, aisément, d'après, ce qui précède, à quel point il serait inexact de se servir pour le basque des mots de cas, de nominatif, de génitif, et ainsi de suite. On emploie parfois ces expressions, mais il ne faudrait point s'y laisser tromper ; ce ne peut être qu'une façon de parler. En basque, il n'y a pas et ne saurait y avoir de suffixe nominatif, accusatif ou autre — par exemple les s, m du latin "dominu-s, dominu-m" : — l'on se sert du thème pur et simple, du thème tel quel ; seulement ce thème, lorsqu'il est sujet d'un verbe actif, se voit postposer un suffixe k dont l'origine est inexpliquée : gizonak eman du "l'homme l'a donné", gizonak yo dute "les hommes l'ont frappé" ; gizon veut dire "homme", a est l'article, k le signe du sujet dont nous venons de parler.

Une particularité de la langue basque qui parfois ne laisse pas que d'étonner, c'est le grand nombre de mots, souvent réduits à une syllabe, qui viennent s'annexer à d'autres mots pour marquer l'augmentation, la diminution, l'abondance, la mauvaise qualité, l'excès, le défaut, l'attachement, la répugnance, et ainsi de suite. Mais beaucoup de nos langues modernes n'ont-elles pas — à un moindre degré, il est vrai, — la faculté de former des diminutifs et des augmentatifs ?

L'adjectif, toujours invariable, se place constamment après le nom ; le basque, pour rendre la phrase que voici : "la belle maison du petit homme", devra dire : "homme petit le de maison belle la". Remarquons que l'adjectif s'intercale ici — comme chez nous, du reste, — entre l'article et le nom auquel il se rapporte, mais que le génitif ("de l'homme") précède le nom ("la maison") dont il dépend.

Les pronoms personnels sont ni "moi", gu "nous", lu "toi", zu "vous". Le basque contemporain emploie comme nous la seconde personne du pluriel pour exprimer poliment le singulier ; aussi s'est-il fabriqué un "vous" pluriel : zuek. Point de pronoms relatifs ; pour imiter les Français ou les Espagnols, les Basques modernes ont employé souvent avec le sens relatif les pronoms interrogatifs ; mais cela est absolument contraire au génie même de leur langue. — En ce qui concerne les noms de nombre, nous pouvons remarquer que le basque ne possède pas de mot original pour exprimer "mille" et que tout, chez lui, indique une numération vigésimale : "trente-neuf" est pour lui vingt et dix-neuf, "soixante" est trois-vingts.

Le verbe basque est simple ou périphrastique. La conjugaison simple est caractérisée par ce fait que des éléments dérivatifs marquant le temps, le mode, la personne sont unis au radical ; la conjugaison périphrastique a lieu au moyen de deux verbes simples auxiliaires "être" et "avoir" — dut et naiz —joints à un nom d'action décliné. La question du verbe basque est d'une grande importance ; c'est elle qui déroute le plus les esprits accoutumés à nos grammaires classiques grecques et latines, et l'on ne peut dire encore — même après les travaux de MM. van Eys, L.-L. Bonaparte, Vinson — qu'elle soit enfin résolue. L'un des premiers points qui aient été discutés est relatif à l'antériorité de l'une des deux conjugaisons sur l'autre ; pour MM. Mahn, van Eys, Vinson, la conjugaison simple est seule primitive et l'autre n'est qu'une composition dont l'origine ne remonte qu'à la période historique de la langue basque. Sans entrer dans les raisons spéciales qui militent, invinciblement, selon nous, en faveur de cette opinion, nous ferons simplement remarquer que l'opinion opposée, qui conteste l'existence d'un radical à sens verbal dans les formes des auxiliaires, a un caractère métaphysique qui la rend inacceptable de prime abord.

La conjugaison basque périphrastique a cet avantage de permettre pour chaque verbe une double expression répondant au sens transitif et au sens intransitif : la voix intransitive, c'est un nom d'action accompagné de naiz "être" ; la voix transitive, c'est un nom d'action accompagné de dut "avoir". De même que le verbe sémitique qui incorpore le régime direct (ou, pour parler plus exactement, l'exprime par un signe pronominal suffixé au verbe), de même qu'agissent en semblable occasion le magyar, le vogoul, le mordvin (sans toutefois placer le signe en question au même lieu que le placent les langues sémitiques), de même agit le basque, — mais avec cette infériorité sur les langues que nous venons de citer, qu'il ne saurait séparer du verbe actif son régime direct : il ne pourrait dire, par exemple : "j'aime une femme" ; il ne peut dire que ceci : "je l'aime une femme". Mais, dans son verbe, le basque exprime le régime indirect et dit en un seul mot : "je le donne à lui" ; ici encore il ne peut omettre le régime direct, il ne peut dire : "je donne à lui".

Chacune de ces formes complexes est susceptible de quatre modifications, suivant qu'on parle familièrement à un homme ou à une femme, qu'on s'adresse aune personne que l'on veut honorer ou qu'enfin l'on ne veuille pas tenir compte de ces circonstances. Les grammairiens désignent ces modifications sous le nom de traitement masculin, féminin, respectueux, indéfini.

Certains caractères de la langue basque se retrouvent, ainsi qu'on l'a souvent répété, dans les langues américaines : le verbe basque a sans doute quelques analogies avec la conjugaison des langues de l'Amérique, mais de là à conclure, comme le font sans hésiter quelques auteurs, à une parenté intime entre le chippeway et le lénâpé, par exemple, et l'escuara, il y a loin, fort loin. Avant d'affirmer que le basque est, comme ces idiomes, polysynthétique ou incorporant, il conviendrait de déterminer ce que c'est au juste que le polysynthétisme ou l'incorporation. Dans le paragraphe relatif aux langues américaines, nous essayerons de définir ces deux expressions ; nous nous contenterons, pour l'instant, de signaler ici une particularité des idiomes du nouveau monde que l'on retrouve en basque, à savoir la composition par syncope, qui, d'ailleurs, n'est point tout à fait inconnue aux langues européennes modernes : de ortz "nuage" et azantz "bruit", le basque fait ortzanz "tonnerre, bruit du nuage". Mais les composés de cette espèce ne sont pas très nombreux. Pour l'ordinaire, on les rencontre dans les noms de lieux, ces restes précieux d'une époque antérieure et si souvent réfractaires à l'analyse.

Il se peut que les noms de lieux nous apprennent un jour bien des mots tombés en désuétude et finalement oubliés. En effet, dans son état actuel, et bien qu'il soit imparfaitement connu, on peut dire que le vocabulaire escuara est assez pauvre. Exclusion faite des nombreux mots gascons, français, espagnols et latins qu'il renferme, et encore d'autres mots qu'il est possible de rattacher à quelque autre source, il est probable que les termes réellement basques n'expriment, en général, aucune idée abstraite. C'est ainsi que l'on ne connaît pas de mot basque simple ayant le sens large que nous attachons en français au mot "arbre", au mot "animal" ; c'est ainsi encore qu'il existe en basque six expressions différentes pour exprimer l'état de chaleur de la chienne, de la jument, de la vache, de la truie, de la brebis et de la chèvre, mais il n'existe point, paraît-il, de terme général applicable à cet état d'une façon commune. Pour les Basques, "dieu" est "le seigneur d'en haut", et s'ils ont un terme pour exprimer notre mot de "volonté", ce terme signifie également "pensée, désir, fantaisie".

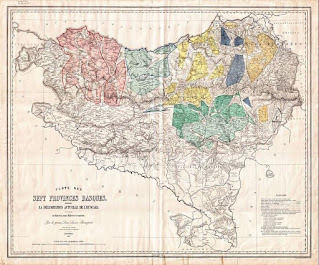

Pour reconstituer, autant que faire se pourra, le vocabulaire commun euscarien, il s'agira de rechercher tous les mots usités dans les divers dialectes et il conviendra, naturellement, de ne les admettre comme originaux, qu'après certitude acquise qu'ils n'appartiennent point en propre à quelque idiome étranger. L'histoire nous apprend que la région où se parle l'escuara a été traversée par des peuples de langue celtique, par des Germains, par des Arabes, surtout par des peuples de langues romanes. L'influence du latin a dû être d'autant plus puissante qu'elle a été continue vingt siècles durant et qu'elle s'est exercée plus activement ; pour bien connaître le basque, il importe donc de savoir à fond le latin et l'histoire de ses deux dérivés le français et l'espagnol, de posséder aussi bien leurs patois pyrénéens que leur langue littéraire.

L'on n'est malheureusement pas aidé dans l'étude du basque par les documents écrits, car sa littérature est d'une pauvreté singulière. Elle se compose presque uniquement de versions d'ouvrages de piété d'un intérêt négatif. Il y a peu d'attraits à dépenser son temps sur des "méditations", des "cantiques", des "guides spirituels" et autres compositions soi-disant morales et moralisantes de semblable intérêt. A la vérité, l'on a publié quelques recueils de chansons populaires, mais presque toutes sont des plus médiocres ; on n'a encore imprimé aucun conte ni aucune de ces interminables "pastorales" dramatiques qui font les délices des Basques de la Soule aux jours de fêtes locales. Elles sont curieuses, au moins à ce point de vue, qu'elles ont été manifestement inspirées par les chansons de geste, les soties et les épopées héroïques du moyen âge. Il n'existe guère qu'un millier de livres basques, et encore, pour atteindre ce nombre, faudrait-il faire entrer en ligne de compte tous les ouvrages écrits en français, en espagnol, en latin, en italien, en allemand, en magyar même, relatifs à la langue, au pays, aux moeurs, à l'origine des Euscariens.

|

| LE BASQUE ET SON MYSTERE DE JULES MIHURA |