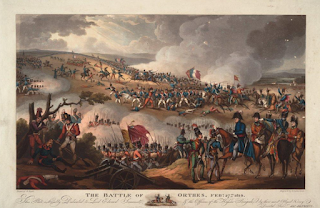

L'ARMÉE FRANÇAISE AU PAYS BASQUE À LA FIN DU 18EME SIÈCLE.

La frontière, au Pays Basque, a, souvent, été le théâtre de manoeuvres militaires.

Voici ce que rapporta à ce sujet le quotidien Le Spectateur Militaire, dans plusieurs éditions, sous

la plume du Lieutenant-Colonel J. B. Dumas :

- le 15 mars 1909 :

"Couverture de la zone-frontière des Pyrénées.

Des manoeuvres de couverture. Repos ailleurs !

A la fin de janvier, le maréchal dut envoyer 2 divisions d’infanterie, 1 division de dragons, 1 brigade de cavalerie légère, 28 pièces et 2 000 hommes d’élite, au total plus de 14 000 hommes, renforcer l’armée de l’Empereur dans l’est de la France. Wellington, au contraire, recevait 6 000 hommes de renfort et 1 400 chevaux.

La proximité des deux armées du maréchal et de Wellington n’avait donné lieu, jusqu’à cette date, qu’à des engagements de peu d’importance sur le front d’Urt à Labastide-Clairence et Hasparren.

L’Empereur, répondant à Soult, lui avait fait connaître comment il concevait l’emploi de ses forces dans le rayon de Bayonne :

Les places fortes ne sont rien par elles-mêmes quand l’ennemi est maître de la mer et qu’il peut réunir autant de bombes, de boulets et de bouches à feu qu’il lui plaît pour les écraser. Laissez donc seulement quelques troupes à Bayonne. Le moyen d’en empêcher le siège est de tenir l’armée réunie près de cette place. Reprenez l’offensive, tombez sur l une ou l’autre aile de l’ennemi, et quoique vous n'ayez que 20 000 hommes, si vous saisissez le moment propice et que vous attaquiez hardiment, vous ne pouvez manquer d’obtenir quelques avantages. Vous avez assez de talent pour me bien comprendre.

Le 14 février, en effet, l’armée anglaise reprenait l’offensive.

Soult avait pris position sur la Bidouze sur un front de 30 kilomètres à vol d’oiseau ; la division Foy, depuis l’embouchure jusqu’à Came ; la division Taupin, de Came à Bergouey ; la division Villate, de Bergouey à Ilharre. Il avait laissé la division Abbé à Bayonne pour renforcer la garnison, portée ainsi à 13 000 hommes ; les divisions Darmagnac et Darricau étaient sur la rive droite de l’Adour vers Saint-Laurent et Sainte-Marie. Des retranchements avaient été élevés à Peyrehorade et à Hastingues pour protéger le passage des gaves.

|

| MARECHAL JEAN-DE-DIEU SOULT |

Le 14, la division anglaise de Hill, forte de 20 000 hommes, abordait le général Harispe vers Hélette et le rejetait sur Méharin, puis sur Luxe, Garris et Saint-Palais, en mime temps que, plus au nord, l’ennemi refoulait nos avant-ports sur la Bidouze.

Soult, le 15 février, de Labastide de Béarn, faisait connaître la situation au Ministre de la guerre :

Il n'est plus douteux que les ennemis ne portent la plupart de leurs forces sur leur droite et qu’ils n’aient le projet de déborder constamment ma gauche : la grande supériorité numérique qu’ils ont leur en donne la facilité.

La ligne de la Bidouze serait bonne à défendre si je pouvais soutenir le général Harispe à Saint-Palais et garder en même temps le passage de Mauléon. Mais je suis déjà trop étendu et je dois, en resserrant ma ligne, chercher un meilleur appui. A cet effet, je passerai demain sur la rive droite du gave d’Oloron.

J'appuierai ma gauche à Navarrenx et ma droite à Peyrehorade, où j’ai tait construire une tète de pont ; la ligne se prolongera ensuite sur l’Adour.

Le 16 au malin, la division Harispe observait Saint-Palais et la Bidouze, en avant de l’aile gauche.

Echelonnées en arrière, la brigade Paris tenait le gave de Mauléon et la division Villate était sur le gave d’Oloron. à Sauveterre, couverte par une tête de pont.

Sur le front, la division Foy gardait Hastingues et Peyrehorade, et la division Taupin, le gave d’Oloron à son embouchure. A la droite, les divisions Darmagnac et Darricau avaient passé l’Adour à Port-de Lanne et s’étaient rapprochées de Peyrehorade.

Ce même jour, le général Hill traversait la Bidouze à Saint-Palais en rétablissant le pont ; il repoussait la division Harispe ; il abordait le gave de Mauléon et rejetait la brigade Pâris sur Sauveterre. En même temps, trois divisions de l’armée anglaise arrivaient à Labastide-Clairence ; elles marchaient le 17 sur Bidache et débouchaient au delà de la Bidouze.

Le 21 février, Wellington avait concentré environ six divisions d’infanterie et deux brigades de cavalerie au delà de la Bidouze, face au gave d’Oloron entre Sauveterre et Navarrenx. Beresford, avec deux divisions, occupait la Bidouze inférieure jusqu’à l’Adour : il envoyait un bataillon près d’Urt ; il réunissait des bateaux sur ce point comme s’il eût voulu y jeter un pont. Le 23, il repoussait les postes de Foy à Hastingues et à Œyregave et il les rejetait jusque dans la tête de pont de Peyrehorade.

|

| PORTRAIT DU LIEUTENANT-GENERAL LORD HILL 1819 PAR GEORGE DAWE |

Le 24, Wellington faisait menacer sur une étendue de plus de cinquante kilomètres tout le front français du gave d’Oloron, qui présente de très nombreux gués : il poussait la division espagnole Morillo renforcée d’un fort détachement de cavalerie sur le Lausset en avant de Navarrenx. Elle y culbutait nos postes pendant qu’un de ses bataillons faisait une feinte sur le gué de Dognen (4 kilomètres sud de Navarrenx), afin de détourner notre attention du gué de Viellenave (4 kilomètres nord-ouest de Navarrenx et à 16 kilomètres au-dessus de Sauveterre). Il faisait avancer la division Clinton (6e) sur les gués de Montfort et de Laas (5 kilomètres nord-ouest de Viellenave), qu’elle franchissait sans opposition ; un bataillon allait menacer le gué de Barraute (5 kilomètres nord-ouest de Montfort.)

|

| DUC DE WELLINGTON |

La 3e division (Picton), renforcée d’une brigade de hussards et d’artillerie, marchait par Osserain contre la tête de pont de Sauveterre, avec ordre d’y faire une démonstration, comme pour y forcer le passage. Sa tête franchissait le gave, mais nous la rejetions, par un retour offensif, sur l’autre rive.

La cavalerie anglaise menaçait encore plus ou moins activement tous les gués au nord-ouest de Sauveterre et à Castagnède, Auterrive, Saint-Bos.

La 4e division (Cole) cherchait, en amont du confluent des gaves, vers Sorde et Leren, un point favorable à l’établissement d’un pont. La 7e division (Walcker) tenait Foy en échec à Peyrehorade par Hastingues et OEyregave.

Trois divisions, trois batteries, quatre régiments de cavalerie sous le commandement de Hill franchissaient, pendant ce temps, le Saison à Gestas et à Nabas (7 et 9 kilomètres de Sauveterre), marchant vers le gué de Viellenave. La configuration du pays dissimulait leur marche. Elles franchissaient, sans être arrêtées, le gué de Viellenave.

Les forces anglaises s’élevaient au total à 45 000 hommes environ.

Le maréchal Soult avait appris, le 22 au matin, par les reconnaissances du général Soult, la présence de cavalerie anglaise et d’infanterie de la division Morillo en face de Navarrenx et à Mauléon. Celui-ci lui avait encore signalé la marche du gros des forces anglaises vers le Saison. Le maréchal était aussi informé que Les Anglais avaient dégarni leur camp sur la Bidouze et fait filer ces troupes vers leur droite. Le maréchal estimait en conséquence que l’ennemi pouvait soit continuer son mouvement par la droite et chercher à le forcer sur la ligne du gave d’Oloron, soit le déborder complètement pour couper ses communications avec Orthez et Toulouse. Il se rendait aussitôt (22 à midi), de sa personne de Sauveterre à Orthez pour reconnaître les positions de la rive droite du gave de Pau et il ordonnait de prendre du champ en arrière sans disputer les passages du gave d’Oloron.

Le 24, Clausel abandonnait donc toutes ses défenses sur la rive gauche ; il faisait sauter le pont de Sauveterre et il se retirait sur les hauteurs d’Orion et de Montestrucq. Le lendemain, il gagnait Orthez. Villatte, formant son arrière-garde, occupait les hauteurs de Magret (cote 121 au sud d’Orthez) ; le 25 au matin, il en était refoulé dans le faubourg de Départ (rive gauche du gave) par Wellington en personne, accompagnant une avant-garde de cavalerie et d’artillerie.

Cette dernière canonnait la ville et les troupes françaises déjà sur la rive droite ; elle parvenait à empêcher la destruction du pont d’Orthez, à laquelle la solidité de cet ouvrage et le manque de poudre en quantité suffisante s’opposaient encore.

Pendant ce temps, Tanpin avait réuni sa division à Salies : il allait passer le gave au pont de Bérenx et il le rompait derrière lui. D’Erlon rejoignait Foix à Peyrehorade avec Darmagnac et Rouget. L’armée se dirigeait vers Orthez pour occuper les hauteurs de la rive droite. Elle allait y compter environ 35 000 ou 38 000 hommes. Sa cavalerie surveillait et avait ordre de garder le gave depuis Pau jusqu’à l’Adour (80 kilomètres en ligne droite) à raison de : un régiment entre Orthez, Peyrehorade et l’Adour (30 à 40 kilomètres), trois régiments avec deux bataillons, d’Orthez à Pau (40 kilomètres). Cette rivière présente des gués très nombreux ; mais l’hiver avait été extraordinairement pluvieux et froid ; il continuait encore. Les communications étaient entièrement défoncées et des plus difficiles ; les nombreux marécages, non encore assainis et drainés, s’étaient étendus dans tous les fonds sur les deux rives et dans les ravins entre les hauteurs.

Ce même jour, le maréchal faisait connaître au ministre que toute l’armée ennemie — sauf ce qui restait devant Bayonne — était devant lui, et qu’elle pouvait continuer à le déborder, grâce à sa forte supériorité numérique ; mais "j’espère", écrivait-il, "que, me voyant réuni, le général qui la commande, la tiendra plus concentrée, surtout s’il suppose que je suis déterminé à profiter des fautes qu’il fera pour l’attaquer à l’instant même où l’occasion me paraîtra favorable".

Wellington, de son côté, avait employé la journée du 25 et partie de celle du 26 à reconnaître les dispositions de l’armée de Soult. Son premier projet avait été de passer par Orthez ; mais il ne tardait pas à apprendre que Beresford, le 26 au matin, avec deux divisions d’infanterie et une brigade de cavalerie, avait réussi à passer le gave à Peyrehorade, au moyen de son pont de pontons et par les gués de Cauneille que sa cavalerie avait déjà forcés le 25, et de Lahontan (3 et 11 kilomètres est de Peyrehorade). Il avait refoulé un bataillon, laissé par Foy, et le 15e chasseurs à cheval sur Puyôo et Ramous. Vers Baigts, un retour offensif repoussait la tête d’avant-garde anglaise. Mais, à 5 heures du soir, ces forces avaient déjà garni le plateau qui domine Baigts à l’est, et elles s’y étaient installées. Dès son arrivée à Labattut, Beresford avait lancé une reconnaissance d’infanterie et cinq cents chevaux sur Habas et Estibeaux, où cette dernière coupait la communication entre Orthez et Dax.

|

| WILLIAM CARR BERESFORD |

Wellington renonçait alors à pousser sur Orthez ; mais la réussite facile du mouvement de Beresford et le recul général des forces françaises, soit devant ce général, soit même à Orthez (rive gauche) l’amenèrent à croire que Soult n’accepterait pas la bataille.

Sous la protection du mouvement de Beresford et dès midi, Wellington avait fait descendre des hauteurs à l’ouest de Sainte-Suzanne, par la route de Salies, la brigade de cavalerie Somerset et la division Picton, sur le gué de Bérenx. Il portait également les divisions Alten et Clinton sur le pont de pontons de Bérenx.

Hill restait seul sur la rive gauche avec la division Stewart (2e), les deux brigades portugaises de la division Le Cor, deux régiments de cavalerie et de l’artillerie à cheval pour occuper les hauteurs de Magret (cotes 132,121, 140, 120, à 1 200 mètres environ sud-ouest d’Orthez).

Instruit tardivement (3 heures du soir) de ces mouvements, et même de celui de la veille sur Cauneille, Soult avait cru jusque-là l’armée ennemie en position avec ses principales forces devant Orthez sur la rive gauche du gave (rapport du maréchal, 27 février). Il formait aussitôt le corps d’Erlon (divisions Foy et Darmagnac), face à l’ouest, la gauche et la droite échelonnées en avant, sur le contrefort du Point-du-Jour (cote 115 à 2 kilomètres nord-ouest d’Orthez) à cheval sur la route de Peyrehorade. Ces troupes prolongeaient leur droite jusqu’à la route de Dax ; leur extrême gauche surveillait le gave dans la direction de Castetarbe. Reille, avec les divisions Taupin et Rouget, était porté sur le plateau en arrière de Saint-Boës (est de l’église, vers Plassotte), appuyant sa droite aux maisons éparses de la localité et prolongeant la grande route de Dax par l’occupation de la hauteur 175 avec sa gauche. Deux mille cinq cents mètres environ séparaient ces deux échelons.

La division Villatte, en échelon de recueil sur le plateau de Souars (2 kilomètres sud-ouest et ouest de l’église d’Orthez), la division Harispe à Orthez (rive droite) et sur les hauteurs des environs immédiats de la ville sur la rive droite (Moncade), Pâris en seconde ligne, en arrière et à l’est de Reille, étaient en mesure de soutenir la première ligne de d’Erlon et de Reille, que le maréchal "voulait garder jusqu’à la nuit afin d’avoir le temps de prendre d’autres dispositions". (Dépêche du maréchal, 26 février.)

PORTRAIT DU MARECHAL HARISPE PAR JEAN ANDRE RIXENS

Le maréchal donnait l’ordre qu’à la pointe du jour, le lendemain 27, le corps d’Erlon (Foy et Darmagnac) eût fait, pendant la nuit, un changement de front en refusant sa gauche pour se porter en arrière de la droite de la position qu’il occupait le 26 au soir et se former presque parallèlement à la (vieille) route de Peyrehorade, la division Foy, à la naissance des croupes de Saint-Bernard et du Point-du-Jour ; la division Darmagnac, à sa droite et en retrait par rapport à elle, sur la naissance des croupes 161 et de Bergé ; elles devaient défendre ces positions, empêcher l’ennemi de se porter sur Orthez et appuyer les divisions de Reille. Celles-ci tenaient les plateaux de Saint-Boës (Parrabeou, croix de 161 ; Brasquet, Saubétat et 170 ; Barbrou ; Loustau près de la croix au sud de l’église ; 175 ; Miché et 147, au nord) et les maisons de cette localité, protégées en avant, au sud, à l’ouest et au nord par des marais difficiles qui rendaient impraticable le fond des ravins.

Les troupes de Clausel avaient également ordre d’être disposées à la pointe du jour comme il suit : Pâris était désigné pour former la réserve du corps de Reille, à l’est du plateau de Saint-Boës, entre Plassotte et Lasserre. La division Harispe avait mission de défendre Orthez, extrême gauche du maréchal, et sa droite devait s’étendre dans la direction de la gauche du général Foy (vers la croupe Saint-Bernard ; couvent des Bernardines). Deux régiments de cavalerie étaient en réserve au nord d'Orthez. La division Villatte, alors sur le plateau de Souars (2 kilomètres environ sud-ouest et ouest de l’église d’Orthez), devait se porter pendant la nuit sur les hauteurs à l’ouest de Rontun (4 kilomètres nord-est d’Orthez, à 1 kilomètre nord-ouest de la Motte-de-Tury), vers les cotes 176, 178, Camelong, 172, Américain, et jusqu’à 134 (à 2 kilomètres 500 nord-ouest de 172). Des détachements de cavalerie, placés en observation sur chacun des éperons à l’est de Saint-Boës (Jouannès, Cassaet, Casteca, 134, Sainte-Marie et Saint-Martin-de-Bonnut), auraient mission de surveiller la plaine du côté du nord-ouest. La division Villatte devait ainsi former, en seconde ligne, réserve des corps de Reille et d’Erlon et soutenir au besoin Harispe. Celui-ci, chargé de défendre Orthez, reliait donc sa droite avec Foy et il s’échelonnait en arrière jusqu’à la division Villatte.

|

| BATAILLE D'ORTHEZ 27 FEVRIER 1814 |